調査シリーズ No.118

雇用創出基金事業の政策効果の検証

概要

研究の目的

リーマン・ショック後の緊急的な雇用対策のための事業として雇用創出基金事業が創設されたが、雇用情勢が変化していく中で、雇用創出基金事業に求められる役割も変化している。平成24年度に実施された省内事業仕分けを踏まえ、今後のあるべき雇用創出基金事業の形を探るとともに、緊急時に再び雇用創出基金事業を実施する場合のガイドラインを整備することを目的として、これまでの雇用創出基金事業についての検証を行った。

研究の方法

研究会の開催、アンケート調査、ヒアリング

主な事実発見

- 調査に回答した自治体が実施した雇用創出基金事業全体としての効果をおよそ7割の自治体が肯定的に評価している。

自治体では、事業を実施する際に生じた課題に対して、「事業の進捗状況を随時点検し、析出された課題に対応する」「地域の企業や関係組織に事業への協力を依頼する」「委託先に対して調査や監査を実施し、適正な事業執行に努める」といった取組みが行われている。また、事業を実施するにあたり苦労した点として、「基金事業を担当する職員が少なく、事業の管理が難しかった」「事業の委託先として適当な企業やNPOが地域にない(少ない)」などを挙げる自治体が多い。

さらに、今後、基金事業を再び実施する場合、国に対して、「基金事業終了後の取組みの財政的支援」「基金事業の成功事例、失敗事例の情報提供」等を求めている。

- 個別の事業について見ると、ふるさと雇用再生特別基金事業については、

(ア)事業分野は、「産業振興」「観光」「農林漁業」などが多い。

(イ)およそ8割の自治体がこの事業の成果を肯定的に評価している。その理由は、「地域の実情に即した取組みが可能であるから」「事業によって雇用された方の多くが、委託先での継続雇用につながったから」などである。

- 緊急雇用事業については、

(ア)事業内容は「行政需要に係る事業」が多く、事業分野は「環境」「教育・文化」「産業振興」「農林漁業」などが多い。

(イ)7割以上の自治体が緊急雇用事業の成果を肯定的に評価している。その理由は、「地域の実情に即した取組みが可能であるから」「「求職者の雇用機会を確保できた事業であること」以外に特に理由はない」などである。

- 重点分野雇用創造事業・地域人材育成事業については、

(ア)事業内容では、「行政需要に係る事業」「地域の産業政策、地域活性化に資する事業」「地域の教育・福祉に関する事業」などが、事業分野では、「観光」「農林水産」「地域社会雇用」「教育・研究」などが多い。

(イ)8割近くの自治体がこの事業の成果を肯定的に評価している。その理由は、「地域の実情に即した取組みが可能であるから」「事業によって雇用された方の多くが、事業を通じて獲得した経験・スキル等により、受託先以外での雇用につながったから」「事業によって雇用された方の多くが、受託先での継続雇用につながったから」などである。

- 基金事業を受託した事業所については、

(ア)民間企業が約半数、民間企業以外が約半数で、従業員規模29人以下の事業所が約半数を占める。受託した理由は「自治体から要請があったから」、「事業を通じていい人材を採用するきっかけとするため」などが挙げられる。

(イ)事業期間終了後も事業を継続した事業所は約29%で、組織形態別では「NPO」「社会福祉法人」、事業分野別では「子育て」「医療」「介護・福祉」「観光」で事業継続の割合が比較的大きい。

(ウ)事業期間終了後も雇用を継続した割合は約42%で、組織形態別では「社会福祉法人」「NPO」が、「介護・福祉」「医療」「子育て」といった事業分野別で雇用継続の割合が比較的大きい。

(エ)「新たに事業を起こそうと考えたから」「必要な人数を採用していくため」「人材育成に課題を感じていたから」などの理由で事業を受託した委託先では、事業期間終了後の事業・雇用の継続割合が相対的に大きい。

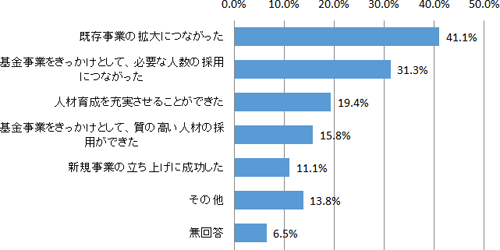

(オ)基金事業の効果として、「既存事業の拡大につながった」「基金事業をきっかけとして、必要な人数の採用につながった」などが多く挙げられる(図表1)。事業分野別では、前者の効果は「情報通信」「教育・文化」「観光」分野において、後者の効果は「介護・福祉」「医療」分野において特に多い。

図表1 基金事業の効果(多重回答、N=4463)

- 基金事業による雇用者に対するアンケート結果から、

(ア)基金事業による雇用者は女性がやや多く、年齢層は20代から60代以上まで幅広い。また、家計の主たる生計維持者以外の人も含まれている。

(イ)調査時点で約76%が就業している。そのうち、基金事業の仕事と同じ勤め先で就業継続していたのは約46%、別の勤め先等で就業していたのは約48%であった。一方、非就業者のうち求職中の者が約72%であった。

(ウ)男女とも20代以下の層では、基金事業の雇用契約期間が終了した後も同じ勤め先で就業継続している割合が大きい。60代以上の男女、40~50代の男性、50代の女性は、同じ勤め先での就業継続の割合が小さく、調査時点で非就業の割合が大きい。

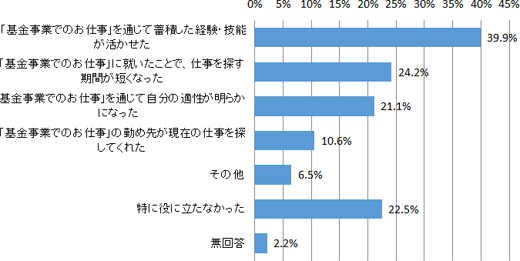

(エ)調査時点で基金事業の仕事とは別の勤め先で就業している人のうち、「基金事業での仕事を通じて蓄積した経験・技能が活かせた」と評価している者が約40%あった(図表2)。雇用契約期間が「9ヶ月以上」「6~9ヶ月未満」、職種が「専門的・技術的な仕事」「サービスの仕事」の場合に、この評価の割合が特に大きい。

図表2 基金事業の仕事経験は現在の仕事に役立ったか(多重回答、N=782)

政策的インプリケーション

緊急的に失業者の当面の雇用の場を確保する雇用創出基金事業は高く評価されており、おおむね肯定的な評価ができる。しかし、委託先アンケートからは事業や雇用の継続性について必ずしも十分ではない。自治体からの要請により受託した委託先も少なくなく、これらの委託先では特に事業と雇用の継続性は低い。事業の本来の趣旨にかかわらず、継続雇用が実現されるかどうかは基金事業を成功と評価されるかどうかのひとつのポイントとなっている。また、事業によって雇用された者の経験や技能の蓄積もポイントとなる。基金事業が提供する雇用機会を通じて経験や技能を蓄積することによって、雇用機会の拡大につながる。さらに、委託先の受け皿確保の問題や、本事業と産業政策や地域振興策との連携については、緊急に雇用創出基金事業などを展開する際の短期的な課題ではなく、緊急時に至らない段階からの中長期的な雇用政策の課題といえる。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次(PDF:336KB)

- 第1章 調査の目的と報告書の概要

第2章 雇用創出基金事業の検証に関するアンケートの方法

第3章 全自治体アンケート調査結果 (PDF:1.6MB) - 第4章 個別事業に関するアンケート調査結果(PDF:2.8MB)

- 第5章 委託先アンケート調査結果 (PDF:1.0MB)

- 第6章 雇用者アンケート調査結果

第7章 雇用創出基金事業の効果と課題 (PDF:1.0MB) - 付属資料(PDF:1.7MB)

研究の区分

プロジェクト研究 「我が国を取り巻く経済・社会環境の変化に応じた雇用・労働のあり方についての調査研究」

サブテーマ「地域の雇用開発の現状と今後の地域雇用政策の課題に関する調査研究」

研究期間

平成25年度~26年度

執筆担当者

- 阿部 正浩

- 中央大学経済学部教授

- 渡辺 博顕

- 労働政策研究・研修機構副統括研究員

- 見田 朱子

- 労働政策研究・研修機構臨時研究協力員

- 塩谷 昌之

- 労働政策研究・研修機構臨時研究協力員

- 齋藤 圭介

- 労働政策研究・研修機構臨時研究協力員

- 髙見 具広

- 労働政策研究・研修機構研究員

- 吉岡 真史

- 労働政策研究・研修機構統括研究員

関連の資料研究

- プロジェクト研究シリーズNo.1『地域雇用創出の新潮流』(2007年)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム