労働政策研究報告書No.235

働き方と生活・健康の課題

―JILPT個人パネル調査の分析―

概要

研究の目的

我が国の経済社会は、人口減少・少子高齢化、DXの進展などにより大きく変化する中で、新型コロナウイルス感染症の多大な影響を受け、変化が加速している。そうした中、テレワークの拡大や副業・兼業への注目など、人々の働き方や、生活、健康は、新たな状況・課題に直面している。たとえば、過労死等の防止は重要な政策課題であり続けているが、労働者の健康障害を引き起こす業務上の負荷要因は、長時間労働ばかりでなく、勤務時間の不規則性やハラスメントなど多様であり、労災認定基準の改正が行われている。もっとも、広く労働者の健康について考えるならば、仕事や職場環境のほか、家庭生活の状況や生活習慣など、仕事以外の要因も大きく関わることから、実証研究では、適切な分析手法を用いて因果関係を丁寧に議論することが求められる。また、テレワークや非典型時間帯就労といった働き方が家庭生活や健康状態にどのような影響を及ぼすかも、検証が待たれているテーマである。こうした状況や問題意識を踏まえ、日本国内に居住する35~54歳の男女を対象に、仕事(仕事特性、働き方、業務負荷等)と、生活、健康、ウェルビーイングとの関係について分析することを主な目的とした個人パネル調査を企画・実施し、分析を行った。本報告書は、その第1回~第3回調査のデータを分析した論文を取りまとめたものである。

研究の方法

JILPT個人パネル調査「仕事と生活、健康に関する調査」(略称:JILLS-i)

- Web調査(調査会社のWebモニターを使用したアンケート調査)

- 調査対象:第1回調査時点において日本国内に居住する35~54歳の男女

- 標本設計:第1回調査のサンプルサイズ20,000(社会全体の人口分布に沿うよう、総務省「令和2年国勢調査」をもとに、男女(2区分)×年齢階層(5歳刻み4区分)×就業形態(正社員・非正社員・自営業等・非就業の4区分)×居住地域(8区分)×学歴(大卒・非大卒の2区分)で目標サンプル割付し、設計通り回収)

- 実査期間:第1回調査(2023年1月18日~25日)、第2回調査(2023年7月24日~7月31日)、第3回調査(2024年1月22日~2月7日)

- 第1回調査の回答者20,000人を対象とした第2回調査の有効回答数(有効回収率(継続回答率))は15,573(77.9%)、第3回調査は15,376(76.9%)。第3回調査までの全ての調査に回答した全調査回答数(全調査回答率)は13,891(69.5%)。

主な事実発見

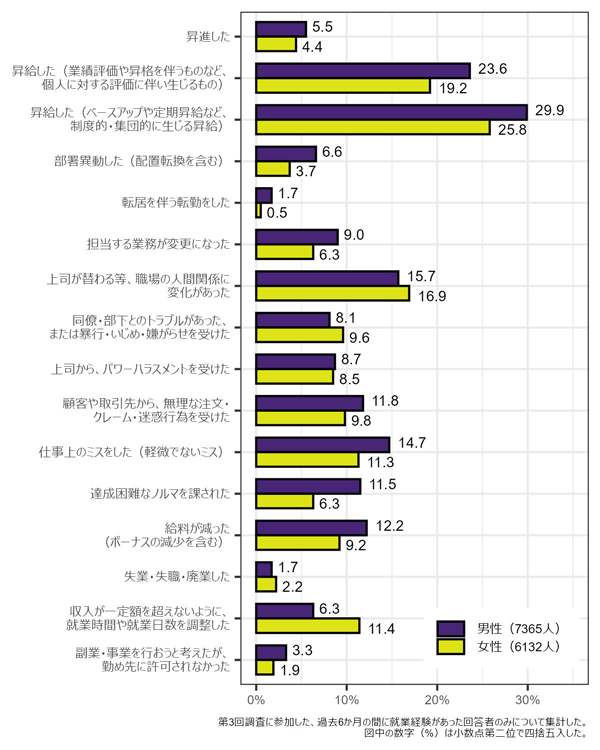

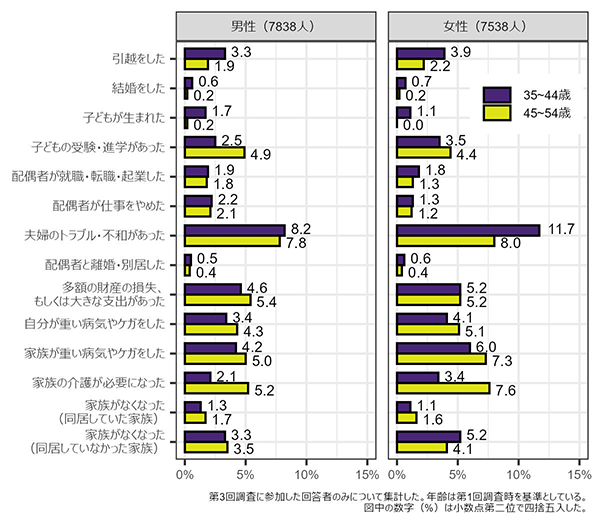

- 第1章(基本項目の回答傾向-男女差に着目して):第1回~第3回調査における基本項目(就業状態、労働環境、生活時間、健康状態、生活満足度等)の基礎集計を、男女差に着目して示す。その際、仕事上・生活上の出来事(図表1、2)など、第3回調査時点の状況のほか、第1回~第3回調査の回答の推移や、第2回・第3回調査で新規に取り入れた調査項目の集計を示して考察する。

- 第2章(職業特性と健康-日本版O-NETとの接続による分析):日本版O-NET数値情報をJILPT調査データに接続することにより、健康に関わる職業特性について考察した。具体的には、まず、日本版O-NETの「仕事の内容」「仕事の性質」の全項目(80項目)の数値情報について主成分分析を行い、職業特性に関わる5主成分(「権限」、「身体活動」、「対人業務」、「正確性要求」、「ライン作業」)を析出した。その上で、身体症状(SSS-8)、メンタルヘルス(K6)を被説明変数として、職業特性(5つの主成分得点)との関係を分析した。分析の結果、「権限」という職業特性は、身体症状、メンタルヘルスの両方で良好な健康状態と関係しており、権限を有する職業特性であることが健康リスクの緩和要素になりうることが示唆された。また、「身体活動」「対人業務」という職業特性は、身体症状と関連しており、「ライン作業」という職業特性は、メンタルヘルス不調と関連していた。こうした職業特性が、その業務負荷によって、働く者の身体的・精神的な健康に影響を及ぼしうることが示唆された。補論では、タスクアプローチに基づき、タスク特性と健康及び賃金の関係について考察した。1990年代以降の労働市場でタスクの二極化が指摘される中、同じように需要が増加しているタスクであっても、労働条件に顕著な違いが存在することが確認された。

- 第3章(精神的・身体的健康の悪化リスクと世代内移動の関連―初職と現職の職業階級の差異―):初職から現職への世代内移動は健康にどう影響するのか。メンタルヘルスと身体症状に着目して分析する。近年の欧州の先行研究の中には、精神的健康よりも身体的健康において、世代内移動の影響が強く表れやすいことを指摘するものもある。一方で、第3章の分析からは、精神的健康の方が世代内移動の影響を受けやすいほか、同じ上昇(下降)移動であっても、出発点や到達点が異なると健康に対する階層移動の影響力も異なるといった、欧州の先行研究には見られなかった傾向が確認された。これらの分析結果について、日本の健康格差や職業階層の現状を踏まえつつ考察し、政策的インプリケーションへつなげるにあたって今後の研究で対処されるべき課題や分析方針について言及した。

- 第4章(非典型時間帯労働と勤務日・休日の睡眠時間との関連):早朝勤務、夜間勤務、早朝・夜間勤務、深夜勤務といった非典型時間帯労働と、勤務日・休日の睡眠時間、休日と勤務日の睡眠時間の差異との関連について分析した。分析の結果、非典型時間帯労働を行う労働者は勤務日に短時間睡眠になる傾向が見られた。勤務日の適切な睡眠時間(6~8時間未満)の確率は、日中勤務のみの労働者が最も高いのに対し、早朝・夜間勤務ありと深夜勤務ありの労働者が最も低く、夜間勤務のみ、早朝勤務のみの労働者はその間となった。また、深夜勤務は、勤務日・休日の長時間睡眠とも有意な関連が見られた。さらに、非典型時間帯労働は、勤務日・休日に適切な睡眠時間をとる確率を低下させるだけでなく、休日と勤務日の睡眠時間の差異をもたらす可能性が示唆された。適切な睡眠時間の確保のために、労働の量だけでなく「いつ働くか」という労働時間の質的側面の改善も必要であることが示唆された。

- 第5章(ポストコロナのテレワーク):ポストコロナにおけるテレワーク実施状況と、テレワーク日数変化にともなう生活時間の変化について、新型コロナウイルスの5類感染症移行(2023年5月)の前後の状況を追跡できるパネル調査の特長を活かし、第1回~第3回調査のパネルデータで分析した。分析の結果、ポストコロナにおいて、テレワーク実施は全体的には縮小局面にあるなど、「出社回帰(オフィス回帰)」の傾向が確認された。ただ、そうした中で、テレワーク定着率で見れば、大卒者、専門職、首都圏居住者ほどテレワークが継続していた。また、両立支援施策が行われている企業ほどテレワークが継続しやすく、企業における雇用管理方針がポストコロナのテレワーク継続に関わることが示された。さらには、テレワーク継続有無と生活時間配分の関係について、同一個人内の変化を分析したところ、テレワーク日数変化と家事時間の変化との関連は女性においてのみ示された。ポストコロナにおいて、働き方の選択が性別役割分業と関係する状況が示唆された。

- 第6章(労働組合の加入形態は「仕事の質」に関係するか):近年、労働政策を評価する際に単に雇用や賃金にとどまらず、「仕事の質」を多面的に評価すべきであるという流れがある。しかしこれまで労働組合が「仕事の質」にどのような影響を及ぼすかについてほとんど実証研究が存在しなかった。本稿ではOECDの「仕事の質」の枠組みを用いて、労働組合の加入形態の違いとどのように関連するかを分析した。分析の結果、概して労働組合は仕事の質と大きな関連があるとはいえない。だが「仕事の負荷」を構成する「仕事の要求」と「仕事の資源」に分けてみると、労働組合は「仕事の要求」よりも「仕事の質」の高さと関連があり、勤務先に組合があること、さらにその組合に加入しているとより仕事の質が高い傾向にあった。しかしながらこうした関係は中小企業においてのみ確認され、大企業においては労働組合独自の効果はほぼみられない結果となった。組合がどのように存在意義を発揮していくべきか、多面的な検討が求められる。

図表1 過去6か月間における仕事上の出来事(第3回調査)―男女別―

図表2 過去6か月間における生活上の出来事(第3回調査)―男女別・年齢階層別―

政策的インプリケーション

各章は、働く者の生活・健康や仕事の質に焦点が当たっており、労働環境、職業特性、職業キャリアの課題について示唆が得られている。社会として健康増進、ウェルビーイング向上を目指す上で、個人が直面する仕事・生活・健康に係る状況や課題について理解することが重要となる。

政策への貢献

労働者のウェルビーイング向上のための雇用政策の企画立案、および、過労死等防止対策の検討における基礎資料として活用が期待される。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「労働市場とセーフティネットに関する研究」

サブテーマ「格差・ウェルビーイング・セーフティネット・労働環境に関する研究」

研究期間

令和4~6年度

執筆担当者

- 高見 具広

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 鈴木 恭子

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 鳥居 勇気

- 労働政策研究・研修機構 アシスタントフェロー

- 小松 恭子

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 山本 雄三

- 九州国際大学 教授

- 王 薈琳

- 労働安全衛生総合研究所 研究員

- 小林 秀行

- 高知県立大学 准教授

- 高橋 正也

- 労働安全衛生総合研究所 過労死等防止調査研究センター長

- 中村 天江

- 連合総合生活開発研究所 主幹研究員

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム