労働政策研究報告書 No.192

育児・介護と職業キャリア―女性活躍と男性の家庭生活―

概要

研究の目的

1985年の男女雇用機会均等法制定から30年、1991年の育児休業法制定からは25年、1995年の育児・介護休業法制定からも20年を経た今日における男女の職域分離と家庭における育児・介護役割の現状を分析し、性別役割の維持・変容を促す要因を明らかにすることにより、女性活躍および両立支援に関わる政策の課題を明らかにする。

研究の方法

ヒアリング調査、アンケート調査

主な事実発見

- 99年改正均等法施行の前後で女性のキャリアは異なる。99年均等法前にキャリアを開始した世代の女性は正規雇用でも初職勤務先で管理職になる割合は低く、転職先で管理職になっている。99年均等法施行後の世代は、初職正規雇用の就業継続率が上昇する一方で非正規雇用率も上昇している。

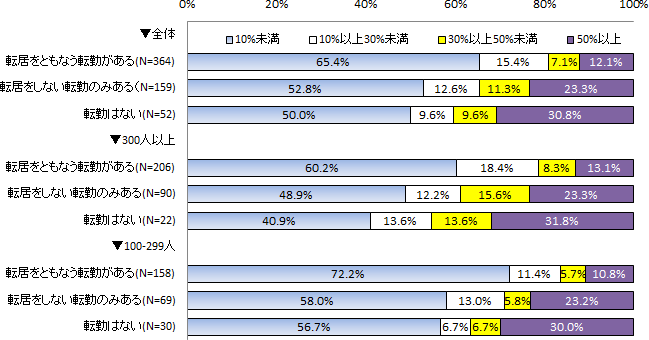

- 昨今は新卒入社試験における女性の成績の良さが採用比率の上昇に結びついており、女性採用比率の高い企業は女性の管理職昇進割合が高い。だが、転勤(事業所を移る異動)は女性のキャリアにマイナスの影響を及ぼしている(図表1)。

- 女性の中でも配偶者との離死別者や未婚者はキャリアアップ意欲が高い。未婚者は収入への志向性は高いが、昇進意欲は高くない。離死別者は昇進意欲も高いが、仕事と家族的責任のコンフリクトを感じる割合も高い。

- 男性の働き方においては、基幹的職務の残業削減が女性の管理職昇進につながる。育児休業については1か月以上の長期休業を取得した男性において、その後の妻のフルタイム就業割合と男性自身の労働時間短縮割合が高い。一方、シフト勤務や日曜の勤務など、非典型な勤務時間がある男性は育児参加度が低く、妻のフルタイム就業割合も低い。

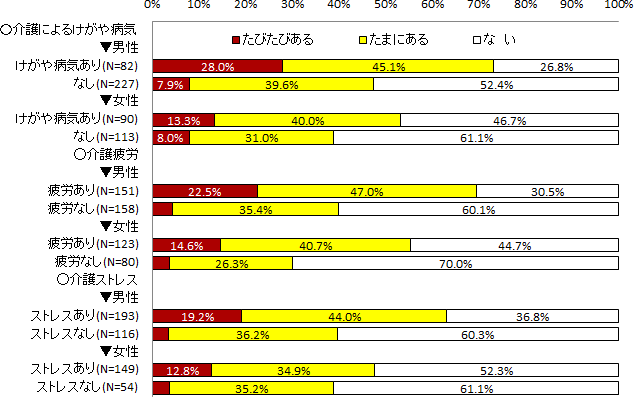

- 男性介護者は女性よりも離職割合や介護のために仕事を休む割合が低い。だが、介護が原因の健康状態悪化によって重大な過失や事故を起こすリスクが相対的に高い(図表2)。

図表1 企業規模別 転勤制度の有無別 女性課長昇進者割合

資料出所:JILPT「企業の人材活用と男女正社員の働き方に関する調査」(企業調査 2016年)

図表2 男女別 ヒヤリ・ハット経験の有無

―介護によるけが・病気、疲労、ストレスの有無別―(現職正規雇用)

資料出所:JILPT「仕事と介護の両立に関する調査」(2014年)

政策的インプリケーション

出産退職をモデルとした就業継続支援だけでなく、仕事をやめていない労働者がよりよく仕事と家庭の両立を図ることができるような支援、いわば「在職者支援」を含む多様な両立課題に対応した支援が重要になりつつある。具体的な論点としては、(1)管理職候補となる女性正社員の量的確保、(2)男性の長期育児休業と育児生活に対応した働き方改革、(3)介護者のプレゼンティーズムへの対応について課題を掘り下げることが重要である。

政策への貢献

今後の均等行政・両立支援行政のあり方を検討するための基礎資料になりうる。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:359KB)

- 序章 調査研究の概要(PDF:1.0MB)

- 第Ⅰ部男女のキャリアと管理職昇進(PDF:4.4MB)

- 第Ⅱ部男性の育児と働き方(PDF:2.1MB)

- 第Ⅲ部看護・介護と仕事の両立(PDF:2.9MB)

研究の区分

プロジェクト研究「企業の雇用システム・人事戦略と雇用ルールの整備等を通じた雇用の質の向上、ディーセント・ワークの実現についての調査研究」

サブテーマ「仕事と生活に関する研究」「女性の活躍促進に関する調査研究プロジェクト」

研究期間

平成24~28年度

執筆担当者

- 池田 心豪

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 酒井 計史

- 労働政策研究・研修機構 アシスタントフェロー

- 永田 有

- 労働政策研究・研修機構 統括研究員

- 高見 具広

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 大風 薫

- お茶の水女子大学 リサーチフェロー

- 橋本 嘉代

- 筑紫女学園大学 講師

- 松田 茂樹

- 中京大学 教授

- 中里 英樹

- 甲南大学 教授

- 藤間 公太

- 国立社会保障・人口問題研究所 研究員

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム