ディスカッションペーパー25-08

わかものハローワークにおける若年求職者への支援の実際

―職員へのヒアリング調査に基づいた支援方法の質的分類 ―

概要

研究の目的

若年求職者を対象とする就職支援機関「わかものハローワーク(以下、わかハロ)」の個別支援の特徴と具体的な支援方法を、キャリアカウンセリング・プロセスおよびマイクロカウンセリング技法の枠組みで整理することで、今後の効果的な若年就職支援のあり方を検討する上での基礎資料とすることを目的とする。

研究の方法

- 対象者:

- わかハロの相談業務経験者(就職支援ナビゲーター、以下「ナビ」と略す)23名(女性20名・男性3名)

- 時期:

- 2024年11~12月

- 場所:

- 東京都(渋谷・新宿・日暮里)、埼玉県、千葉県、神奈川県のわかハロ

- データ収集:

- 半構造化インタビュー(1~3名の個別・集団形式、各回30分~2時間)

- 質問項目:

- ① 相談者の特性と支援や工夫、② 対応が困難であったが上手くいったと考える相談者への支援や工夫、③ 自己効力感が低い相談者への支援や工夫、④ 離脱者の要因や対策、⑤ その他、解決が難しいと感じた経験や必要な知識・ツール

- 分析方法:

- テーマティック・アナリシス法(演繹的)

主な事実発見

- 自己理解の促進の重要性

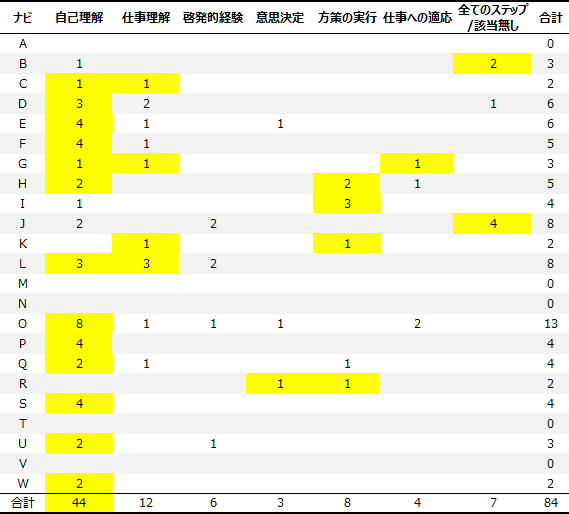

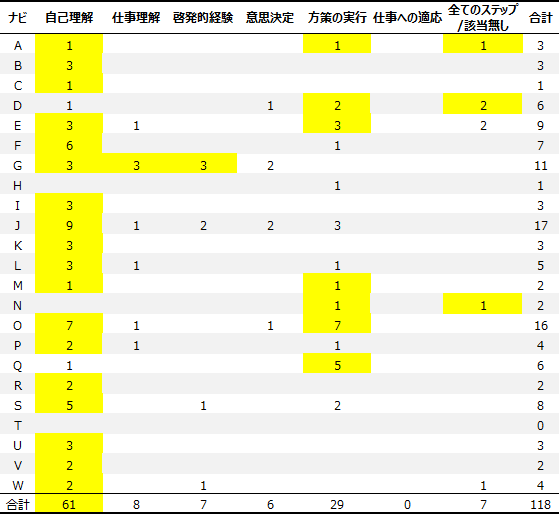

インタビューの発話をキャリアカウンセリング・プロセス(「自己理解」「仕事理解」「啓発的経験」「方策の実行」「仕事への適応」)別に集計すると、「自己理解」に関する発話が最も多く、自己効力感の低い求職者や対応が困難な求職者に対して、興味・特性・価値観などを含む自己理解の促進が特に重要である可能性が示唆された(図表1、図表2)。

図表1 「対応が困難であった相談者への支援や対応(質問項目②)」に関する6つのプロセスのナビゲーター別発話数

図表2 「自己効力感が低い相談者への支援や対応(質問項目③)」に関する6つのプロセスのナビゲーター別発話数

- かかわりを重視した積極技法の活用

カウンセリング技法においては、「積極技法(リフレーミング、フィードバック、情報提供、アドバイス等)」が多くみられた。例えば、ナビは、就職活動の方法や労働市場・職種の理解が不十分な相談者には情報提供やアドバイスを、自己効力感の低い相談者には、ポジティブなフィードバックやリフレーミングを活用していた(図表3参照)。その際は、良い点と改善点をセットで伝える、疑問形で提案するなど、かかわりの側面への配慮もみられた。

図表3 「自己理解」「仕事理解」における代表的なカウンセリング技法と発話例

「自己理解」「仕事理解」のプロセスごとに、カウンセリング技法と発話例を示している。 プロセス

技法

具体的な発話例

自己理解

質問

「この背景って何か思い当たることない?(L04)」「これ、どういう風な工夫されましたか?(J10)」「離職理由がいつも同じなの?(P01)」「どっちをやりたい?(M04)」「ご本人の気持ちとして、これがこうなってるのはどういう理由だと思いますか(J11)」「今自己PRしてみてって言われたら最初に何が出てきますか(J12)」

繰り返し

「その何ヶ月間は集中して頑張ったんですね(G06)」

感情の反映

「こういうことが悔しかったんですね(K11)」「こういうことにやりがい感じてたんだ(K11)」

はげまし

「そうなの(O32)」「そういうことができるの(F09)」

非言語情報

<笑顔(K02)><目線を落とす(S06)>

リフレーミング

「好きなことには集中できるってスキルじゃないですか(G06)」「失敗ではなくて、経験だね(P07)」

フィードバック

「それはもう3年よく頑張りましたね(J19)」「これで大きく進歩しましたね(D04)」「私はあなたのこういうところが強みとして見えてくるけど、どうだろうか(U05)」

自己開示

「50代の時に30年務めた会社を辞め、3ヶ月あまり就活をしていたけど、非常にほろ苦い経験をした。なかなか書類選考が通らない、やっと面接の機会を得ても不採用。そういった苦しい時期を自分も経験している(U02)」

情報提供/アドバイス/指示

「今後、こういう風にして進めていく予定ですが、それで大丈夫そうですか?(Q05)」「退職理由を受け入れるために最初の1ヶ月間はきつい時間を過ごしましょう(P02)」

仕事理解

質問

「ここの会社はこういうことを求めてる、それは大丈夫かな(L13)」「看護師さんでも平日働ける仕事あるけれども、 そういう職場環境だったらいいの?(L11)」

情報提供/アドバイス/指示

「イメージするお仕事をフリーワードで探してみようよ。フリーワードを探すと、 例えば事務だと、なんとか事務とかなんとか事務とか出てくるので、みんな役割が違うんだよ(L03)」「こちらでもお調べしますが、何々さんも気になるなと思った求人を持ってきてくださいね(K10)」

注1)ナビの相談者に対する関わりが非言語の場合は<>で表現した。

注2)一つの発話が複数の技法を含む場合もある。また、ノンバーバルな関わりもカウンセリング技法に含まれるため、本稿のように発話のみに基づいて分類する場合、技法の一部しか反映されない可能性がある。

- 支援ツールとカウンセリング技法の併用

キャリア・インサイトやjobtagといった支援ツールの活用に関する発話も確認された。これらのツールは、若者の職業興味や能力傾向を「見える化」することで、若者が自身の特性と職業との関係を具体的に捉えやすくなるだけではなく、ナビの質問やフィードバック等のカウンセリング技法が合わさることで、自己理解や仕事理解を促進させ、職業選択や自己PRの糸口、興味・関心の幅を広げる契機を提供する役割を果たしていた。

- 実践例の提示

若年求職者に特徴的であると考えられる4つのケースを取り上げ、カウンセリング技法と実践例を提示した。

i) 自己の強みに気づいていないケースでは、相談者が自己の強みに気づいていない相談者に対して、彼らが見過ごしたり、当然と考えていたり、あるいはネガティブに捉えていた経験や特性に対して、ナビがフィードバックやリフレーミング等を行い、強みとして自覚してもらうような支援が確認された。

ii) 職場への定着に課題があるケースでは、離職理由の丁寧な把握、相談者の状態の見極め、新たな職場環境における対処法の情報提供などが行われていた。

iii) ナビへの依存性が高いケースでは、ツール(jobtag)操作や求人探しを、共同で行うことで、相談者の行動を促していた。また、日頃の面談を通じて相談者の自己決定を促す働きかけを行っていた。

iv) 「やりたいこと志向」が強く現実との間にギャップがあるケースでは、相談者本人の気づきを促す働きかけ(例:労働市場の現実を伝える、個人の特性を見極めながら、希望職種に一度挑戦させる)や、啓発的経験の提供(職業訓練の紹介、施設見学)、類似・関連企業の紹介などの情報提供や選択肢の提示が行われていた。

政策的インプリケーション

自己効力感の低い、あるいは対応が困難な若年求職者に対して、興味・特性・価値観などを含む自己理解の促進が特に重要である可能性を示唆した。さらに、カウンセリング技法においては、求職者とのかかわりを重視する中で、「積極技法(リフレーミング、フィードバック、情報提供、アドバイス等)」が、多く活用されていた。

政策への貢献

若年求職者支援従事者に対して、基礎資料を提供する。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「職業構造・キャリア形成支援に関する研究」

サブテーマ「キャリア形成・相談支援・支援ツール開発に関する研究」

研究期間

令和6~7年度

執筆担当者

- 石井 悠紀子

- 労働政策研究・研修機構 研究員