コロナ危機下におけるドイツの事業所協定・労働協約による雇用維持

- カテゴリー:労働条件・就業環境

- フォーカス:2025年11月

ハルトムート・ザイフェルト

ハンスベックラー財団経済社会研究所(WSI)元所長

第1節 問題提起

これまでの大きな経済危機において、ドイツの労働市場は極めて高い安定性を示してきた。2008/09年の金融危機の際も、コロナ禍によって引き起こされた危機の際も同様である。経済への打撃(注1)が大きかったにもかかわらず、操業短縮労働(Kurzarbeit)(Bellmann et al. 2020)や雇用同盟(Bündnisse für Arbeit)といった経済政策(Pusch, Seifert 2025)が迅速かつ大規模に導入され、失業率の急激な上昇を抑制することに成功した。こうした対策の合意および実施は、主として「内部柔軟性」の原則に基づいている。すなわち、雇用維持または事業拠点維持のための事業所協定(Betriebsvereinbarung)は、法令に定められた共同決定権および労働協約に基づいて締結されている。

雇用同盟は、操業短縮労働と同様の調整原理に基づいて機能する。すなわち、労働需要が減少する局面における労働投入量の調整は、従業員数の削減(外部柔軟性)ではなく、従業員一人当たりの労働時間短縮(内部柔軟性)によって実施される。このような戦略は、企業側・労働者側の双方にとって有益であり、とりわけ一時的な危機への対応策として適している。しかし、2025年現在、鉄鋼・化学・自動車といったドイツ主要産業部門の一部で生じている構造的危機においては、内部柔軟性による対応は限界に達している。

以下では、事業所が利益代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)とどのような規模・内容でこうした調整措置に合意しているのかを検討する。第2節では雇用同盟の制度的基盤を説明し、第3節では雇用維持対策の規模と内容を明らかにする。第4節において本稿の結論を述べる。

第2節 基本的な考え方

雇用維持対策は、事業所協定に基づいて実施される場合もあれば、正式な規定を伴わずに実施される場合もある。その法的根拠は、事業所が労働協約に拘束されているか否かによって異なる。労働協約に拘束される事業所では、1990年代初頭に導入された「開放条項(Öffnungsklauseln)」により、雇用維持を目的とする労働時間や賃金構成の変更に関する協約を締結する道が開かれた(Bispinck 2002)。開放条項は、使用者と事業所委員会が、あらかじめ定められた労働協約上の基準の範囲内で、事業所ごとに異なる労働時間・賃金規定を設ける余地を与えるものである。これにより、経営陣および事業所委員会には新たな権限が付与されるとともに、雇用方針に関する責任も拡大した。

事業所組織法(BetrVG)は、第92a条および第80条第1項第8号に基づき、事業所委員会に対し、雇用維持に関する提案を使用者に行う権限を与えている。開放条項が導入されて以降、事業所委員会は、特に緊急の危機的状況(これに限定されない)において、いわゆる「雇用同盟(Bündnisse für Arbeit)」や「雇用維持・競争力向上協約」「協定(Pakte)」などを締結してきた(Sisson et al. 1999; Seifert 2002; Rehder 2003; Massa-Wirth 2007; Addison et al. 2015)。これらの概念はほぼ同義に用いられ、内容面では開放条項の範囲を超えた多様な措置を包含しうる。

これらの協約は、二重の目的を追求している。すなわち、労働投入量の削減とコスト削減を通じて生産性および競争力を強化する一方で、危機的状況や大規模再編の際に従業員の雇用、すなわち失われる恐れのあるポストを維持することである。各事業所は、自らが抱える固有の課題に応じて柔軟な措置を講じることができるという利点を持つ。内容には違いがあるものの、いくつかの共通する特徴が確認できる。共通点としてまず挙げられるのは、事業所が雇用維持不能や競争力低下に陥ることを防ぐため、緊急の危機に対応し、解決策を見出そうとする点である(Rehder 2003)。

このような危機には、短期的な問題から、周期的・構造的な問題までが含まれる。短期的な問題の場合には、解雇を回避しつつ、一時的な需要減少に合わせて労働投入量を調整する措置が重視される。すなわち、調整は主として内部柔軟性によって行われ、外部柔軟性(人員削減)への依存は限定的である。このような内部柔軟性による対応は、短期的な調整であれば、事業所・従業員双方の利益となる。

企業側にとっては、解雇に伴う費用や自社特有の人的資本の喪失を回避できるうえ、熟練労働者チームの維持により生産性を確保できる。また、社会計画や補償金支払いに関する交渉が長期化しがちであるのに対し、内部調整は迅速に実施できるという利点がある。労働需要が回復した際には、既存の信頼関係のあるチームを活用しながら労働投入を速やかに増加できるため、採用コストや時間を要する外部採用を回避できる。

内部柔軟性の活用は、従業員にとっても利益をもたらす。従業員は、失職や収入喪失の回避に加え、転職に伴う経済的負担を免れることができる。さらに、高齢者や勤続年数の長い労働者に適用される優先処遇請求権(Senioritätsansprüche)や、事業所固有の人的資本を活用する機会も維持される。また、内部柔軟性によって失業を免れた場合、外部柔軟性による調整後に次の職を得るまでの期間を過ごすよりも、一般に所得損失は小さく抑えられる。操業短縮労働と失業手当の給付額は当初は同等であるが、操業短縮労働がゼロ時間とならない限り、その多くの従事者は引き続き有償労働を行っており、給付の上乗せ分もあるため、実際の収入は失業手当を大きく上回る(注2)。

もっとも、雇用維持対策が長期的な構造調整を目的とする場合もある。事業所は、労働時間の柔軟化を進める場合や、全般的な組織再編、さらには新たな労働組織形態(例えばアジャイル・ワーキング(注3)など)を導入する際には、できる限り労使間の対立を回避し、事業所委員会の支持を得ようとする傾向がある。また、短期的なコスト削減にとどまらず、協約を通じて中長期的に生産性向上を実現する再編措置を講じることが重要となる。このような場合、事業所が交渉の場で提示する主なインセンティブは、投資や事業拠点の維持に関する確約である(Rehder 2003)。

もう一つの重要な特徴は、形式的な「等価交換原則(Quid-pro-quo-Prinzip)」である(Sisson et al. 1999)。すなわち、従業員が労働時間の短縮や賃金の一部放棄など一定の譲歩を行う代わりに、使用者は一定期間、業務上の理由による解雇を見送る、あるいは事業拠点の維持や将来の投資といった形で雇用の安定を保証することに合意する。加えて、事業所は内部柔軟性を活用・拡大する一方で、外部柔軟性の適用範囲を制限することを受け入れる場合が多い。

さらに、事業所レベルの雇用同盟は、事業所共同決定の法的対象には本来含まれない「経営権(right to manage)」に属する領域にも及ぶ点が特徴的である(Sisson et al. 1999; Rehder 2003)。具体的には、業務上の理由による解雇の一時的停止に関する人事方針、あるいは投資戦略など、経営判断に直結する分野にまで合意が及ぶことがある。

もっとも、内部柔軟性に基づく対策が講じられても、人員削減がまったく行われないわけではない。労使が一定期間の解雇回避で合意していても、いわゆる「ソフトな」人員調整策は残されている。具体的には、派遣労働契約の終了(有期契約の打ち切り)、新規採用の停止、あるいは早期退職の勧奨などがこれに含まれる。全体として、労働投入量の削減を決定する最終的な裁量権は事業所側にあるが、各手法には実施までのスピードやコスト負担の面で差異が存在する。

第3節 雇用維持対策

3.1 実施状況

雇用維持対策は、事業所協定の有無にかかわらず実施することができる。事業所委員会は、原則として、事業所組織法(BetrVG)第80条第1項第8号に基づき、雇用の維持および促進に関して共同決定権を有している。

コロナ禍においては、事業所委員会を有する事業所の45%が雇用維持対策を実施した。しかし、事業所協定、またはその他の雇用維持・事業拠点維持に関する書面合意の形で、雇用維持のための同盟を締結したのは、そのうちの30%にとどまった(注4)。

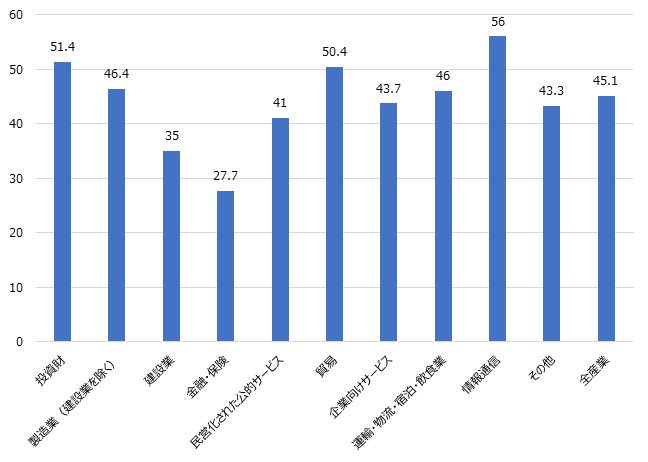

雇用維持対策を実施している事業所の割合は、産業部門によって大きく異なっている。この割合は、おおむねパンデミックに伴う公衆衛生上の規制から受けた影響の程度を反映している(図1)。

雇用維持対策を実施している事業所の割合が高かったのは、情報通信業(56%)、投資財・生産財部門(51%または46%)、および貿易業(50%)であった。これに対し、最も低かったのは、民間組織形態による公的サービス部門(例えば有限責任会社〔GmbH〕、20%)である。

このような民間組織形態の公的サービス部門では、従業員の多くが在宅勤務を継続していたと考えられる。また、この分野ではサプライチェーンの逼迫による業務上の支障はほとんど生じなかったものと推測される。

図1:雇用維持に関する協約を締結している事業所(産業別、%)

出所:2021年WSI事業所委員会調査及び執筆者の算出

3.2 内容

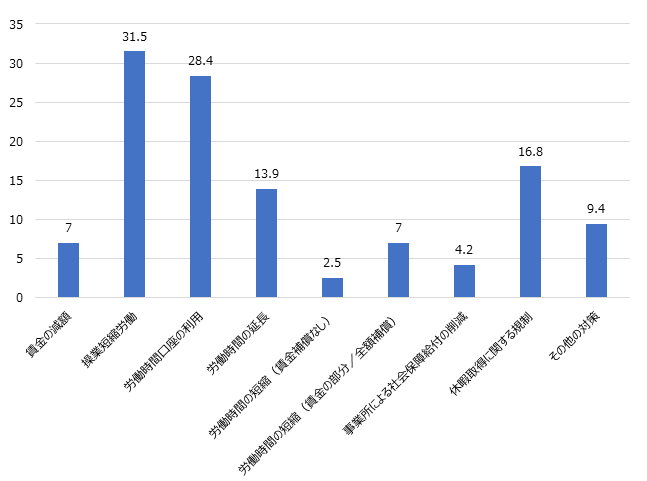

雇用維持対策の内容は多様である(図2)。最も一般的にみられたのは、労働時間の短縮であり、とりわけ操業短縮労働および労働時間口座の利用が多かった(注5)。操業短縮労働の利用が多かった理由は、法的根拠に基づき請求が容易であったためである(注6)。

操業短縮労働を利用した事業所のうち、事業所委員会の40%が「法的な請求が容易でなければ短時間労働を利用しなかっただろう」と回答している。

一方、金銭的手段による調整は、過去と同様にあまり活用されていない(Massa-Wirth/Seifert 2004)。これは、操業短縮労働であれ所定労働時間の短縮であれ、賃金の補償が全く行われないか、あるいは部分的な補償にとどまる場合には、事業所側はコスト削減効果を得られる一方で、従業員側には収入減少という不利益が生じることと関係している可能性がある。そのため、これ以上の収入削減を伴う措置については、事業所委員会の同意を得ることはほとんどないと考えられる。

図2:雇用維持対策の内容(複数回答可)

出所:2021年WSI事業所委員会調査及び執筆者の算出

労働時間の延長という対策については、補足的な説明が必要である。実際、7社に1社の割合で、労使が協約によりこの措置の実施に合意している。こうした合意を行ったのは、主としてコロナ禍において高い労働需要に対応しなければならなかった一方で、適切な労働力の確保に苦慮した産業部門、特に製造業の一部や医療関連産業の事業所である。また、雇用維持対策を実施した事業所の一部(9%弱)では、労働時間の短縮と延長の双方がみられるが、これは必ずしも矛盾するものではない。需要の減少や段階的なロックダウンによる影響は、事業所内の部門ごとに異なっており、それぞれの状況に応じて異なる手段を講じた結果と考えられる(注7)。

3.3 事業所による確約

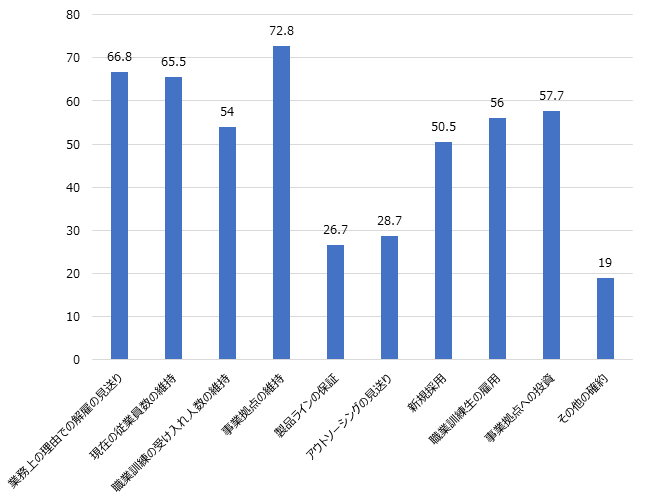

雇用維持または事業拠点維持の対策に関する協約を有する事業所のほぼすべて(96.5%)が、それに対応して雇用維持または事業拠点維持を確約している。少なくとも形式的には、互恵的な対策であるといえる。雇用維持対策の中で最も多かったのは事業拠点の維持であり、次いで現有従業員数の維持および業務上の理由による解雇の見送りであった(図3)。後者の二つの確約は、実質的には大きな差はないと考えられる。いずれの確約においても、雇用契約上、事業所との直接的な拘束関係にない派遣労働者は対象外であった。もっとも、業務上の理由による解雇が見送られたからといって、有期契約の更新を行わない、早期退職を勧奨する、欠員を補充しないといった「ソフト」な形での人員削減が行われないわけではない。この点において、現有従業員数の維持を確約する措置は、解雇の見送りよりも一歩踏み込んだ対応であると考えられる。

図3:事業所による確約(複数回答可)

出所:2021年WSI事業所委員会調査及び執筆者の算出

3.4 構造上の問題における新たな取組

ドイツ経済は、コロナ禍後にいったん短期的な回復を遂げたものの、2023年以降は再び緩やかな景気後退局面に入っている。特に、長年にわたり経済成長を牽引してきた主要産業部門の一部が、大規模かつ構造的な課題に直面している。エネルギー(とりわけ天然ガス)の安価な供給が困難となったことに加え、脱炭素化の進展や中国製品との価格競争の激化など、競争環境が大きく変化した結果、化学産業、自動車産業、機械製造業が大きな打撃を受けている(Bundesbank 2025)。

最近では、これらの産業において人員削減が進行している。こうしたさらなる人員削減を食い止める、あるいは少なくとも社会的合意に基づいて実施するために、これらの産業部門を管轄する労働組合または事業所委員会は、使用者団体または各企業との間で雇用維持を目的とする協約を締結している。これらの協約の締結方法には多様な形態があり、中には革新的な手法が採用されているものも見られる。ただし、その全体像は必ずしも明らかではないため、本稿では代表的な事例のみに焦点を当て、いくつかの協約を例示的に紹介するにとどめる。

化学産業においては、労働協約当事者が2024年、雇用維持を目的として「専門人材プラットフォーム(Fachkräfteradar)」の設立に合意した。化学産業の社会的パートナー(Chemie-Sozialpartner)は、この新たな仕組みを活用することで、化学産業部門における専門人材の失業を防止し、人的資本の維持を図ろうとしている。この取り組みでは、化学産業使用者連合(Bundesarbeitgeberverband Chemie: BAVC)に加盟する企業のうち、雇用削減や事業拠点の閉鎖によって従業員の失職が見込まれる事業所を対象として、専用の転職仲介プラットフォームを設置することが決定された(BAVC 2025)。このプラットフォームは、化学産業全体を対象とするオンラインシステムであり、化学産業支援基金(Unterstützungsfonds der chemischen Industrie: UCI)によって資金提供を受ける。この「Fachkräfteradar」を通じて、労働力を求める企業は、業界固有のノウハウを有する適格な専門人材に迅速にアクセスすることができる。これにより、優秀な人材が化学・医薬品産業に留まるとともに、社会的パートナーシップの強化にも寄与する。また、採用を行う事業所にとっては、自社の人事管理プロセスやアウトプレースメント(再就職支援)の仕組みに、このオンラインプラットフォームへのリンクを組み込むことができるという利点がある。これにより、必要とする専門人材に的を絞った効率的なマッチングが可能となる。一方、従業員にとっても、この「Fachkräfteradar」は、就業継続の可能性を高め、新たな使用者と迅速にコンタクトを取る機会を提供するという点で有益である。すなわち、本プラットフォームは、構造変化下における雇用維持と人的資本循環の新たなモデルとして位置づけられる。

金属産業では、労働協約当事者の間で、事業所は危機的状況下においても可能な限り多くの雇用を維持すべきであるという点で共通認識が形成されている。そのため、使用者団体も、合意済みの労働協約上の制度を積極的に活用することを推奨している。これには、週の所定労働時間を35時間から30時間に短縮し、それに応じて収入を減額する措置が含まれる。また、月収の27.5%に相当する追加手当(Transformationsgeld)を労働時間短縮分に転換し、雇用維持のための部分的な所得補填として利用することもできる。多くの事業所において、使用者と事業所委員会がこのような柔軟な調整方法を採用している。

金属産業の労働協約に拘束されるDaimler Truck AGでは、労使が将来を見据えた労働協約「Zukunftssicherung 2035」に署名している(Gesamtbetriebsrat 2025)。この協約により、2034年までは業務上の理由による解雇を行わないことが保証されている。社会契約上、雇用削減は、雇用の流動化や高齢者時短制度(Altersteilzeit)の拡大など、ソフトランディング型の方法で実施することとされている。これに対し、事業所委員会は、IGメタル労働協約2025(IG Metall Tarifvertrag 2025)に基づく賃上げを一時的に見送ることで譲歩した。具体的には、2026年以降、通常の賃上率3.6%のうち2.55パーセントポイントを、労働協約を上回る手当および調整額(Besitzstände)として扱い、その分の賃上げを凍結する措置を講じる。ただし、この賃上げの見送りはあくまで暫定的なものであり、2030年以降には累計で2%の加算が行われる予定である。さらに、2026年および2027年には、全従業員が月収の27.5%に相当する追加手当(略称T-Zug)を6日または8日の休日に転換することが義務付けられている。すなわち、収入の増加ではなく自由時間の拡充を選択することで、雇用の安定と働き方の柔軟性を両立させる試みがなされている。

ドイツ最大の鉄鋼メーカーであるThyssenkrupp Steelでは、協約当事者が、従業員に対して厳しい譲歩を求めるという異なる方策を採用した。それによれば、従業員には休暇手当が支給されず、クリスマス手当も減額される。さらに、週の所定労働時間(現行34時間以内)を短縮する措置が取られることとなった。これにより、従業員の平均収入は約8%減少する見込みである。その代償として、使用者側は2030年まで業務上の理由による解雇を行わないことを約束した。すなわち、賃金および手当の削減を受け入れる代わりに、長期的な雇用保障を確保するという、典型的な「等価交換原則(Quid-pro-quo)」に基づく合意である。

第4節 結論

事業所委員会を有する(従業員20人以上の)全事業所のうち、約半数がコロナ禍の中で雇用維持対策を実施している。しかし、一部の産業部門では構造的危機に直面し、コロナ禍後も雇用維持対策を継続している。とはいえ、実際に実施された雇用維持対策の全体像はいまだ十分に把握されていない。

特に、以下の三点に留意する必要がある。

第一に、コロナ禍における対策は、特に労働時間の短縮による内部調整が多様な形で行われた一方、金銭面のみで調整が行われたケースは比較的少なかったという点である。こうした協約は、操業短縮手当(Kurzarbeitergeld)のような制度の補完または代替として機能し得る。法規定と労働協約・事業所協定上の合意内容を組み合わせることで、操業短縮、労働時間口座の活用、協約で定められた労働時間幅の調整、休暇の優先取得など、迅速かつコスト効率的に労働投入量を変更できる幅広い手段が利用可能となった。全体として、外部柔軟性よりも内部柔軟性を用いた対策が圧倒的に多く、その効果は実証されている。こうした枠組みは、労使双方に受け入れられ、コロナ禍後も基本モデルとして部分的に継承されている。

第二に、その後の構造的危機の段階で締結された初期の協約は、事業所別協約および労働協約当事者が、コロナ禍時よりも労働時間短縮と金銭的調整を組み合わせていることを示している。これは、事業所レベルで構造的課題がより深刻化し、従業員側が譲歩に応じる傾向が強まったことを反映している。その背景には、労働市場全体の悪化が影響していると考えられる。

第三に、大多数のケースにおいて、雇用維持対策と並行して、事業所による業務上の理由による解雇の見送り、投資の確約、あるいは事業拠点維持の約束が行われている。先行研究でも、こうした協約には互恵的な性格が認められており、雇用維持対策は「等価交換原則(Quid-pro-quo)」に基づいているといえる。以上の結果は、事業所レベルの共同決定制度の影響および、社会的パートナーシップの下で労働協約をめぐるトレードオフが成立していることによるものと考えられる。

プロフィール

ハルトムート・ザイフェルト (Dr. Hartmut Seifert)

ハンスベックラー財団経済社会研究所(WSI)元所長/JILPT海外情報収集協力員

ベルリン自由大学卒業(政治経済学博士)。1974年から連邦職業教育訓練研究機構(BIBB)研究員、1975年からハンスベックラー財団経済社会研究所(WSI)主任研究員、1995年から2009年まで同研究所の所長を務める。2010年に当機構の招聘研究員として1カ月半日本に滞在。専門は経済、雇用・労働問題。特に非正規雇用に関する専門家として多くの研究成果を発表。主な研究業績として「非正規雇用とフレキシキュリティ」(2005)、「フレキシキュリティ-理論と実証的証拠との間に」(2008)など多数。

注

- 国内総生産(GDP)は2009年に実質5.7%低下し、2020年は4.6%低下したが、就業率は2009年に0.2%上昇し、2020年に0.8%低下した(Bundesagentur 2021)。(本文へ)

- 2020年には操業短縮労働の従業員の40%強が、労働協約で合意された給付額の上乗せを受け取っていた(Pusch, Seifert 2021)。(本文へ)

- アジャイル(agile)・ワーキングとは、「機敏な」「素早い」を意味するアジャイル開発の考え方を、ソフトウェア開発にとどまらず一般業務全般に応用した働き方である。短いサイクルで「計画→実行→振り返り→改善」を繰り返し、変化に柔軟に対応しながら、顧客ニーズなどに迅速に応えることを目指す点に特徴がある。(本文へ)

- 以下の調査は、2021年WSI事業所委員会調査(WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021)(Behrens/Brehmer 2022)に基づく。調査の母集団は、従業員20人以上で、事業所委員会を有する事業所。(本文へ)

- 労働時間口座の利用については一般的な質問しか行われていないことから、ここでは何より労働時間の貯蓄からの引出又は労働時間の債務の積立が意図されていると仮定する。(本文へ)

- 操業短縮労働の請求には、これまでのように従業員の3分の1以上ではなく、10%以上が労働時間の短縮の影響を受けていることが必要であった。さらに操短手当の支給前に労働時間口座の残高をマイナスにしておくことを要件とするのは全面的に見送られた。(本文へ)

- 2020年始めには、事業所の10%がコロナ禍の影響を何らかの形で受けたと回答していた(Gürtzgen et al. 2020)。(本文へ)

参考文献

- Addison JT, Teixeira P, Evers K, Bellmann L (2015) Pacts for Employment and Competitiveness as a Role Model? Their Effects on Firm Performance. SSRN Journal

- BAVC (2025): Arbeitsmarkt: Radar an – Fachkräfte sichern

- Behrens M, Brehmer W (2022) Betriebs- und Personalratsarbeit in Zeiten der Covid-Pandemie. Düsseldorf. Report Number 75.

- Bellmann L, Kagerl C, Koch T, König C (2020) Kurzarbeit ist nicht alles: Was Betriebe tun, um Entlassungen in der Krise zu vermeiden: IAB

- Bispinck R (2002) Tarifpolitik und Beschäftigungssicherung. Eine Bilanz der vergangenen 15 Jahre. In: Seifert H, editor. Betriebliche Bündnisse für Arbeit: Rahmenbedingungen - Praxiserfahrungen - Zukunftsperspektiven. Berlin: Ed. Sigma.

- Bundesagentur für Arbeit (2021): Zeitreihen Deutschland (Jahreszahlen) (PDF:1.46MB)

- Bundesbank (2025): Was steckt hinter dem mehrjährigen Rückgang der deutschen Exportmarktanteile? Monatsbericht Juli

- Gesamtbetriebsrat Daimler Truck (2025): Presseinformation 6. Juni 2025 (PDF:195.92KB)

- Gürtzgen, N., Kubis, A., Küfner, B. (2020) Großbetriebe haben während des Covid-19-Shutdowns seltener als kleine Betriebe Beschäftigte entlassen.

- IG Metall (2024): Arbeitslexikon

- IG Metall (2025): Im Juli: Zweite Rate vom Tariflichen Zusatzgeld (T-ZUG A) sowie T-Geld kommen

- Massa-Wirth H (2007) Zugeständnisse für Arbeitsplätze?: Konzessionäre Beschäftigungsvereinbarungen im Vergleich Deutschland - USA. Berlin: Edition Sigma. 275 p.

- Massa-Wirth H, Seifert H (2004) Betriebliche Bündnisse für Arbeit nur mit begrenzter Reichweite? WSI-Mitteilungen 57: 246–254.

- Pusch T, Seifert H (2021) Stabilisierende Wirkungen durch Kurzarbeit.

Wirtschaftsdienst 101: 99–105.

Wirtschaftsdienst 101: 99–105. - Pusch, T., Seifert, H. (2025): Company‐Based Measures Securing Employment During the Pandemic in Germany

, Industrial Relations Journal, 2025; 56:145–157

, Industrial Relations Journal, 2025; 56:145–157 - Rehder B (2003) Betriebliche Bündnisse für Arbeit in Deutschland: Mitbestimmung und Flächentarif im Wandel. Frankfurt/Main, New York: Campus-Verl. 293 p.

- Seifert H (2002) Betriebliche Bündnisse für Arbeit – Beschäftigen statt entlassen. In: Seifert H, editor. Betriebliche Bündnisse für Arbeit: Rahmenbedingungen - Praxiserfahrungen - Zukunftsperspektiven. Berlin: Ed. Sigma. pp. 65–85

- Sisson, K., Freyssinet, J., Krieger, H., O’Kelly, K., Schnabel, C. Seifert, H. (1999) Pacts for Employment and Competitiveness. Concepts and Issues. Dublin: European Foundation of the Improvement of Living and Working Conditions

関連情報

- ドイツの雇用維持政策の評価:コロナ禍の労働市場 ―操短手当によって高失業を免れる(2023年8月)

- コロナ禍の雇用維持対策 ―操短手当以外の企業の取り組み(2023年7月)

- ドイツ:新型コロナ対策に関する海外有識者からの報告

異例な時期には、異例な対策が必要 ―ドイツにおける新型コロナウイルス危機への経済・雇用政策上の対応(2020年5月)

関連情報

- 海外労働情報 > フォーカス:掲載年月からさがす > 2025年の記事一覧 > 11月

- 海外労働情報 > フォーカス:カテゴリー別にさがす > 労働条件・就業環境

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ