スウェーデン労働市場とインダストリー4.0

―カギを握る教育投資

愛知東邦大学経営学部教授 田村 豊

- はじめに スウェーデンでのインダストリー4.0の進展と仕事の転換

- Ⅰ スウェーデンの経済社会的成長の背景と要因

- Ⅱ 現地調査:課題設定

- Ⅲ 現地調査:インダストリー4.0の展開状況とスウェーデンでの対応

- Ⅳ スウェーデンでのインダストリー4.0が生み出す社会的経済的インパクト

- Ⅴ 検討

- Ⅵ まとめにかえて

- 参考文献・資料

はじめに スウェーデンでのインダストリー4.0の進展と仕事の転換

本調査の課題は、この間急速に注目されるようになったITを中心としたインダストリー4.0の動きを踏まえ、それが雇用や仕事、そして職務内容にどのような影響を与えようとしているのか明らかにすることである。本調査の対象であるスウェーデンでもITの進展による変化はさまざまに進んでおり、日本も同じくさまざまな変化が生じている。

インダストリー4.0を中心に進んできた、IT化が引き起こす変化の背景には、ドイツのインダストリー4.0の提唱が大きなインパクトを持った。周知のようにドイツはものづくりを自国経済の柱として自覚し、国家支援によるデジタル革命を推し進め産業転換を進めているといわれている。こうした状況を受けて日本でも2017年に経済産業省が「新産業構造ビジョン」によって、インダストリー4.0への対応を社会的に進めることが重要であることを打ち出した。そこではデジタル社会への対応として、シェアリング社会への社会基盤の重視、先端技術の確保などが強調され、インダストリー4.0の先にある“インダストリー5.0“の到来を踏まえて人材の確保と社会的構造転換が急務であることが強調されている。

本調査では、2017年および2018年にスウェーデンで現地調査を実施した。調査では、スウェーデンの商用車メーカーであるスカニア、乗用車メーカーボルボトラック、IF Metall(スウェーデン金属労働組合)、およびホワイトカラー組合であるUNIONEN(スウェーデン事務職労働組合)を訪問し、スウェーデンでの“インダストリー4.0”への取り組みの実状と方向性などを探った。また2023年の現地調査での成果も加え検討を行う。以下では、まず、スウェーデン社会の基本的特徴をひもとき検討に入ろう。

Ⅰ スウェーデンの経済社会的成長の背景と要因

本調査の課題であるスウェーデンにおける雇用、仕事をとりまく環境変化をインダストリー4.0との関係で検討しようとする場合、その受けとめ方は、おそらくこれまでスウェーデンが培ってきた歴史的、社会的要因によって同国の特徴を反映してくると考えられる。そこでインダストリー4.0のインパクトをどのようにスウェーデン的環境により吸収し、自国の成長や社会の継続的発展へと結びつけて行くのか、日本との比較を念頭において、スウェーデンの経験と挑戦を素描きする課題が設定される。そこで以下では調査の本論に入る前に、スウェーデン社会の歴史的側面、社会的特質について簡単にまとめておこう。

現代スウェーデン社会の歴史的形成の背景と概観

スウェーデンについては広く高度な社会福祉のイメージが日本では広がっている。こうしたイメージ形成の背景には第二次大戦後のスウェーデンの社会的展開を概観することが必要になる。現在のスウェーデンの姿や骨格の形成の歴史を振り返ると第二次大戦前と戦後に分けられ、大戦前の1920から1930年代にスウェーデンの基本的社会構造を構成する経営者側と労働組合との基本合意体系が築かれた。

とりわけ1938年のサルトシューバーデン協約と呼ばれるLO(労働総同盟)とSAF(経営者連盟)の労使合意は今日においても、労使の協力関係を示す協約としてその精神が継続的に尊重されてきた。では何がこの協約の骨格なのだろうか。まず、経営側の経営指揮権を労働者側は承認する、同時に労使紛争の調整機能を高めるため労働市場委員会を設置するなど、同協約によって経営側の解雇機能を組織的に抑制し、一方経営側との協力を労使は承認することで、生産性向上などスウェーデンの経済的発展について労使双方が協力関係をもって当たる、などが確認された。同協約締結の結果、それまで頻発していたストライキは激減し、かつ労使間でつねに対立が絶えなかった日々の作業を管理する手法である時間研究の導入も急速に進み労使関係の安定性と生産性の向上への環境が整った、と考えられる。

スウェーデンでは以上の労使の関係構築の上に、社会民主党が政権を確保し第二次大戦後まで安定的に政権を運営した。社会民主党政権は労働組合側からの強力なバックアップを受け1974年の総選挙に敗れるまで戦後のスウェーデンの発展に寄与した。この社会民主党政権下にスウェーデンの社会保障制度の根幹である国民皆年金制度(1964年)などが導入され、スウェーデンの福祉社会が形成されていった。

だが1980年代から90年代にかけ、国際競争の激化とそれにともなうリストラクチャリングの要請のなかで、スウェーデン労使関係が基盤としていたSAF-LOによる中央交渉での賃金決定方式は各産業セクターが交渉の中心となっていく、いわゆる「分権化」へと転換した。こうした分権化にくわえ政治的には中道保守の政権連合が形成され、スウェーデンは社会民主党を中心とした左派連合と中央党を中心とした中道右派の2つのグループが形成され、政策が運営されることになった。2000年代に入ってからは、中道右派と左派連合が交代で政権を担っており、社会民主党を中心に左派政権が2017年より政権を担当した。

つぎにスウェーデン社会の特質について触れてみたい。上記のようにスウェーデンでは労働組合が多数派を形成し社会民主党政権成立の基盤を形成し戦後社会が築かれてきたわけだ。こうしたスウェーデン社会を特徴付けるのは一般に社会福祉制度とわれるわけだが、実は労働力移動のシステム構築に注目すべき点がある。なぜなら、スウェーデンの社会保障なり年金制度を支える経済体制は企業の成長と企業成長が生み出す労働力の移動と失業対策と深く結びついているからである。企業成長と成長政策に適した労働力の供給と労働力の育成は、スウェーデン社会の成長の基本要素として機能している。

歴史的に見ると、スウェーデン社会が貧しい農業国から近代国家へと発展を遂げる過程で、つねに人口問題(人口の不足)を背景とした労働力の供給逼迫が成長を圧迫した。そのため経済変動に対する労働力の移動をどのように達成するのかについてスウェーデンは大きな課題を持たざるを得なかった。

こうした事情から、スウェーデンでは他国にはない、より総合的な労働力移動政策がとられるようになった。具体的にいえば、1945年の第二次大戦の終戦時から1947年にかけて、スウェーデンでも深刻なインフレが生じていた。労働組合側はストライキを呼びかけ賃金上昇を要求しストライキが頻発した。先にも触れたように、サルトシューバーデン協約で労使協力、ストライキの回避を合意していたスウェーデンの労使の指導部は政策選択を迫られ、1951年労働組合LOは「連帯賃金政策」と呼ばれる政策を打ち出した。

この政策はその立案者の名であるイエスタ・レーンとルドルフ・メイドナーの名をとって“レーン・メイドナーモデル”と呼ばれている。このモデルの特徴は、経済成長の過程において競争力や収益格差の結果、競争に見合わない企業については撤退を認め、そうした撤退の結果生じた労働力については再教育を行い、必要な産業へと還流=再配置させようというものである。これは「積極的労働市場」政策と呼ばれており、労働力の再配置のために国家レベルでの対応が図られている。この仕組みは今日でも引き継がれており、スウェーデンの労働力の再生・再利用の基盤となっている。

“レーン・メイドナーモデル”は経済成長によって引き起こされる労働力の配置と再配置を社会的にサポートし、国と産業の成長を促す政策である。このモデルが意図した労働力移動による失業の吸収という政策意図は、一方では競争優位の産業に労働力を投入する成長政策の側面と、劣位の部分からは労働力を撤退させ、政策全体として、労働力のスムーズな移動を促すことで、労働力逼迫による労働賃金の上昇を抑制するインフレ政策ともなっている。今日の時点から見ても労働市場をモデルとした成長政策としては通用するだろう。

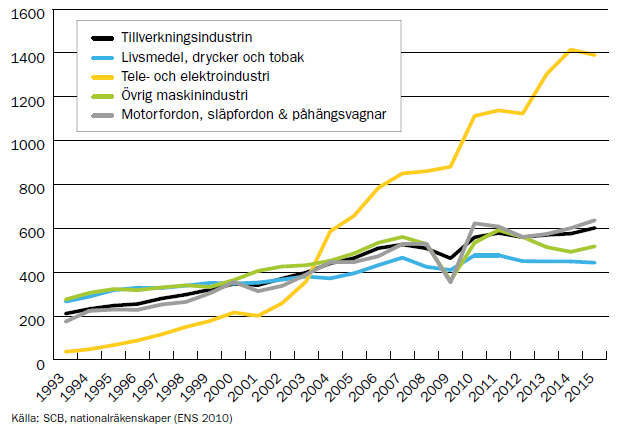

今日スウェーデンは一人あたりGDPでみると世界でも10位前後に位置し(2000年代)、人口小国でありながらきわめて効率的な成長を遂げている国と特徴づけることができよう。2000年代に入っても新たな成長要素としてインターネットが登場し、産業的にもインターネットを利用した産業は2000年以降急速な成長を示している(図1)。図は時間当たりの付加価値を示したものであり(Industrirådet[2016] s.18)、図中インターネット事業を展開する通信産業は2003年を境にして他産業の付加価値の伸びを圧倒している。

こうしたインターネット事業の急成長は、スウェーデン産業にインターネット関連技術への注目を急速に引き起こすととともに、その技術への対応を推し進める動機となった。スウェーデンでは、インターネット技術によって引き起こされた動きは「デジタル化」「スマート工場」と呼ばれ、企業と産業成長に欠かせないものとなっている。

図1:スウェーデンの産業部門別の成長率

図中グラフの凡例は、上から製造業、食品、通信、機械、輸送機械。

資料:Den Partsgemensamma Arbetsgruppen ”Konkurrenskraft På Förötagsnivå”, KONKURRENSKRAFT PÅ FÖRETAGSNIVÅ- Svensk Produktion Och FOU Jämfört med Motsvarande Verksamheter i Andra Länder

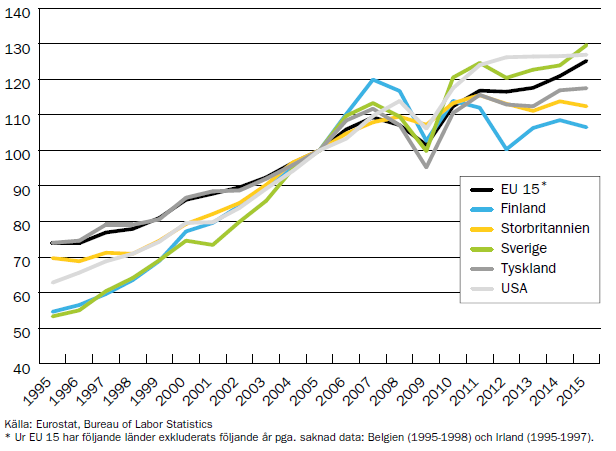

ではスウェーデンの国際競争力の状況はどのような位置にあるのだろうか。図2を見よう。図はヨーロッパ各国とスウェーデンの国際競争力を比較したもので、スウェーデンの位置はEU15カ国をしのいでおり、けっして低くはない(Industrirådet[2016] s.21)。

図2:スウェーデンの国際競争力比較

図中グラフの凡例は、上からEU15カ国、フィンランド、イギリス、スウェーデン、ドイツ、アメリカ。資料出所は図1と同じ。

今日大きな社会構造の変化要因となっているインダストリー4.0、デジタル化は、以下でも明らかにするようにスウェーデン経済と社会に大きな変化を要請している。労使関係においてもスウェーデンを代表する金属労組IF Metallはインダストリー4.0の導入を積極的に受けとめ、これまで築いてきた労使の協力と積極的労働市場政策を巧みに利用して対処を図っているように見える。もちろん、その対応は十分とはいえない。だが、スウェーデン社会のこれまでの成長の背景にある上記の仕組みをみると、今日の環境の下で、これまでのものとの「継続」と新たな対応としての「転換」を図っているというのが現状であろう。

現在、スウェーデンでのインダストリー4.0の広がりは、「デジタル化」をキーワードにして、新たな成長への契機と捉えられ、デジタル化は実際にいくつかの注目される事例を生み出している。また、デジタル化の進展は、スウェーデンの仕事にとっても新たな変化を生み出す要因となっており、日本と同じくインダストリー4.0、デジタル化によって多くの仕事が消滅していくといわれ消滅もアメリカと並ぶ水準になると予測されており(SSF[2014]ss.6-7)、インダストリー4.0が引き起こすデジタル化の影響については予断が許されない状況にある。

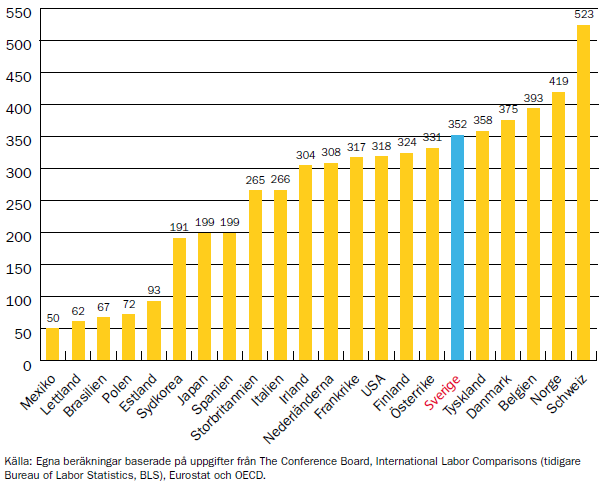

最後に時間当たり労働コストの統計を掲げておく(図3:Industrirådet[2016] s.86)。図は主要国の労働コストをスウェーデン通貨であるクローナで比較している。

図3:労働コストの国際競争力比較 (単位:SEK)

資料出所は図1と同じ。比較単位はスウェーデン・クローナ。

グラフから日本よりも圧倒的に高コストであることが分かるとともに、スウェーデンがこうした高コスト体質を維持しながらも成長を遂げる方策を今日探っていることを理解することができよう。

Ⅱ 現地調査:課題設定

本調査では、調査課題として、以下の3点を設定した。

①スウェーデンにおけるインダストリー4.0の展開状況の確認

②インダストリー4.0の社会的影響、インパクトの把握

③スウェーデンのインダストリー4.0に対する対応

以上の調査課題の設定に当たっては、現在のスウェーデンでの雇用・仕事とインダストリー4.0の状況把握を行い、つぎにインダストリー4.0のスウェーデン社会への導入状況とスウェーデン社会の受けとめの特徴を明らかにする。そして今後、スウェーデンがどのようにインダストリー4.0の成果を活かしていくのか、その対応関係も含め検討することにした。そのため現地調査を行い、調査ではスウェーデンを代表する大手企業、調査機関を訪問してヒアリングを行った。

Ⅲ 現地調査:インダストリー4.0の展開状況とスウェーデンでの対応

本調査ではスカニア (セーデルタリエ本社工場)、ボルボトラック(ヨーテボリ本社工場)、IF Metall(スウェーデン金属労組 )、ホワイトカラー組合であるのUNIONEN(スウェーデン事務職労働組合) などを訪問した。以下に、概要を記す。

調査1 スカニア:セーデルタリエ本社工場

スウェーデンにおけるデジタル化への対応の1つとしてスカニアの事例があげられる。スカニアでは5Gを取り入れIoTを促進している。スカニアはスウェーデンを代表する商用車(バス・トラック)の完成車メーカーであり、2000年来TPSを骨格とするリーン生産方式を先進的に日本から導入してきており、スウェーデンを代表するリーン生産のモデル企業となっている。

スカニアでのインダストリー4.0の導入

スカニアのセーデルタリエ本社工場内に設置されている「ラボ」の事例を見よう。ラボは、完成車組み付けの最終工程脇に設置され、今後スカニアが取り組んでいこうとする、デジタル技術を利用したさまざまなパイロット研究が行われている。ラボによってスカニアのスマート工場の未来像や特徴を把握できる。ラボでは実際の工場設備を利用し、インダストリー4.0の導入実験とモデルづくりが行われている。

ピッキング部門

ヒアリングでは“ピッキング”部門を事例にして説明を受けた。ピッキングとは、組み付けに使用する部品が集められている部品置き場から必要な部品を、組み付け順にラインの部品箱へと拾い出す作業を指す。オペレーターは部品が置かれている箱から、必要な部品を拾い出し、組み付けに部品にまとめていく作業を行う。具体的には、「コの字型ライン」が設定されており、部品は8カ所(ステーション)、左右4つごとに置かれている。オペレーターは手押しローリーで8カ所のステーションでそれぞれ決められた部品を、決まった数だけ、自分のローリーに入れるというものである。オペレーター側のローリーを見ると4つの箱が置かれており、8つのステーションで拾い出した部品を振り分けて、ローリーの4つの箱の中に入れていく。

この作業の難しさは次の点にある。オペレーターの作業は、指示の通りに8カ所に置かれている部品を、ローリーの部品箱へと入れることである。この過程では、指示と異なった部品を部品箱へ入れることは作業上のミスとなる。そのためオペレーターは、部品が指示通りの正しい部品かどうか認識し、次に数量を認識し、次に入れるべき自分の側の箱が正しいかどうか認識しなければならない。つまり作業自体は一見簡単なのだが、オペレーターにとっては多くの確認作業が必要となっている。その確認作業の過程に間違いがあれば、作業は正しく完了しない。 そのためチェック機能が重要となる作業である。

例えば、8カ所のステーションに設置された部品から、1から8の順序通りではなく、必要なステーションの部品だけをローリーの箱に入れるとしよう。するとステーションの番号の確認、ついでステーション内で部品の種類と数の確認が必要となるわけだが、チェックが煩雑で誤品混入が発生しやすい。そこで、作業順序、部品数のチェックを、センサーを利用して行うこととした。その結果、オペレーターが間違った部品を取り上げた場合、センサーでオペレーターに知らせる。また間違ってローリーに入れてしまった場合も、センサーが反応し、拾い上げるべき部品の数を指示するようシステムが構築されている。

現場でのヒアリングを踏まえると、つぎの点が指摘できよう。スカニアのケースで最も注目したい点は、オペレーターの認知能力についての理解とその利用がデジタル化の先端技術を利用して、作業改善が行われているという点である。 開発された作業用の眼鏡を着用してみると、網膜に写り出す映像の大きさや色が注意深く設定され、よりスムーズに作業が進むように工夫されていた。メガネを利用した理由は、作業者が自由に両手を使いながら作業を進めることで、部品の取り上げにおいてストレスを減らすことであったという。また作業性の点だけではなく、作業のミスを削減するためにも視点の移動を減らすことが重要であったと考えられる。眼鏡以外にも音での作業指示なども検討された。実際にはオペレーターの個々のローリーに小型タブレットを搭載した案が採用された。

これまでの検討では、組み付け作業の中でどの分野にデジタル化を導入するのか、この取捨選択が難しいという。それは組み付け部分におけるオペレーターの作業内容が、オペレーターの教育や作業集団の中の組織環境によって左右される。そのためデジタル化の投入領域は、広くオペレーターの作業にとってプラスになる領域となることが望ましい。そこで標準作業の遂行の基本を支える領域に集中してデジタル化を進めることが検討されているが、オペレーター個々のバラツキもあり、デジタル化には時間がかかる。

上記のライン上での作業のデジタル化と同時に、オペレーターの作業を補助する領域でのデジタル化の進展も重要となっている。例えば、オペレーター側の備えているカメラとセンサー機能を向上させ、どのような形状の部品でも正しく認識できるようにさせることが重視されている。実際にトラックの組み立てに用いられる部品が多様化し、その形状はカメラの設置された視角によって、センサーの認知力が落ちてしまい、間違った部品がピッキングされるケースが起こってしまう。 オペレーターに正しい情報を与えるためにも、カメラとセンサーという補助的ツールの向上は欠かせない領域となっている。ラボではこうした補助設備の開発のデータ収集、測定についても独自に取り組んでいる。

以上、スカニアにおけるインダストリー4.0、デジタル化の利用についてみてきた。最も印象的であった点は、人間の認知能力の領域とデジタル化の成果をどのように組み合わせ、作業上でのミスを減らし、より効率的な作業を実現するのか、デジタル化の利用が人間の認知と感情とも結びついて、利用方法が模索されていることである。同時にスカニアで特徴的なのは、デジタル化の利用領域が日々の作業の「現場」で生じたことを元にして、丹念に検討されて課題が設定されていることである。

担当者となっていた人物は、エンジニアとしても長い経験を持つが、 このエンジニアの視点はオペレーターの視点と多くの点で重なっている。そのため、オペレーターが日常の作業の上で感じている不具合や不満を正確に捉えながら、それをデジタル化された技術によってどのように解決するのか、「現場」の視点から問題点をデジタル化につなげると言う役割を自覚的に負っている。大手企業では、インダストリー4.0は“イノベーション”の一環として取り組まれることが多く、いわゆる「大もの」を使った大規模な改革となることが多い。スカニアでは「現場」を重視し、インダストリー4.0の成果とリーン生産のプラス面を活かす取り組みが行われている。

調査2 ボルボトラック:ヨーテボリ本社工場

ボルボトラックは、スウェーデンを代表する商用車メーカーであり、18以上のタイプ別トラックを製造しており、以前は日本でもUDトラックを傘下に置いていた。スウェーデン・ヨーテボリにある本社を中心に、それぞれの地域での経営政策と製品コンセプトのビジョンの摺り合わせを行い、各地域での生産システムコンセプトが設定され、それぞれの地域に適合した生産コンセプトにそって製品導入が行われる。製品開発からデリバリーでのネットワークが形成されており、日本をはじめフランス、アメリカの工場を全て本社が総括している。

ボルボの場合、グループの事業展開としては、トラック以外の製造品、例えばバス、船舶、建設機械などの各分野に分かれている。各部門はそれぞれの分野で競争相手を抱えており、各分野は異なった競争条件にある。ボルボトラックでいえば、スウェーデンの商用車メーカーであるスカニアが存在し、同じ商用車メーカーとして競争を繰り広げている。だが、スカニアの場合、モジュラーシステムと呼ばれる製品領域をモジュールに分け絞り込んだ製品構成を取ることでトラック事業を展開している。

そこでこれまでは部門ごとにそれぞれ独自の展開を遂げてきたボルボが、インダストリー4.0の技術的展開を、多角的な事業展開を遂げてきた企業組織に対し、どのような適正やメリットを見出しているのか、インダストリー4.0と事業展開の可能性を探るために組織ネットワークの議論を中心に据えた。

2012年からインダストリー4.0を模索

ボルボでのインダストリー4.0の開始は、実際には2012年から始まり、現在なお進行中である。2012年、ドイツでの経験を利用することを組織として承認し、調査部門を立ち上げインダストリー4.0の成果を取り入れ始めた。2014年、 イノベーションを通じたフィードバックシステムを構築することが大きな課題として注目されるようになった。2015年にはトップマネジメントとして、インダストリー4.0が備えている情報収集力の必要性が組織的に承認された。

このようなインダストリー4.0の導入状況の下、トラック事業におけるIT利用、もしくは新しい技術的な変化の取り込みが開始された。基本的には製品の量的、品質上で生じる様々な問題や課題の解決のためにインダストリー4.0が備えている情報の共通化を基礎に問題解決体制の組織化の構築が図られた。分かりやすい例としてコスト削減、品質管理の達成度、直行率の向上、改善などは、ローカルの条件を考慮しながら、中央に位置する本社が、基本戦略を策定し確定されていく。これまでも生産コンセプトなどについては、多くのプロジェクトによって様々試されてきた。パイロット導入によるモデル工場が作られ、最近ではIT始め様々な技術的な開拓が試されている。

インダストリー4.0を導入し何をするのか:共通コンセプトと共通言語の不在

ではボルボでは調査時点で、どこまで各部門を超えた情報収集が進み、ボルボグループ全体と各事業部門、企業組織内でインダストリー4.0を利用した情報形成の展開が進んでいるのか。この答えは不明、または現在の時点では、明確な展開成果がない、という状況であろうか。インダストリー4.0を情報収集のツールとして理解したとしも、どのような情報を収集し、どのようにそうした情報を利用するのか。こうした利用の程度は利用者側の利用コンセプトや利用方法に大きく依存している。ヒアリングの印象では、情報利用者側のインダストリー4.0の導入によって、どのような情報構築がなされるのか、今後の展開が必要であった。

情報の定義=デフィニッションと標準化

では何が、こうしたインダストリー4.0の展開の障害となっているのか。インタビューの中で、定義definition、標準化standardizationを進めることが課題である、ということが指摘された。工場間での共通言語が不備=デジタル化を進めるための共通コンセプトが未確立な状況である。インタビューを通じて分かってくることは、同じ企業グループの工場においてさえ、現実の状況は、各生産単位で用いられる情報伝達上での、共通言語が成り立っていない状況がある。

ヒアリング対応者(開発エンジニア)は、ボルボグループ全体の領域を通じて、まだ統一した事業コンセプトなどは策定されていないが、何らかの形でインダストリー4.0の成果を活かしたいと答え、インダストリー4.0の利用を通じて、世界に展開した事業を統括していく、地域的バラツキをなくす統一化への手法としてインダストリー4.0が利用されるべきという考えを持っていることが理解できた。

インダストリー4.0を進める上で、こうした各職場において用いられる用語、言葉の不統一の存在が大きな障害となっており、そのためこうした用語、言語不統一の状況の解決に向けてインダストリー4.0が用いられようとしている。職場、事業部門間での情報交換、コミュニケーションの標準化の促進が、実際には最も現実的なインダストリー4.0導入の動機になっている可能性が高い。

スウェーデン以外のこれまでの調査によっても、例えば、ある企業が他企業と合併した場合、それぞれの企業で用いていた生産職場における言語の意味合いの違い、定義に違いがあり、それらの統合に2年間と言う時間を要した、とを聞いたことがある。この背景には、それぞれの企業、部門、職場が歴史的に形成してきた、その現場組成した言語が存在し、適合した言語となって、利用されているという当然の事実である。

ボルボの調査を通じて、インダストリー4.0が推し進める情報ネットワークの形成とそのために必要とされる共通言語化の促進は、極めて重要な事実だと思われる。なぜなら 一般的には近代産業においては、高度な標準化された生産方法や生産体制が敷かれているものと想定されている。もちろんこうした状況の下では使用される生産方法、生産設備が確定されており、現実に生産されるのだから、そこまでに至る過程自体が標準化されていると想定することは決して無理なことではない。しかし、現実には情報ネットワーク形成のための標準化への取り組みは、組織内外での共通言語化を求めるため簡単に達成できる課題でないことがボルボのヒアリングから分かってくる。

例えば、工場内における部門間でさえ、そこでの情報のやりとりにおける共通の言語は、そのおそらく詳細の部分においては共通化が図られておらず、コミュニケーションにおいて様々な取り間違え、相互での誤解が生じているようである。このような情報環境の共通化構造の形成過程で発見されるディスコミュニケーションの状況を、インタビューをした責任者らは、共通に指摘しており、「共通の言語化の問題」「共通言語不在の問題」が、実は様々な分野でインダストリー4.0の展開の妨げの背景に潜んでいることを示唆している。

事例3 IF Metall(スウェーデン金属労働組合)

調査ではIF Metall(以下「メタル」という)のインダストリー4.0についての評価、対応を中心にヒアリングを行った。インダストリー4.0に対し輸出産業の中心に位置する製造業を組織する労働組合がどのような見解をもち、どのような対応を行ってきたか。今後の展開などについてヒアリングを行った。

メタルのインダストリー4.0に対する対応として特徴的なのは、インダストリー4.0をスウェーデン製造業の変化点として理解し、積極的な対応を行う姿勢を強く打ち出している点である。すわわち、インダストリー4.0の導入により本調査の対象となったスカニアや以下で紹介する中小企業のイノベーション促進組織であるリフテットにおいて、メタルはこれら事業に積極的に関与し、リフテット事業についてはその企画から運営までを担ってきた。こうした技術変化に対する労働組合の積極的な受容の姿勢と立ち位置を、どのように受けとめたらよいのか、調査開始の時点から大きな興味があった。

ヒアリングでは次の点が明らかになった。まず、スウェーデンでは経営側の技術条件の変更などについては労働組合側と事前に、そして新技術の導入以降も労使の共通の理解の下で運営が進められる。そのため、技術導入による変化自体、労働組合側にとってまったく理解できない状況は生じていない。こうした背景には共同決定法(1976年 om medbestämmande i arbetslivet)によって労使のコミュニケーションによる相互理解形成のルートが事実上“制度的に”整備されていることがある。

つぎに、労働組合の技術変化に対する対応についてである。言うまでもないことであるが、技術的な変化は雇用と仕事内容の点でさまざまな変化と変更を生み出さざるを得ない。そこでこれまでスウェーデンでも技術変化と労働組合の対応についてはさまざま議論がなされてきた。今回のインダストリー4.0についてはメタルでは製造職場での技術変化、技術変化に伴う労働力の対応関係から議論がなされ、労働市場の組み替えと再編が進むということが強く認識された。そのためスウェーデン全体の労働市場政策という視点を踏まえ対応策が検討された。その対応政策としては、本論まとめの部分で詳しく触れるが、具体的には“機能的労働”(fungerandearbete)というコンセプトを打ち出している。同政策で注目すべきは、労働力の高度化を基本とした労働力再編のための教育投資の重要性が強調されていることである。とりわけインダストリー4.0の到来に伴う労働側のスキルの確保とスキル育成について戦略的な取り組みを進めることが必要であるとしている。

スウェーデンの歴史的展開を踏まえ、ヒアリングでは、スウェーデンの労働政策の流れと今回のインダストリー4.0への対応関係について見解を訪ねた。そこで示されたのはレーン・メイドナーモデルと呼ばれる1950年代に登場した労働市場政策の存在と現在への継続性の重要性であった。レーン・メイドナーモデルについては本論冒頭でも簡単にその特徴について触れたが、スウェーデン経済が景気変動に伴う産業構造の変化に対して、労働市場側からは積極的労働市場政策を採用することで、労働力の社会的移動を戦略的に行うことが、モデルの基本的ねらいとなっている。指摘すべきは現在のインダストリー4.0が引き起こす技術的社会的変化の広がりの過程で、スウェーデンではその変化に対してこれまで歴史的にも成功を収めた対応手法を利用して、成功裏に変化に対応することが基本とされていることである。レーン・メイドナーモデルはスウェーデン経済成長を労働組合側から提案し、政策的に対応したものであった。労働力の流動化と、さらに労働力の質的高度化を教育投資によって生み出し、労働力再配置を遂げようとする教育投資政策の性格を備えている。現在のLLLと呼ばれるLife Long Learning(生涯教育)や人的資源のサステナビリティを実現していく上でも再評価が必要な政策であり、必要な政策視点である。

さらにメタルでは産業構造の再編によって生み出される失業状況についての積極的な対応をおこなっている。その方向は2つの領域と考えられる。一つは従来の失業発生への対応として用いられてきた政策対応である労働市場庁の下に(TSL:jobb - om Trygghetsfonden)の政策への支援を民間部門からも対応する。そのためにTRR(Trgghetsrådet)への支援をスキル強化の一環として位置づけ労働者の再教育とスキル向上の点からも支援強化する方向を打ち出している(IF Metall[2015]A)。

さらにメタルの活動として紹介すべきはリフテットと呼ばれる中小企業支援プロジェクトの存在である。リフテットは2007年、スウェーデンの産業基盤として重要な中小企業が東ヨーロッパへと移動し始めた時期に雇用確保と、スウェーデンでの国内経済の維持活性化のために提案されたプロジェクトであった。リフテットはリーン生産の普及を目指した企業改革プログラムを基礎に「リフト」(跳躍)に挑戦し、毎年200人以上の受講者を輩出している。リフテットは、中小企業活性化という困難な課題に立ち向かっている画期的なプロジェクトとして成功を納めてきた。リフテットの特徴としては、次の点が指摘できる。第一に、企業内育成機能を重視し成長を引き出すプログラム運営となっている。リフテットはプログラムを導入し、プログラムの遂行サポートにより企業自らが内部変化によって成長を生み出す点である。

このような中小企業支援プロジェクトは、インダストリー4.0と産業再編への労働組合の対応として特徴がある。こうした労働組合が主導する中小企業へのサポート政策は、これまでの労働組合の政策領域としてはきわめて斬新でスウェーデンの競争力政策としても戦略的にも重要な政策提案となっている。なおリフテットはスウェーデンの国の研究調査機関であるRISE(ヨーテボリ)からの支援も得ており、スウェーデンとの共同型プロジェクトとしての性格と労働組合が支援するソーシャルファンドプロジェクトとしての性格も備えている。

こうしたメタルの活動はインダストリー4.0の到来により、スウェーデンは“新たな工業化“を迎えるとし、スウェーデンの新しい工業化への対応が必要という視点から展開されているものである。メタルはデジタル化への対応として次の10のステップを示している。すなわち、①教育システムを再編の出発点として位置づけ、②企業のニーズを踏まえ、労使をパートナーとして関係強化を図る。③世代間にあるクラックの補修につとめ、世代間コミュニケーションの強化を図る、④業界ごとでの専門能力開発とキャリアパスの設定、⑤教育システムの再編、⑥専門職の成長と専門学校の拡大、⑦企業の能力開発と組織的実践の向上、⑧専門的スキルの検証とスキル開発、⑨積極的労働市場政策の強化、⑩TSLおよび TRRの強化、である(IF Metall[2017 B])。

メタルがインダストリー4.0という大きな技術構造の変化に向け、雇用を確保しつつ、労働スキルの向上を図るために労働者、とりわけ若年労働力に対して、教育投資を中心にサポート政策を展開していることをすすめるとしている点に、大きな特徴があるということができよう。

事例4 UNIONEN(スウェーデン事務職労働組合)

スウェーデンのホワイトカラー労働者を組織するUNIONEN(以下「ユニオネン」という)では、インダストリー4.0への対応で積極的に雇用確保と雇用転換に伴う再配置への対応体制の整備に努めてきた。その背景にはこの間、スウェーデン企業の投資がデジタル化に伴い雇用転換が進んできているが、とくに女性労働力の参加率が80%と高く、労働力供給においての女性の位置と女性労働者のキャリアの形成が重要になってきている。ヒアリングでは「インダストリー4.0の影響がユニオネンでは女性のキャリア向上にとってプラスに働く」と指摘した。

ユニオネンがサポートしているTRRを利用しての労働力再雇用に向けての体制整備については、仕事内容の変化が急速に進んでいるがその変化は新たな開発などを担える高度な知識を必要とする領域での雇用と、スキルが陳腐化し技術システムの自動化によって機械化が生み出す仕事の喪失の2つの方向で転換が進んできている。そのため対応としては、一方では高度な技術や知識が必要な労働力となるための教育と他方では今後の技術変化に対応できるミニマムの技術的スキルや知識を身につけさせるという2つの対応が必要となっているという。

従来の失業対応としてのTSLは、歴史的にはブルーカラーを対象としてきた経過があり、ホワイトカラー職についての対応はTRRになって大きく改善することができた。今後の技術変化を想定すれば、ジョブ転換についてはブルーとホワイト職の両領域が複合ずる変化を想定すべきであり、TSLの対応と連動したTRRの対応が必要と考えるべきという。そのためにもTRRの教育、スキル育成の役割は重要となり、今後教育投資がいっそう重要性を増すと指摘する。

Ⅳ スウェーデンでのインダストリー4.0が生み出す社会的経済的インパクト

スウェーデンでのインダストリー4.0については「デジタル化」をキーワードにして、議論が進んできたことを指摘してきた。そこで以下では、現在のスウェーデンのデジタル化の対応がどのように進み、どのような問題が指摘されているのか。インダストリー4.0を新たな成長への契機と捉えながら、デジタル化が生み出すインパクトについていかに対処するのかを明らかにするため、①スウェーデン国会のリポート、②戦略立案機関、③地方自治体のリポートを元に明らかにしていく。

A: スウェーデン国会リポート「デジタル時代の未来の労働市場と労働生活」

Riksdag: “Framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i den digitala eran”, 2017(以下表記は「国会レポート」とする)。

B: 「この先20年で自動化される仕事:スウェーデンの挑戦」

SSF: “Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaninga för Sverige”, 2014 SSF(Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF:The Swedish Foundation for Strategic Research:「スウェーデン戦略研究財団」)。SSFはスウェーデンの競争力を高めるために、自然科学、工学、そして医学分野に対する支援を実施するために1994年にストックホルムに設立された公的機関」(https://www.jst.go.jp/pr/info/info596/index.html![]() )。

)。

C: 「自動化される労働:コミューンの可能性と挑戦」

SKL: Automatisering av arbete: Möjligheter och utmanigar för kommuner, Landdting och regioner, 2018 (SKL:スウェーデン・コミューン・ランス. ティング連合会)。

以下要点を示す(まとめは田村)。

A: 「国会レポート」

①ITによって進むデジタル化は仕事の内容を変化させると同時に新たな仕事を生み出す。例えばITスペシャリストと呼ばれる仕事が増加している。今回のインダストリー4.0はさらに大きな影響が予測され、自動化の中でルーチン化されている仕事は消えていくことが予測される。労働市場への影響も避けがたい(Riksdag [2017]ss.2-3)。

②デジタル化の進行による仕事の変化と求められる労働市場の改革が必要であり、デジタル化の進展が仕事の内容を変化させ、同時に現在の職種を減少させる。国会レポートは、一般にはスキルが高くない領域にデジタル化が集中し、デジタル化の進行により、低スキルのジョブでは所得が低くなっている。国会レポートは、仕事の中でデジタルスキルに対応できるグループと、デジタルスキルに対応できないグループの間で格差を生み出すと予測する。スウェーデンでは、輸出産業として製造業の役割が大きく、今後製造業ではロボットの導入によりオートメーション化とデジタル化によって、最低賃金が上昇すればロボット導入が進んでいくことになると見る(Riksdag [2017]s.6)。

③2012年に設置された「デジタル委員会」(SOU 2015: 91)が戦略的な視点として提起した5つの戦略的課題:①デジタル化に対応する組織構築、②デジタル化に対する戦略構築、③デジタル化に対するリーダーシップの確立、④デジタル化に向けてのスキルの形成、⑤デジタル社会での福祉確保と成長の確保、を示している(Riksdag [2017]s.4)。

④デジタル化の進展によって、インターネットなどに関連する仕事を担う人材が増加する。例えばコンピュータの専門職種の人材が必要であり、今後高度な教育人材の重要性を高める(RIskdag [2007]ss.7-8)。対策として「国会レポート」は、今後「仕事の転換は避けられず、状況に適合した教育が大きな役割を担う」として、教育投資の役割を重視するよう提言し、インダストリー4.0、デジタル化の進展は、教育投資を拡充することで対応し、教育投資は戦略上重要性高めるべきであると主張する(Riksdag [2017]ss.9-10)。高まる教育投資の担い手としてはLO(ブルーカラー労働組合)とユニネオン(ホワイト労働職種労働組合)の役割に期待を示す。

⑤デジタル化により多くの職場がフレキシブルに組織されることが可能になる。例えばバーチャルオフィスが仕事と個人生活の壁を低くしていく。現実に多くの仕事がコンピュータで行われるとともにスマートフォンも普及している。デジタル化による仕事の変化は日常の生活領域にも及んでいく。現在、デジタル化と職場の労働環境の変化についての検討が行われておらず、今後、新たな環境に対応する法的対策も必要である(Riksdag [2017]s.14)。

B: 「この先20年で自動化される仕事:スウェーデンの挑戦」

①アメリカでの研究から、アメリカでは700の仕事分類のうち46%がデジタル化とロボットに置き換えられるとことを示す(SSF[2014]ss.6-7)。これに対して、スウェーデンで同様の基準を用いて比較すると53%となり、転換率はアメリカよりも高いと予測する。これは現在の雇用者数である470万人のうち249万人が影響を受けることになる。新しいテクノロジーが危険にさらされている職種間の賃金や雇用については大きなプレッシャーを与えうる。とりわけ、サービス系の職種での影響予測では2016年までに30%から最高50%の職種が影響を受けると予測していた。なかでも営業系、小売りなどサービス系での影響が大きいと推測されている。

C: 「自動化される労働:コミューンの可能性と挑戦」

①高齢化の進行をみると、自治体の80%以上で2017年から2027年にかけて44%増加するのに対し、就学人口は11%しか伸びない。このギャップが就労人口上では問題となる。2017年から2027年の10年間で30万人の退職者が見込まれ、スキルの移転が必要になっており、対応が求められる。若年層は仕事の方法としてITを利用した技術環境のもとで成長してきているため、デジタル環境を整えることができなければ、若年労働者のキャリア上の選択を確保し得ない。年々労働力人口が減少していく。これまでの雇用増加率が変化しなければ、他の産業部門と比べて地方自治体の労働力の雇用の伸びは0.5%と予測されており、必要な労働力を確保できずサービスの低下を招く。仕事のやり方と作業組織上での見直しが必要になる。AIなどを利用することで、従来の仕事のスキル、仕事の質を維持することが必要である(SKL [2018]s.5)。

②デジタル化の進行により、自治体での主要なコアの職種もオートメーションの影響を受ける可能性が高く、この影響は所得にも現れざるを得ないとして、デジタル化とオートメーションによる所得低下が危惧されている(SKL[2018]s.7)。

③デジタル化への対処として以下の6つの問題を指摘している。1.オペレーション上での対応力と政策立案上でのリーダーシップ、2.職種職務の移動と労働市場の急速な変化、3.データのセキュリティ確保と個人利用の相互関係、4.小数の技術独占型企業によるコンピュータとビジネスの独占、5.未完成のAI適用によるリスク、6.データの悪用に対するリスクとセキュリティ確保、である(SKL[2018]s.23)。

以上のように、スウェーデンではデジタル化については、経済、社会、個人の生活全般に影響を及ぼす要因として捉えられ、その対策も徐々に進みつつある。「国会レポート」では、対策を国レベルでの方策と、各企業や組織での対策に分け、労働全体への影響を積極的に受けとめている姿勢が印象的である。各文書に共通する点は、教育投資によって変化を吸収し、今後の成長へと結びつけようとする視点の共有である。また、紹介したSKL (文書C)では、仕事の確保が社会福祉の基礎であることが強調されている。「国会レポート」でも対策として「4 デジタル化に向けてのスキルの形成 デジタル社会での福祉確保と成長の確保」との指摘があり、福祉政策と成長の共存というスウェーデンの基本的姿勢が示されている。

Ⅴ 検討

ではスウェーデンでの調査と議論を踏まえ、日本との比較で考える場合、何が検討すべき課題となるのだろうか。

労働力再配置

インダストリー4.0の影響はスウェーデンでの仕事をめぐる環境を確実に変える要因として働いていることは、上述したスウェーデンの国会リポートはじめ多くの調査機関のリポートが見解を等しくしている。これらリポートで共通に指摘されている点は何か。それはこれからのデジタル化の進行により、必至となる技術環境の変化によって引き起こされる労働力の移動への対応とデジタル化が必要とする労働力の質的転換に対する危機感である。おそらくリポートBとCで指摘されているデジタル化によって生じる仕事や職の減少、または現在の労働や仕事が機械などの自動化によって置き換わっていくことは避けられまい。

だが、ではどのようにそうした変化に対処するのか。まず、職場でのデジタル化の進展によって生じた変化に対応できない労働力に対する対応と支援はどのように進めるのか。また、労働力不足が不可避の下でデジタル化への不適合によって生じかねないサービス低下にどのように対応するのか。いずれにせよ、デジタル化への対応を労働力の適応という視点で見ると、量的、質的両面からの労働力再配置はデジタル化への適応と産業転換上でも取り組むべき問題となってこよう。

スウェーデンに特徴的な点は、経営側の一方的な取り組みによって対応を進めるのではなく、労働組合がデジタル化を積極的な変化要因として受けとめていく方向を政策的にも実現させている点である。とくにデジタル化によって生じる問題点や課題を政策的にも解決するため、新たな労働市場のコンセプトを提示するなど積極的な姿勢が特徴的である(メタルの提起する労働市場コンセプトについては「まとめ」で扱う)。

従来の知的蓄積との結合

スカニアの事例を踏まえると、スウェーデンでのインダストリー4.0への取り組みには、スウェーデンで積み重ねられてきた、社会技術システム理論の成果である技術と人間行動の調和的機能性、またはエルゴノミクス(人間工学)と人間を中心においた技術(Human-Centered Technology)に立った技術利用との関係に光を当てている。人間の認知領域との結合が検討され、仕事における負荷の軽減、より魅力ある仕事の実現、より人間力を活かす視点をとり入れながら取り組みが進んでいる。そこにはスウェーデンでの社会技術システム理論の職務再設計の経験が先端技術と結びついて活かされている。

技術的変化に対してどのような対応策を選択するかは先端技術の取り込み過程でもあり、スウェーデンではこれまでの雇用環境や労働条件などを踏まえて、これまで積み重ねられてきた労使間での協約や法的環境を踏まえ、新技術の利用を積極的に推し進める方向を採用していると考えられる。

レーン・メイドナーモデルの意義と競争力構築競争

そこで、国や社会経済を包括する国モデルとしてスウェーデンを眺めてみたい。この場合、インダストリー4.0が新たな通信ネットワークを利用して経済社会にインパクトを与えることから、国として、インダストリー4.0を利用し、どのように中核を担う各産業の競争力の維持向上を総合的に図っていくのか。そしてどのようなビジョンの下で対策、方法が採用可能なのか、検討が必要となる。

そこで、スウェーデンの歴史的な成果としてのレーン・メイドナーモデルの存在と経験に注目したい。レーン・メイドナーモデルの大きな特徴は、労働力の流動性、移動性を高めることで産業の再編に対応していくということである。周知のようにレーン・メイドナーモデルは1970年以降、高い賃金水準に対して社会的な対応ができなくなり、モデルとしての有効性を失ったと考えられている。だが、モデルの中心を成している再教育による再雇用機会の創出という考え方は、決して時代遅れではなく、現在の技術的な変化に対しても有効な手法として再評価が必要だと考えられる。

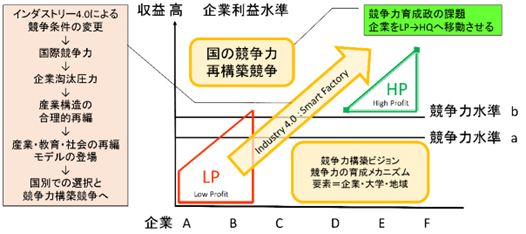

図4を見よう。図はレーン・メイドナーモデルである。説明すると縦軸は収益性を示し、横軸は左から右へと企業AからFがあり、右へ移動すると収益が上がっていることを示している。さて、図中の領域LPは低収益、HPは高収益領域を示す。レーン・メイドナーモデルは企業収益がLPにある企業は企業競争力の圧力により賃金を支払われないため退場は免れないとして、事実上HPが残っていくという企業淘汰を示した。だが、モデルでは、こうしたLP領域の企業に利用されていた労働力は、国の援助によって再教育され、産業転換を切り抜けているHP領域の企業へと再雇用されることを想定した。こうした低収益領域にあった労働力を高収益領域へと移動させる労働力政策を「積極的労働政策」と呼び、スウェーデンでは同国労働政策の基本的機能としてこの積極的労働政策を政策的に取り入れた。こうした政策体制の下に労働市場庁の下にTSLが組織され今日ではTRRへと展開を遂げている。

図4:レーン・メイドナーモデルから見た「企業移動」モデル

メイドナー[1984] p.36をもとに作図。

本論Ⅳで紹介した報告書の結論は、そのほとんどが教育の役割に注目しており、教育機能に力をいれるべきと説いている。今日インダストリー4.0という新たな技術環境の下で、レーン・メイドナーモデルの意図していた労働力移動を一歩進めて、教育的機能をより重視することで、知的環境の変化に挑む積極的な構造転換モデルとし再考されるべきであると考えられる。今日でも、再教育→再配置、再雇用という視点は有効な視点であり、今日の観点からも労働力の移動政策は、インダストリー4.0を産業の再構築の機会として利用し対応が求められているのであり、国レベル、民間レベルでデジタル化に対応する労働力の確保と育成を進める、スウェーデン企業の競争力育成と向上にとって欠かせない労働力の確保が可能になると考えられる。

こうした本来、同モデルが前提としていた、“競争力を維持できない企業”の存廃に際しての「労働力移動」という考え方から一歩進んで、「企業移動」のモデルへと移動の対象を変更して検討することも有効である(図4)。「企業移動」とは、どのように競争力の劣った企業の競争力を育成し再生させるのか、積極的産業政策としても検討するということである。現在のドイツ、アメリカ、日本各国のインダストリー4.0をめぐるモデル競争も、こうした積極的産業政策モデルの競争力構築競争という色彩を帯びている。この点では、我が国のインダストリー4.0の到来を念頭においた産学連携を利用した検討も、モデル構築の一環だと考えられる(経産省「新産業構造ビジョン」[2017])。

Ⅵ まとめにかえて

以上、スウェーデンで実施した現地調査について概要を報告した。今回の調査で判明した事柄のなかで、とりわけ印象的であったのは、スウェーデンの労働力育成への国レベルでの関心の高さと対応への積極性である。

なかでもメタルの政策的対応については注目すべき点が多い。言うまでもなくメタルはスウェーデンの主力輸出産業を代表する労働組合であることから、インダストリー4.0によって産業構造の転換は避けられず、必要な知識と情報の確保が競争力にとって不可欠であるという認識がある(IF Metall[2017 A]s.85)。そこでメタルは今日“機能労働”というコンセプトを打ち出し対応を政策的に進めている(IF Metall[2015 A]、IF Metall[2015 B])。以下ではまとめとしてメタルの“機能労働”についてコメントすることで本報告のまとめとしたい。

政策の名称である“Fungerande”とは「機能」を意味し、政策は機能性の高度化をめざし、各労働者が機能性の高い労働能力(スキルとほぼ同意で用いられている)を身につけることで、労働力市場の変化に対応できると想定されている。そこで必要とされるのは一貫した労働力の機能拡張を前提とした教育投資の必要性である(IF Metall[2015 B]s.11)。政策はスウェーデンにおける実際の労働力の偏在を念頭において、労働市場と労働力保持者側にミスマッチが存在し、その背景に不十分なまま放置された教育環境、教育状況があり、修正のためにはそうした現実に対応する教育投資が一連のパッケージとして必要であると、より有効な教育投資を求めている(IF Metall[2015 B]s.12)。

そして教育投資をより効果的に進めるためにも教育機関と企業での実習を取り込んだ教育プロセスの導入や、そのためのローカル次元でのより幅の広いインターンシップと現場訓練の実施などが必要であると指摘している(IFMetall[2015 B]s.15)。

同時にメタルの政策として注目すべきはValidationの重要性を指摘し、労働力の評価体系の見直しを求めている点である(IF Metall[2015 B]s.13)。Validationは労働力に対する評価を意味し、それは職務評価を含む、各職務の位置づけを整序するものであり、体系的な内容とならざるを得ない。こうした仕事・職務の評価体系の見直しをなぜメタルは求めるのか。その背景としてまずインダストリー4.0の展開により企業内、産業内で求められる仕事・職務が新たに登場してきており、こうした変化に対応するスキルについての価値評価が必要になっている。同時にそうした仕事・職務の評価については学校教育と連動した側面があり、教育機関と企業が連動して評価体系を求めていることである。また現実には、現場でのスキル向上のトレーニングへの投資の価値と労働市場の価値との連動した評価が必要とされている(IF Metall[2015 B]s.12)。また、採用機会についてもより細やかな対応が必要であるとし、採用と雇用の機会形成の拡大を求めている。

上述した評価体系の整備は、労働領域におけるコンピタンスの認定の整備を意味し、メタルは国レベルでの価値評価のための評価機構の設置を求め、今日ではindustrivalideringが国レベルの認証機関として職務内容の評価と認定を行っている。この機関の役割についての調査は残念ながら十分ではないが、同機関を通じて各企業、産業で求められるスキルの評価が行われ、その結果は大学、教育機関での教育内容にも評価が利用されると考えられる。こうした国レベルでのスキル評価の認定を進めることで、職務の格付けが社会的認証をもって行われ、職務の価値と職務の社会的評価のミスマッチをできうるかぎり縮小させ、かつインダストリー4.0が推し進めるデジタル化によって今後登場してくる新たな仕事・職務については国レベルでのコンピタンスと認証し労働市場の評価軸を新たなに築く取り組みとも考えられる。

企業での仕事と職務を産業別に整理統括し、労働力の評価を社会的に進めるスウェーデンの方向は、企業内に閉じ込められながら運用されるスキル、コンピタンスを社会的な存在へと位置づけ直す、重要な機能である。こうした企業内スキルの社会化を積極的に進めることで、はじめて企業と産業と国の教育投資連携が可能になるわけであり、メタルが求める労働力の高度化をめざす教育投資が社会的に可能になるわけである。

日本を振り返るならば、果たして、こうした企業の枠組みを超えたスキルやコンピタンスの承認体系とそれへの育成投資がどのように進んでいるのか。個人にとって必要となる教育は今日、自己啓発と呼ばれることが一般的であるが、そうした自己啓発への取り組みを企業や行政はどのようにサポートし、企業と産業の戦略や投資行動に寄与させようとしているだろうか。

現実の自動車産業での中小企業の活動を念頭におくと、中小企業が自力で競争力構築を遂げようとすれば多くの困難にぶつからざるを得ない。リフテットについても、中小企業にとって資金だけでなく知識、知恵を生む育成型支援が現実にも重要であると実感をもつ。実際に、トヨタの採用でさえ50%が中途採用となっていることからも(2019年10月8日付「日本経済新聞」)、日本企業の内部育成型競争力構築モデルの限界は明らかである。資源が限られる中小企業にはその限界はより顕著にならざるを得ない。外部連携を利用したリフテットの育成型支援、研究機関の統廃合は中小企業への支援モデルとしても有効だと考えられる。

競争力構築の議論は、「自力型競争力論」と「連携型競争力論」の2つのタイプを想定させて議論が進んできた。前者「自力型」には、個別企業の能力構築を重視する藤本隆宏(『能力構築競争』2003年)や労働者の知的熟練を重視する小池和男(小池[2005]『仕事の経済学』)が該当しほぼ従来の「日本型経営」を踏まえている。後者「連携型」には地域資源流動化に中小企業成長の可能性をみる細谷祐二(『地域の力を引き出す企業: グローバル・ニッチトップ企業が示す未来』[2017])や労働力の流動化論(今野浩一郎『正社員消滅時代の人事改革─制約社員を戦力化する仕組みづくり』[2012])などが属す。後者は企業成長にとっての社会的レベルでの資源共通化と共通利用を重視し外部連携型成長を是とする立場である。

連携関係で検討すべきは、自力型競争力形成には限界がある中小企業の競争力構築にとって、どのように社会連携型競争力構築の可能性を広げていくのか、実証的に検討すべき時期に現在日本はさしかかっている。2023年の現地調査でもリフテットが各大学との連携を利用し企業人材を育成に注力していることが把握された。特徴的な点は、リフテットを軸にした企業と大学での育成型連携支援体制が構築され、同時にリフテットの理事企業であるスカニアが中小企業でのイノベーションを支援し、さらにRISEがリフテットを組織に取り込み支援に踏み出した点である。新たな中小企業人材の育成体制が大学教育の場を利用し、大企業、研究機関で脱企業的を進められており、これらの調査からもイノベーション強国であるスウェーデンの検討は重要な示唆を与えると考えられる。

こうしたスウェーデンでの競争力強化への動きは、個人単位での労働力育成についても同じことが当てはまる。今後の日本の成長にとってその基盤となる人的資源の発掘と育成にとってどのように個人の潜在的希望を活かしつつ、企業が求める人的資源を提供するのか。労働力投資、労働者のコンピタンスの育成を企業側からそして労働力を提供する労働者側、さらには日本社会の全体的視点に立って、今後は政策が提案される必要があろう。企業経営は現実の問題に対する問題解決のみならず、将来の変化を的確に捉えることが求められる。企業の競争環境は厳しさを増しているのであり、そうした企業が求める職務とそこで利用されるコンピタンスもよりいっそう高度でかつフレキシブルな内容になってくることは想像に難くない。そうした労働力の能力構築を個人に任せる時代は早晩終わらざるをえず、個人の責任に任される能力構築と企業内教育体制は今後日本の成長にとって大きな問題となってこざるを得ない。より総合的で合理的な労働力育成と企業競争力のマッチングをどのように実現すべきかを考える上で、スウェーデンの労働市場政策の展開と今後の展開方向は日本にとって有益な情報を提供していると考えられる(本研究の一部はJSPS科研費JP21K01712の助成を受けたものです)。

プロフィール

田村 豊(たむら ゆたか) 愛知東邦大学 経営学部 国際ビジネス学科 教授・学部長・学科長(研究分野:経営管理論、生産マネジメント論、人的資源管理論)

明治大学大学院経営学研究科博士課程修了、博士(経営学)。主な研究業績として、Tamura, Y. (2025) “Characteristics of the New Production Concept in Sweden Based on the Uddevalla Plant: Cognition and Action” in Nohara & Medbo (Eds.) Technology Convergence and System Divergence: Toyota and Uddevalla, Volvo, Palgrave Macmillan.『人材ポートフォリオと経営労務監査の新たな展開―企業経営の展開とHRMの戦略化を図るために―』社労士総研、2018年9月、清晌一郎編著『日本自動車産業の海外生産・深層現調化とグローバル調達体制』(共著、担当章:「生産組織の日本的特徴とその移転可能性」)社会評論社、2017年3月、清晌一郎編著『自動車産業グローバル化の現段階と自動車部品・関連中小企業』(共著、担当章:「成長をどのように維持させるか」)社会評論社、2016年3月など。

参考文献

- 今野浩一郎[2012]『正社員消滅時代の人事改革─制約社員を戦力化する仕組みづくり』日本経済新聞出版社。

- 小池和男[2005]『仕事の経済学(第3版)』東洋経済新報社。

- 田村 豊[2015]「スウェーデン企業の生産戦略とリーン生産の広がり-Lyftetの結成と展開-」北ヨーロッパ学会『北ヨーロッパ研究』第12巻。

- 西村 純[2017]「スウェーデンにおける労働移動を通じた雇用維持 ―労使による再就職支援システムを中心に―(PDF:847KB)」(JILPT Discussion Paper 17-02 2017年3月

- 藤本隆宏[2003]『能力構築競争 日本の自動車産業はなぜ強いのか』中央公論新社 。

- 細谷祐二[2017])『地域の力を引き出す企業: グローバル・ニッチトップ企業が示す未来』筑摩書房。

- メイドナー、ルドルフ[1984]「相互調整と連帯」(下)『総評調査月報』12月号。

- 経済産業省[2017]「新産業構造ビジョン

」

」 - Edquist, Charles/Hommen, Leif edis. [2008] Small Country Innovation Systems: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe(PDF:2.30MB)

, Edward Elgar

, Edward Elgar - IFMetall[2015 A] Arbetsmarknad och kompetensförsörjning.(PDF:1.27MB)

- IFMetall[2015 B] IFMetalls färandplan for en fungerande arbetsmarknad, IFMetall

- IFMetall[2017 A] Digital industriell revolution: Med konpetens för framgång, IFMetall.

- IFMetall[2017 B] 10steg som bidragit till förändrig. IFMetall.

- Industrirådet[2016] Partsgemensamma Arbetsgruppen ”Konkurrenskraft På Förötagsnivå”, KONKURRENSKRAFT PÅ FÖRETAGSNIVÅ- Svensk Produktion Och FOU Jämfört med Motsvarande Verksamheter i Andra Länder, Industrirådet.

- Riksdag[ 2017] Framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i den digitala eran.

- SKL[2018]Automatisering av arbete: Möjligheter och utmanigar för kommuner, Landdting och regioner.

- SSF[2014] Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaninga för Sverige.

- RISE[2018]Teknik&tillväxt, No.3.

参考レート

- 1スウェーデンクローナ(SEK)=15.20円(2025年7月1日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2025年7月 フォーカス:雇用システムの各国比較調査 ―ドイツ、フランス、スウェーデン

- ドイツ企業の人的資源管理の新展開:グローバル・スタンダードと「成果主義」を超えて

- フランスにおける企業内移動の構造と実態 ―管理職層を中心に

- スウェーデン労働市場とインダストリー4.0 ―カギを握る教育投資

関連情報

- 海外労働情報 > フォーカス:掲載年月からさがす > 2025年の記事一覧 > 7月

- 海外労働情報 > フォーカス:カテゴリー別にさがす > 勤労者生活・意識、労働条件・就業環境

- 海外労働情報 > 国別労働トピック > 国別にさがす > スウェーデン

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > スウェーデン

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > スウェーデン

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > スウェーデン