ドイツにおける現在の労使紛争と団体交渉の結果

ハルトムート・ザイフェルト

ハンスベックラー財団経済社会研究所(WSI)元所長

1.はじめに

一見したところ、2023年と2024年のドイツにおける団体交渉紛争は逆説的(パラドックスのように)に見える。労働組合は長い間組合員を失い続け、その重要性は低下しているが、最近の2023年と2024年の労働争議は、目に見えて激化し、大きく対立する姿勢を見せ(Lesch, Eckle 2024)、労働組合の新たな自覚の芽生えと見ることもできる(verdi, SZ 2004a)。これが、コロナ禍後の特殊な状況やウクライナ戦争に端を発したエネルギー危機や、それに伴うインフレ(物価上昇)に起因する短期的な現象かどうかは、今後を待たなければ判断できない。

もう一つの(激化の)要因としては、「労働組合が『紛争時の組織化』という意味で、団体交渉を組合員獲得のために利用している」(Lesch 2024, 82)ことが挙げられる。それとも、本当に労働組合は継続的に強化されているのであろうか。労働組合の再活性化というにはまだ早すぎるのは間違いない。 2023年と2024年に激化した労働争議は、特殊な状況による見せかけの像であるかもしれない。

ストライキの拡大は、多くの就業者がコロナ禍の数年間で賃金購買力の大幅な低下を体験したことに反応してのことかもしれない(Fratscher 2024)。労働組合はこの損失を埋め合わせ、取り戻そうとしている(Schulten, WSI-Tarifarchiv 2024, 20)。

労働市場が買い手市場から売り手市場へと転換したことも後押ししている。失業率の低下と労働力不足、特に専門職人材の不足が深刻化したことで、労働者や労働組合の交渉力が強まった。今後10年間の人口動態の推移で約500万人の労働力不足が予測されるため、将来的に労働争議の増加は避けられないと考えられている(Fratscher 2024)。 この全くありそうにない、とはいえない見通しに基づけば、政界から国による労働争議の規制を求める声が大きくなってもおかしくない。

以下では、賃上げと労働時間短縮をめぐる最近の争議について説明する。労働争議の手段を整理するためには、協約交渉の背景に光を当てるのが有用だと思われるからだ。その主な特徴は、労働組合の重要性が低下していることと、労働協約の適用範囲が同時に低下していることである。最後に、最近のストライキをきっかけに生じた、ストライキに対する改革の要請について論じる。

2.労働組合員数の減少

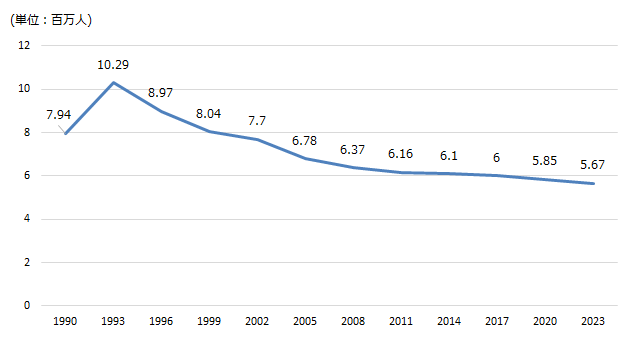

ドイツの労働組合員数は数十年前から減少している(図1)(注1)。東西ドイツ統一後は、旧東ドイツの労働組合である自由ドイツ総労働同盟(FDGB)の組合員を吸収して組合員数は急増したが、すぐに継続的に減少していくこととなった。ドイツ最大の中央組合組織(ナショナルセンター)であるドイツ労働総同盟(DGB)の組合員数は、2001年以降減少し続けているが、2023年はようやく2.2万人増(前年比)となった(注2)。 組織率でみると、その重要性の喪失はより顕著だ。組織率は、1991年の33.4%から2022年には13.5%にまで落ち込んだ(Greef 2024)。この期間に就業者数は大幅に増加しているが、労働組合はその恩恵を受けることができなかった。就業者数の急増は主にサービス業で生じたが、サービス業の組合員数は伝統的に労働組合の地盤の強かった工業部門よりも明らかに少なかった。サービス業の拡大とともに、女性の就業率が上昇したが、労働組合はこれまでに女性の組織化にあまり成功していない。女性の組合員の割合は、1990年代始めの30.6%から2022年には34.3%へとわずかに上昇したが、この変化は男性の組合員数が同時に著しく減少したことと関連している。

2023年の組合員数の微増は、規模の大きい統一サービス産業労働組合(ver.di)と規模の小さい食品・飲食・旅館業労働組合(NGG)における増加が要因である。 この変化の原因となったのはコロナ禍後に激化した協約交渉である。

図1:DGB傘下の組合員数(1990~2023年、単位:百万人)

出所:Greef 2024

3.労働協約の適用率

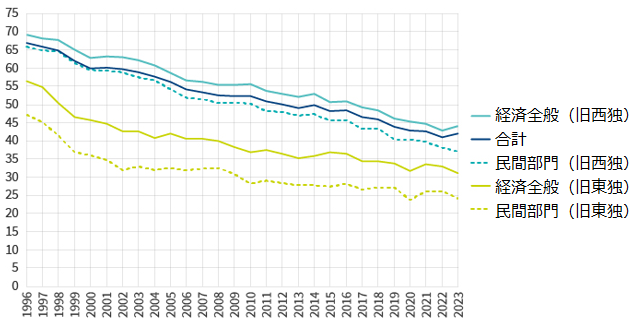

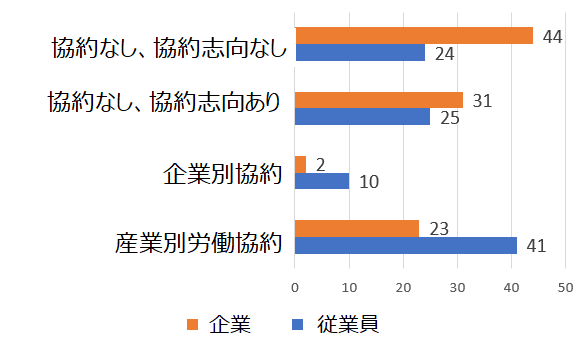

労働組合員数の減少と並んで、数十年前からは労働協約の適用率も低下している(図2)。労働協約が適用される部門で働く就業者の割合は漸次的に半分(51%)にまで下がってきている。支配的であるのが、産業別労働協約(41%)であり、10%が企業別労働協約の適用を受ける(Hohendanner, Kohaut 2024)。特に成長を続けるサービス業では、新設された企業が、対応する使用者団体に加入することさえ減ってきている。

こうした動きを受けて、労働協約適用に関する議論が活発になっている。ドイツ使用者団体連盟(BDA 2024a)は、労働協約をさらに分散化・分権化することにより労働協約適用率を上げることを提案している。

図2:労働協約適用率の推移(1996~2023年、%)

出所:Hohendanner, Kohaut 2024

これに対して、労働組合は2つの戦略を採用している。すなわち、自らの勢力を下から広げていくことで、労働協約交渉力を強化すると同時に、政府の支援措置によって労働協約システムを上から安定させようとしている。現在の連立政権は、2021年の連立協定の中で労働協約の適用の強化を約束し、連邦の公共調達の際には労働協約遵守の原則に従って手続を行うこととしている(Bispinck, WSI-Tarifarchiv 2024, 14)。補助金や公契約は労働協約を遵守する企業にのみ与えられなければならず、また、各部門別に締結されている労働協約は、一般的拘束力をより簡易に宣言できる。

図3:2022年のドイツにおける労働協約の適用範囲(従業員と企業の割合(%))

出所:Hohendanner, Kohaut 2023

欧州委員会が最低賃金指令(注3)に従って加盟国における労働協約適用率を80%にしようと尽力していることは、労働組合にとって追い風となるかもしれない。ドイツは約50%と、この野心的な目標からは大きく乖離している上、50%という値も、労働協約を適用している企業が、法律上唯一その適用を受ける資格を有する組合員のみならず、全ての従業員に対して協約によって合意された給与や規則を適用しているからに過ぎない(SZ 2024a)(図3)。

4.労働協約の締結:賃金

最近の2023年から2024年にかけて締結された労働協約を分析するためには、それ以前の賃金の推移に目を向けてみると参考になる。2021年から2022年のコロナ禍では、多くの就業者の購買力が大きく減少した(Schulten, WSI-Tarifarchiv 2024)。そして、労働者の実質賃金の減少と賃金指数の低下は、特に高い失業率と労働協約適用率の低下に起因している。

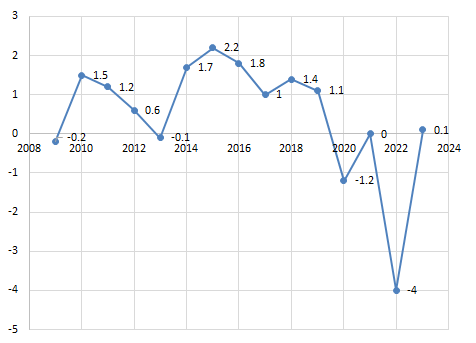

図4:実質賃金指数2009~2023年、対前年増減(対前年増減率、%)

出所:連邦統計局2024a; 独自計算

2021年と、特に2022年は、高いインフレ率が名目賃金の成長率を相殺した。消費者物価指数は2022年に6.9%、2023年に5.9%上昇している。2008年を開始点として、ドイツで実質賃金の落ち込みは2022年が▲4%と最大であった(図4)。2021年第4四半期から2023年第1四半期までの期間、就業者の実質賃金は一貫してマイナスを記録していた。

状況が変わったのは、2024年の第1四半期になってからである。2024年第1四半期の実質賃金は前年同期比で6.4%増であったが、同じ時期の消費者物価指数はそれほど上がらず2.5%増に過ぎなかった(連邦統計局 2024a)。

インフレ手当の支給(注4)も実質賃金の改善に貢献した。この課税対象とならない手当は3000ユーロまで支給可能であり、使用者からの任意の給付で、2024年末まで支給することができる。労働協約が適用される企業の就業者の4分の3がこれまでに平均2761ユーロを受け取っている(連邦統計局2024b)。こうした手当は通常は固定額で賃金等級にかかわらず支給されるので、この労働協約により合意された非課税の特別手当から受ける利益は、収入の少ない就業者の方が比較的大きかった。そのため、正規就業者では、五分位階級別で収入が最も低い第1・5分位階級が、2024年第1四半期に前年同期比で平均名目賃金成長率8.8%と、収入の増加が最も大きかった。これに対して、正規就業者の収入が最も高い第5・5分位階級では、5.7%の上昇にとどまった(連邦統計局2024a)。

2024年の協約交渉では、重要な賃金交渉が―特に化学産業と金属・電機産業という2大産業の労働協約で―まだ決着していない。2024年前半に景気が停滞し、引き続き金利が高止まりしたことを受けて、賃金の大幅増加が最近のインフレ抑制を再び反転させ、金融政策による対策が必要となりかねないとの懸念が生じている(Lesch 2024, 94)。

IGメタル(金属・電機産業労組)は2024年の協約交渉において、金属産業の就業者約400万人の賃金7%アップを要求し、これに対して使用者連盟はすでに大きく抵抗することを宣言している。さらにIGメタルは、2018年の協約交渉で合意したモデルを他の交代制勤務者にも拡大し、家庭に子や育児・介護の必要な者を抱える交代制勤務者が一度の特別手当又は最大8日の休暇を選択できるようにすることを要求している。これについては、対立した論争が起きることを考慮すべきである。2024年9月に交渉が開始される。

このほか2024年の協約交渉について注目されるのは、鉱山業・化学・エネルギー産業労働組合(IGBCE)が、従業員が労働組合に加入すれば賞与が支給される、ということを化学産業全体について定めようとしていることである(SZ 2024b)。

5.労働協約の締結:労働時間の短縮

労働時間の短縮は2023年のいくつかの労働協約交渉で対象に挙げられた。IGメタルは、鉄鋼産業の週当たり労働時間を、賃金全額を保証した上で35時間から32時間に短縮し、これをできる限り4労働日に振り分けることを要請した。その結果、就業保証に関する新しい労働協約が妥結され、これには集団及び個人の労働時間を短縮可能とすることが盛り込まれた(Schulten, WSI-Tarifarchiv 2024, 17)。事業所委員会(Betriebsrat)の同意があれば、企業レベルで35時間の週労働時間を3時間延長・短縮することができる。労働時間が集団で短縮される場合には、賃金の一部を保証した上で、最大1時間まで段階的報酬が支払われる。個々の規定により、就業者には報酬の調整を受けずに労働時間を週当たり33.6時間にまで減らす選択肢が認められている。法律上のこの短縮の請求権は2025年から賃金の部分調整を受けている60歳以上の交代制勤務者に認められる。

多くのストライキが行われるなど非常に激しく争われた後で、労働協約に関してドイツ鉄道運転士労働組合(GDL)(注5)はドイツ鉄道との間に、革新的な選択モデルとなる労働協約を締結した(ドイツ鉄道2024)。交代制勤務の就業者は、今後は自身の週労働時間を自分で決定することができるようになる。2026年にまず所定労働時間が38時間から37時間へと引き下げられ、2029年までにさらに3段階を経て35時間に引き下げられる。収入が時間に応じて減らされることはない。しかし、これは、勤務者の労働時間が2027年から自動的に削減されるという意味ではない。実際の労働時間は、勤務者が自ら選択する。最終的には、週に35時間から40時間の間であればどの時間でも可能である。労働時間を増やすことを選択した者は、1時間当たりで2.7%増の賃金を受け取ることになる。したがって、例えば、鉄道運転士又は乗務員は週40労働時間であれば週35労働時間の場合よりも約14%賃金が多くなる。

6.ストライキ活動

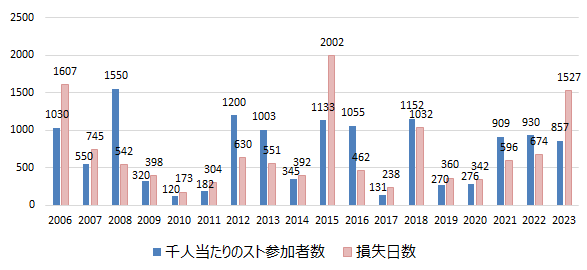

2023年には、労働争議とともに300件強のストライキが行われ、非常に高額の成果を引き出した(Dribbusch et al. 2024, 4)。争議の激しさは、ストライキの結果としての労働損失日数からも窺える。労働喪失日数が前年よりも多いことは明らかである(図5)(注6)。GDLとドイツ鉄道の労働争議は特に激しかった。その中でも、賃金全額を保証した上で労働時間を38時間から35時間に削減するとの労働組合側の要求になかなか決着がつかなかった。

労働時間の短縮要求は原則として純粋な賃金要求よりも争いが激しくなる。しかし、最近の協約交渉では、純粋な賃金要求に対する抵抗も強かった。その例を挙げると、VerdiやNGGは、多様な低賃金部門において、多数の労働争議を引き起こし、その多くで2桁の賃金上昇率を達成した。ストライキの期間は、組合員獲得に適した期間であり、このことは中央組合組織であるドイツ労働総同盟(DGB)に所属する鉄道・交通労働組合(EVG)とGDLという競合する組合においても該当する。

労働争議という対応は、組合員から大きな支持を受けた。あるアンケートでドイツポストの就業者は、12カ月間「たったの」10%[の賃上げ]という要求を交渉材料とするか尋ねられ、否定的に回答した(Dribbusch et al. 2024, 10)。

図5:ストライキ参加者数と千人当たりの損失日数(2006~2023年)

出所: Dribbusch et al. 2024

統一サービス産業労働組合のver.diは、公益産業における警告ストに対し参加型アプローチを取った。「団体交渉メッセンジャー(Tarifbotschafter*innen)」を投入した(Dribbusch et al. 2024, 11)。これは、ビデオ会議を介して交渉担当者からその都度の交渉状況に関して情報を入手し、企業内のスト主催者に情報を伝える組合員のことである。

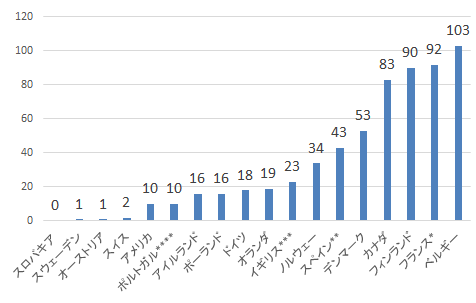

国際的に比較した場合、ドイツのストライキ活動は、長年の平均値を基準にして見るとほぼ真ん中ぐらいに位置づけられる(図6)。おそらくこの状況は、短期的に特に2024年第1四半期に関して変わっているだろう。このフェーズでは、交通部門での労働争議が激化している。2024年のデータを待つ必要があるだろう。

図6:国際比較:従業員千人当たりの労働争議による損失日数 (年間平均2013~2022年)

*フランス:民間部門のみ

**スペイン:ゼネストなし

***イギリス:2020年、2021年抜き

****ポルトガル:行政部門除く

出所: Dribbusch et al. 2024, 26

7.ストライキに対する改革の要請

2024年初めに特に交通部門で頻発したストライキにより、現在ストライキへの規制が要請されている。ドイツ使用者団体連盟(BDA)のカンペーター会長は「妥当な予告期限、仲裁規定、クールダウンの期間を見越した労働争議権が必要だ」(BDA 2024)と主張し、自由民主党(FDP)からも同様の要求が出されている(2024年)。ドイツ経済全体にできるだけマイナスの影響がでないようにするため、インフラ部門、特に交通部門の機能への影響を制限しようとしているのである。

特に労働争議に関与していない第三者の自由権の行使(交通機関を利用しようとする一般市民など)に影響を与える範囲を見れば、立法者には、第三者の自由権の保護という責務を果たすことがより明確に求められる。例えば、労働争議の行動を行う場合は、ストライキを開始する少なくとも1週間前に、予定しているその行動の期間とともに予告することが求められ、警告ストは、月に2日を超えてはならない、労働協約交渉が失敗した場合に労働協約当事者には労働争議を宣言する前に、中立の仲介人2名(1当事者につき1名任命)が参加する調停手続を経る、あるいは、労働争議の最中にも、基本的な供給と緊急時への対応は損なわれてはならない、といったことである。

なお、現在までのところ成文化された労働争議権は存在していない。ストライキ権は、基本法(憲法に相当)に労働協約締結のための手段として定められている(基本法第9条第3項)。労働争議を行ってよいのは労働協約により解決できる目標のために限られる。労働協約の締結は、労働組合にしか認められていない。そのため、ストライキを開始する権利を有するのも労働組合だけである。他の欧州諸国で行うことのできる政治ストライキは、ドイツでは認められていない。労働争議の手段には、連邦労働裁判所の決定によれば、比例性の原則が適用される(Robbe 2007)。労働争議のルールは、主に判例により決められている。決定的な影響を与えたのは連邦労働裁判所であった。立法者が社会的パートナーによる協約自治に委ねるというこれまでの原則を放棄し、労働争議権の規制に介入するかどうかは疑わしい。

最近の小売部門や鉄道部門での対立は、協約当事者(労使)の協働が、対立的パートナーシップ、すなわち社会的パートナーシップのためというよりもパートナーシップを目的としない対立のためではないのかという疑問を提起させる(Lesch, Eckle 2024)。現在行われている協約適用率を高めるという政治的努力は、政界が制度的取決めとしての協約自治をどうしても強化したがっていることの証拠の一つとして評価される(Lesch, Eckle 2024, 31)。どのようなストライキ行為が行われようと、使用者団体や労働組合にとって、協約自治は揺るがない。労使双方がこの原則に従い、特に賃金や労働時間の問題を解決するための確かな基軸としている。問題とされているのはあくまでルールなのである。しかし、そのルールについては労働法の専門家の間でも意見が分かれている(Robbe 2007)。

8.展望

コロナ禍やそれを契機とする経済危機の発生からの数年間、そしてそれに続くウクライナ戦争の期間は、労働協約政策や労働協約当事者間の関係に非常に大きな課題を突き付けている。突然起こった経済の急激な落ち込みは、その後の大幅なインフレと相まって、労働協約政策上、簡単に対処できるものではなかった。現在の労働協約が存続中であるために、労働組合は経済的態勢の急変に遅れて対処せざるをえなかった。労働協約政策に関わる状況が再び正常化するのを待たざるをえない。つまり、事後的にインフレ手当を取り戻そうとする要求が落ち着くのを待つ必要がある。

中長期的には、労働組合は人口の変化の利益を受けることができるだろう。実際に労働市場における不足の状況が続くとすれば、労働組合の交渉力も高まるはずである。しかし、それも、これまで平均以下しか組織化されていなかった集団、つまり、主に女性を組織化し、それによって一次的な力(Primärmacht, 訳注:社会的パートナー間の従属的関係という性質上生じる個々の従業員又は従業員集団の力関係)を労働組合自体が増加させることができるかにかかってくる。これに関連して重要になるのは、労働組合が、労働協約交渉の要求において、就業者のニーズをどれだけ考慮し、賃金要求以外に、負担の少なく就業者の時間的な自律性を高めるような労働時間に対する多様な要求をどの程度組み入れることができるかということである。

プロフィール

ハルトムート・ザイフェルト (Dr. Hartmut Seifert)

ハンスベックラー財団経済社会研究所(WSI)元所長/JILPT海外情報収集協力員

ベルリン自由大学卒業(政治経済学博士)。1974年から連邦職業教育訓練研究機構(BIBB)研究員、1975年からハンスベックラー財団経済社会研究所(WSI)主任研究員、1995年から2009年まで同研究所の所長を務める。2010年に当機構の招聘研究員として1カ月半日本に滞在。専門は経済、雇用・労働問題。特に非正規雇用に関する専門家として多くの研究成果を発表。主な研究業績として「非正規雇用とフレキシキュリティ」(2005)、「フレキシキュリティ-理論と実証的証拠との間に」(2008)など多数。

注

- ここでは、ドイツ労働総同盟(DGB)傘下の8つの産業別労働組合の組合員数に焦点を当てる。このほかに130 万人(2022年)の組合員を擁するdbb(官吏同盟・協約連合)や、約28万人の組合員を擁する CGB(ドイツ・キリスト教労組連盟)がある(Greef 2024)。(本文へ)

- 2022年の組合員数は564万3786人で、2023年は566万5671人である。(本文へ)

- Directive (EU) 2022/2041 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on adequate minimum wages in the European Union(本文へ)

- ドイツではインフレ対策として、2022年10月末~2024年末までの間、3000ユーロまでの一時金は税と社会保険料が免除となる時限措置が実施されている。(本文へ)

- 他の鉄道職種の集団ではなく鉄道運転士の集団のみを組織化した専門職労働組合GDLは、中央組合組織であるドイツ労働総同盟(DGB)には所属していない。(本文へ)

- 経済社会研究所(WSI)の労働争議統計の値は、複数の理由からストライキ活動を過少に記録している連邦雇用エージェンシーの値を明らかに上回っている。そのため、小規模なストライキ、いわゆる些末なストライキが統計から抜け落ちてしまっている。さらに労働争議の届出についても明らかに欠けている部分がある(Dribbusch et al. 2024,36)。(本文へ)

参考文献

- BDA (Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände) (2003): https://arbeitgeber.de/wp-content/uploads/2021/01/bda-arbeitgeber-beschluss-fuer_neue_balance_in_der_modernen_tarifautonomie-2003_09_15-1.pdf(PDF:138.67KB)

- BDA (Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände) (2024a): Die Tarifpolitik ist ein Kernelement der Sozialen Marktwirtschaft, https://arbeitgeber.de/themen/arbeitsrecht-und-tarifpolitik/tarifvertrag/

- BDA (Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände) (2024b): Gewerkschaft sollte sofort zurück an Verhandlungstisch und in moderierte Schlichtung einwilligen, https://arbeitgeber.de/gewerkschaft-sollte-sofort-zurueck-an-verhandlungstisch-und-in-moderierte-schlichtung-einwilligen/

- Backhaus, N. (2022): Telearbeit, Homeoffice oder mobiles Arbeiten? Impulse zur Zukunft der Arbeit von zuhause, in: SOZIALPOLITIK.CH VOL. 2/2022 – ARTICLE 2.7,

https://www.sozialpolitik.ch/article/view/3754

- Bispinck, R., WSI-Tarifarchiv (2024): 75 Jahre Tarifvertragsgesetz, Analysen zur Tarifpolitik Nr. 102,

https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008838/p_ta_analysen_tarifpolitik_102_2024.pdf(PDF:710.87KB)

- Deutsche Bahn (2024): DB und GDL erzielen Tarifabschluss: Mitarbeitende entscheiden mit innovativem Optionsmodell künftig selbst über Arbeitszeit,

https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/DB-und-GDL-erzielen-Tarifabschluss-Mitarbeitende-entscheiden-mit-innovativem-Optionsmodell-kuenftig-selbst-ueber-Arbeitszeit-12767712

- Dribbusch, H., Schulten, T., Luth, M. S., Janssen, T. (2024): 2023 - ein langes und turbulentes Arbeitskampfjahr: WSI Arbeitskampfbilanz 2023,

https://www.wsi.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-08882

- FDP (2024):Verhältnismäßigkeit im Streikrecht wahren – Freiheitsrechte unbeteiligter Bürger schützen,

https://www.fdp.de/antrag/verhaeltnismaessigkeit-im-streikrecht-wahren-freiheitsrechte-unbeteiligter-buerger-schuetzen

- Fratscher, M. (2024): Die Politik darf die Bürger nicht gegen die Streikenden ausspielen, DIW, https://www.diw.de/de/diw_01.c.871420.de/nachrichten/die_politik_darf_die_buerger_nicht_gegen_die_streikenden_ausspielen.html

- Greef, S. (2024): DGB-Gewerkschaften in Zahlen 2024, in: Bits & Pieces - Online, 6 (1), https://www.samuel-greef.de/gewerkschaften

(abgerufen am: 10.06.2024).

(abgerufen am: 10.06.2024). - Hohendanner, C./Kohaut, S. (2023): Tarifbindung und Mitbestimmung:

Keine Trendumkehr in Westdeutschland, Stabilisierung in Ostdeutschland. - Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: IAB-Forum, 20. Juli 2023,Nürnberg,

https://www.iab-forum.de/tarifbindung-und-mitbestimmung-keine-trendumkehr-in-sicht/

- Hohendanner, C., Kohaut S. (2024): IAB-Forum, 75 Jahre Tarifvertragsgesetz: Sind Branchentarife und betriebliche Mitbestimmung ein Auslaufmodell?

https://www.iab-forum.de/75-jahre-tarifvertragsgesetz-sind-branchentarife-und-betriebliche-mitbestimmung-ein-auslaufmodell/

- Lesch, H. (2024): Die deutsche Lohnpolitik zwischen Inflation und Stagnation, IW-Trends 2/2024,

https://www.iwkoeln.de/studien/hagen-lesch-drohen-zielkonflikte-mit-der-geldpolitik.html

- Lesch, H., Eckle, L. (2024): Konflikte ohne Partnerschaft? Tarifpolitischer Bericht 2. Halbjahr 2023, IW-Report, Nr. 5, Köln,

https://www.iwkoeln.de/studien/hagen-lesch-konflikte-ohne-partnerschaft.html

- Robbe, P. (2007): Grenzen des Streikrechts, Deutscher Bundestag. Wissenschaftliche Dienste, https://www.bundestag.de/resource/blob/504094/1d4904d7a73bd1f00775b2406642f133/Grenzen-des-Streikrechts-data.pdf(PDF:154.34KB)

- Schulten, T., WSI-Tarifarchiv (2024): Tarifpolitischer Jahresbericht 2023, https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?produkt=HBS-008800

- Statistisches Bundesamt (2024a): Reallöhne und Nominallöhne, https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Realloehne-Nettoverdienste/Tabellen/liste-reallohnentwicklung.html#134646

- Statistisches Bundesamt (2024b): Mehr als drei Viertel aller Tarifbeschäftigten erhalten eine Inflationsausgleichsprämie, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/03/PD24_100_622.html

- SZ (Süddeutsche Zeitung) (2024a) Warum Gewerkschaften gerade wieder mehr Mitglieder gewinnen, 29.1.2024, https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/arbeitsmarkt-warum-gewerkschaften-gerade-wieder-mehr-mitglieder-gewinnen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-240129-99-790733

- SZ (Süddeutsche Zeitung) (2024b): Das hilft allen, 8.6.2024, https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/chemie-inflation-mitglieder-vorteil-bonus-ig-bce-tarifrunde-lux.CJjTEjUZbtWAmmSHJ9rKLN?reduced=true

- WSI Tarifarchiv (2024): Anzahl der Streikenden, https://www.wsi.de/de/anzahl-der-streikenden-36577.htm

- Zeit online (2004): https://www.zeit.de/arbeit/2024-03/streik-bahn-flugverkehr-arbeitgeber-wirtschaft-streikrecht

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=175.23円(2024年7月11日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

関連情報

- 海外労働情報 > フォーカス:掲載年月からさがす > 2024年の記事一覧 > 7月

- 海外労働情報 > フォーカス:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール、労働条件・就業環境

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ