非労働力層の就労支援に医療・教育訓練など活用

政府は2024年11月末、非労働力層の就労促進策に関する白書を公表した。コロナ禍以降に増加した、健康問題を理由とする非労働力層や若者の就労促進に、健康問題への対応や教育訓練などを組み合わせた支援を図る内容だ。同時に、障害者等に対する既存の給付制度の見直しを通じて、受給者の就労促進を図ることが目指されている。

非労働力層の就労促進に新しいアプローチ

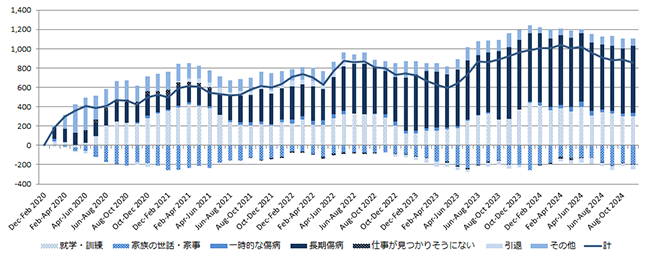

白書(注1)によれば、イギリスは主要国で唯一、ここ5年間就業率が低下する一方、このところ減少してきた非労働力人口が増加に転じており(注2)、特に長期の健康問題を理由とする非就業者は280万人と記録的な水準にある(図表)。また、若者(16-24歳層)では90万人近くが無業(就労しておらず、教育訓練も受けていない)の状態にあり、多くが学習困難や低技能、またメンタルヘルスに関する問題を抱えているとされる。

図表:理由別非労働力人口の変化(16-64歳、2019年12月-2020年2月期からの累積、千人)

画像クリックで拡大表示

注:データは3カ月間の移動平均。「その他」には、求職の応募後の結果待ち、求職活動の開始前、仕事が必要ない・求めていない、その他分類できない理由、理由回答なし、を含む。

出所:Office for National Statistics ‘Labour market overview, UK: January 2025![]() " (INAC01 SA)

" (INAC01 SA)

政府は、経済成長に向けた取り組みの一環として就労促進を掲げており(注3)、その実現に際しての課題として、健康問題や介護責任を有する層、低技能層など多くの人々が労働市場から締め出されていることや、若者の技能習得や就労の支援の不足、不安定・低賃金雇用への滞留、育児・介護者の女性における仕事の維持・向上の困難、あるいは労働力・人材不足による経済の停滞、地域間の労働市場状況の格差などを挙げている。

現状の就労支援が失業や給付受給における制度遵守にこだわりすぎ、障害者や健康問題を抱える層、あるいは就労前の若者などについて十分な支援を行っていないといった反省から、政府は新しいアプローチにより以下の諸点を改善することを目的に、制度改革を行うとしている。一つは、非労働力層の就労復帰や就労維持(健康問題を有する場合)の支援、二つ目に、若者に対する訓練・アプレンティスシップの機会の提供または仕事探しの支援(就労からの離脱防止を含む)、三つ目に、就労の有無を問わず、仕事の獲得や技能向上、キャリア継続を支援するとともに、対象者が支援を受けて最善を尽くすことの明確な義務化、最後に、雇用主に対する採用・維持・能力開発に関する支援である。

就労・医療・能力開発を集約したサービスの構築支援、職業安定機関の改編など

具体的な施策として、白書は大きく5点の改革プランを提示している。

①公的医療サービスの改善と就労支援への寄与の拡大

週当たりの診療件数の拡大や、健康問題による非労働力比率の高い地域の病院(20カ所)に対する支援チームの設置、メンタルヘルス関連のスタッフの8500人の増員などで、受診待機者の削減(注4)を図るとしている。このほか、非就労につながり得る健康問題として、喫煙や肥満を対話療法の対象とするほか、雇用アドバイザーのサービス対象をメンタルヘルスおよび筋骨格系疾患に拡大する。併せて、重度精神疾患の患者に対する雇用支援を拡大する。

②地方における就労・医療・能力開発を集約したサービスの構築支援

地方自治体(イングランドでは合同自治体(注5)が先導)による効果的な就労・医療・能力開発サービスの構築を支援する。その一環として、2025年度にはイングランドとウェールズの8地域で、非労働力層の削減のためのプログラムの試行に1.25億ポンドを投じ、各地域の自治体が広範なパートナーと、就労・医療・能力開発を集約したサービスを構築することを支援する。プログラムは、新しい支援方法の試行により、地域の非労働力層への働きかけの拡大を図るもので、成果目標、共同ガバナンス、評価・検証が設定される。また、イングランドの地域レベルでの非労働力層や若者向けの支援プラン(Get Britain Working Plan)の作成や、関係者間の協力を支援する。このほか、障害者向けの新たな支援付き雇用(補助付き雇用)プログラム「コネクト・トゥ・ワーク」に1.15億ポンドを措置、年間10万人の支援が想定されている。

③若者向けの試行プログラム「ユース・ギャランティー」の実施

「ユース・ギャランティー」は、イングランドの18-21歳層に対して、既存の施策をベースに教育、訓練、または仕事・アプレンティスシップの受け入れ先探しを支援するもので、全国8地域での実施に2025年度で4500万ポンドの投入が予定され、各種支援の組み合わせによる効果の検証が予定されている。また、既存のアプレンティスシップ積立金制度を改編した「成長・技能積立金制度」(Growth and Skills Levy)の導入により、若者向けの機会を拡大するとしており、その第一歩として、一部の業種で新たに基礎的及び短期アプレンティスシップが導入される見込みだ。このほか、企業等とのパートナーシップの構築や、能力開発・求職を妨げない給付制度の検討、また16-17歳層のドロップアウトの防止(教育訓練の保証、就業体験やキャリアアドバイス、メンタルヘルスに関するサービスの改善等)などが図られる。

④職探しと仕事の維持を支援するための「仕事・キャリアサービス」の導入

従来のジョブセンター・プラス(公共職業紹介機関)のサービスが、社会保障給付の受給者の監視に偏りがちで、地域の労働市場や各求職者のニーズに応えていないといった反省を踏まえて、イングランドでは既存の全国キャリアサービス(注6)との統合が予定されており、新サービスに関連したデジタル化その他の投資などに5500万ポンド(2025年度)の予算が措置されている。新たなサービスについては、個々人に合わせた求職・技能向上・キャリア継続の支援(求職者が最善を尽くすことが前提)や、雇用主の採用ニーズにより対応するための新たな関係の構築(外国人労働者への依存減少を支援)、就労支援とキャリア相談の統合による支援の焦点の明確化、地域の他のサービス・組織との協力関係の構築により、地域の状況に対応することなどが、方針として掲げられている。

⑤健康的で包摂的な職場作りの推進に向けた、雇用主の役割に関する専門家レビューの実施

労働者の健康状態の劣化は、病気による欠勤や離職などを通じて雇用主に大きなコストとなるほか、必要な人材の確保もより困難となる。また、健康問題や障害を抱える従業員を支援して仕事を続けさせることの価値(非労働力化の防止を含め)も、エビデンスにより確認されている。このため、専門家レビューでは、障害者や健康問題を抱える層の採用拡大・維持、仕事を通じた体調不良の予防や健全な職場作りの推進、病休への早期の対応による仕事への復帰の拡大の諸点について、雇用主が取り組み得る内容が検討される(注7)。

政府は就労促進の目標達成のため、既存の障害関連の給付制度の改革により、人々の就労を後押しし、また複雑で変化する健康問題に対応しやすくする必要があるとしている。また、新しいアプローチの実施には、現場で従来から支援サービスに携わってきた数千人の雇用・キャリアアドバイザー(ジョブセンタープラスや全国キャリアサービスを含む)や、支援能力のあるプロバイダ・非営利組織のネットワーク、地域政府や自治体、カレッジ、大学、公的医療サービス(NHS)などの地域のリーダー、また各地域の企業、労使団体など、既存の組織等を基盤とするとしている。

注

- Get Britain Working White Paper

(本文へ)

(本文へ) - 非労働力人口は、2011年をピークにコロナ禍直前まで継続的な減少傾向にあったが、これは主に女性、とりわけ「家族の世話」「引退」を理由とする層の減少による(この間、男性の非労働力人口はほぼ横ばいで推移)。(本文へ)

- 就業率80%の達成を長期的目標に、このためのアプローチとして、①産業戦略と地方成長プランによる全国での良質な仕事の創出、②メイクワークペイプランによる仕事の質と安定性の向上、③就労支援に能力開発と医療を集約する改革を通じて、より多くの人々の就労および就労維持をはかる、の3つの柱を掲げている。(本文へ)

- 家庭医等の紹介から18週以内に専門医の受診を受ける比率を92%に引き上げる(現状は2024年11月時点で59%

)。(本文へ)

)。(本文へ) - 複数の地方自治体による合同行政機構で、より大きな裁量を有する。(本文へ)

- 就学、就業や訓練の受講などに関して、ガイダンスやアドバイスを提供。(本文へ)

- レビューは2025年夏までとされ、雇用主、従業員、労組、医療専門家、障害者、健康問題を抱える層などに広く関与が求められる見込み。(本文へ)

参考資料

参考レート

- 1英ポンド(GBP)=192.06円(2025年2月14日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2025年 > 2月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス