5人に1人は低スキル、北欧や日本は高度な能力を保持

―OECD成人スキル調査

経済協力機構(OECD)は12月10日、「OECD成人スキル調査 2023:(Survey of Adult Skills 2023)」を発表した。それによると、調査対象にしたOECD加盟国・地域の成人の約5人に1人(18%)が、「読み書き」「計算」「適応問題解決」という3つの能力すべてで低いスコアにとどまっている。こうした中、北欧諸国や日本では、これら3つの能力すべての結果が優れていた。また、スキルや教育と労働市場との関係についても分析している。労働者の約3分の1は、資格、スキル、専攻分野のいずれかと、就いている仕事との間にミスマッチが生じており、「仕事に対して過剰な資格やスキルを持ことは、経済的・社会的なコストになる」と指摘している。

10年前に比べ「読み書き能力」は停滞・低下傾向

初回の2012年以来、約10年ぶりとなる第2回調査は、OECD加盟国のうち、31の国と地域の約16万人(16~65歳)を対象に、「読み書き能力(Literacy)」、「計算能力 (Numeracy)」、「適応問題解決能力(Adaptive problem solving)」について実施した。OECDは、この3つの能力について、「個人と社会の両方が繁栄するために必要な、重要な情報処理スキル」と位置づけている。

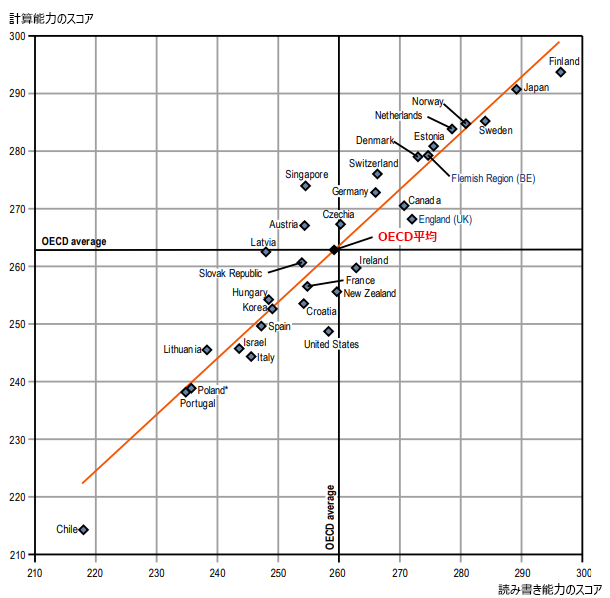

結果を国別にみると、フィンランド、日本、スウェーデン、ノルウェー、オランダの各国は、「読み書き」「計算」「適応問題解決」のすべてで結果が優れており、成人人口のかなりの割合が高度な能力を有している(図1)。

一方で、チリ、ポルトガル、ポーランド、リトアニア、イタリア等では、3つすべてのスキルでスコアが低かった。

図1:国別にみた読み書き・計算能力

出所:OECD(2024)

平均すると、成人の約5人に1人(18%)は、3つの能力すべてが低いスコアにとどまる。報告書は、こうした低いスコアの成人の増加が、スキル格差を拡大させていると指摘する。

2012年の第1回調査と比べると、「読み書き能力」はほとんどの国で低下または停滞している。「計算能力」は若干良好で、フィンランドやシンガポールなど8カ国で大きく上昇し、12カ国では横ばい、低下したのは7カ国だった。

恵まれた社会・経済的条件下で育つと好成績

年齢別にみると、平均して最も結果が良かったのは「25~34歳」で、次に「16~24歳」だった。「55~65歳」では、すべての領域でスコアが低かった。

男女別には、男性で「計算能力」が10ポイント高く、「適応問題解決能力」も2ポイント高かった。一方、「読み書き能力」は女性が3ポイント高い。

高学歴の親を持つ人は、親が低学歴の人に比べ、「読み書き能力」が50ポイント高い。また、外国生まれの親を持つ外国生まれの人は、スコアが大幅に低くなっている。報告書は「恵まれた社会・経済的条件下で育った成人は、すべてのスキル領域でスコアが高い」と指摘し、「機会均等を実現するため、様々な分野で的を絞った政策が引き続き重要になる」と強調する。

スキルや教育が雇用や賃金に与える影響

報告書は、スキルや教育が、「雇用」や「賃金」に与える影響について、詳細に分析している。そして、スキルの向上は、特に雇用可能性や賃金を上昇させ、幸福度を向上させるなど、大きな経済的・社会的利益をもたらす、と指摘する。

今回の調査によると、スキルと教育は、どちらも「雇用」と正の相関関係がある。

高スキル労働者は失業する可能性が低く、フルタイム雇用される可能性が高い。

国別にみると、計算能力と雇用の関係が最も強かったのは、イングランド(英国)、イタリア、スペイン、スウェーデンなどだった。教育年数との関係でみると、リトアニアとスペインで相関が高い。

また、スキルや教育は、「賃金」とも相関関係があると分析する。

国別にみると、計算能力と「賃金」の相関が高いのは、カナダ、チリ、イングランド(英国)、フランス、ドイツ、シンガポールなどとなっている。

教育(学歴)が「賃金」に与える影響は、スキル(計算能力)よりも大きくなっている。

これについて報告書は、教育(学歴)が、忍耐力や誠実さなどの社会的・情緒的スキルを含む、より幅広いスキルを網羅しているためではないかと推測している。

ただし、「年齢を重ねてキャリアを積むにつれ、スキルの重要性が相対的に高まり、教育の重要度が低下することが明らかになっていることに留意が必要」とも指摘する。

3人に1人は仕事とスキル・教育がミスマッチ

一方で、報告書は、スキルや教育と仕事のミスマッチの影響についても、詳細に分析している。

労働者の約3分の1は、資格、スキル、または専攻分野のいずれかで、仕事とミスマッチになっている。OECD平均では、労働者の約23%が過剰な資格を抱えており、国別に割合をみると、イングランド(英国)の37%を筆頭に、日本(35%)、イスラエル(34%)などで高い。

また、教育の専攻と仕事分野のミスマッチ率は、OECD平均で38%にのぼる。国別にみると、韓国(49%)や日本(46%)、ニュージーランド(43%)で特に高い。一方、フィンランド(29%)、クロアチア(31%)、オランダ(31%)では、ミスマッチ率は相対的に低い。

過剰な資格・教育によるミスマッチは経済的・社会的コスト

報告書は、仕事に対して過剰な資格やスキルを持つことは、経済的・社会的なコストになると指摘する。

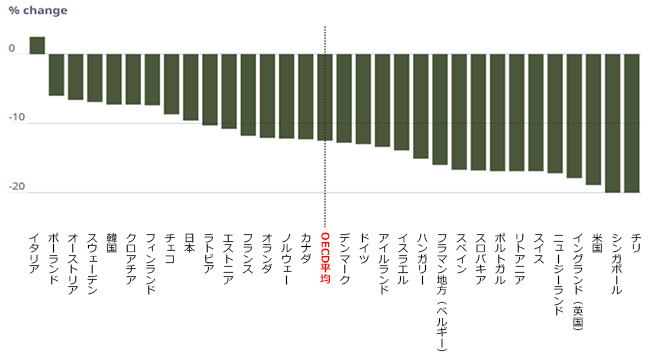

その教育レベルを必要としない仕事に就いている人は、教育レベルにマッチした仕事に就いている人に比べ、賃金が12%低くなっている。国別には、チリ(20%)、シンガポール(20%)、米国(19%)で賃金減少率が大きい(図2)。

図2:国別にみた過剰資格による賃金の減少率

画像クリックで拡大表示

出所:OECD(2024)

資格取得のミスマッチは、生活満足度も低下させる。過剰資格取得者の生活満足度は、資格に合致した仕事に就く人に比べ、平均で4ポイント低かった。国別にみると、こうした生活満足度の格差は、米国が12ポイントで最も大きく、フラマン地方(ベルギー)、アイルランド、スイスがそれぞれ約8ポイントで続く。

報告書は、生活満足度が低下する理由について、取得した教育や資格を使っていない人々が、自分の可能性が無駄になったと考えるためではないかと分析している。

OECDは「教育と労働市場の需要を一致させ、ミスマッチを減らし、教育投資が目に見える経済的・社会的利益につながるようにしなければならない」と指摘。労働者と仕事のマッチングを改善し、生産性と人的資本投資の集積を向上させるため、OECD全体でさらなる取組みが必要だ、と強調している。

参考資料

- OECD “Do Adults Have the Skills They Need to Thrive in a Changing World?

”(2024)

”(2024) - OECD プレスリリース

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2025年 > 1月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > OECDの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題、人材育成・職業能力開発

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > OECD

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > OECD