教育部門は労働市場と連携強化しニーズに適合を

―OECD「Education at a Glance 2024」の分析から

経済協力開発機構(OECD)は9月10日、報告書「Education at a Glance (図表で見る教育) 2024」を発表した。今年の報告書では、教育の公平性に焦点を当て、教育成果の格差を分析。また、報告書の労働市場に関する調査結果を考察した「Equity in education and on the labour market(教育と労働市場における公平性)」では、教育の達成度が労働市場に与える影響について掘り下げ、各国の教育部門は労働市場と連携を強化する必要があるなどと示唆した。

教育は失業に対する最善の防御策

報告書は、教育と就業の関係について、若者の教育水準が上がると、就職機会と収入が高まる傾向にあるとして、「教育は失業に対する最善の防御策である」と指摘する。

OECD加盟国の平均をみると、25~34歳の若年層のうち、最終学歴が「後期中等教育(Upper Secondary Attainment:高等学校等)未満」の場合、就業率は61%だった。一方、「後期中等教育か、中等後・非高等教育(Post-secondary Non-tertiary Attainment:高等専科、短大等)を修了」した場合の就業率は79%と、20ポイント近く高い。「高等教育(Tertiary Attainment:大学または同等の学位、及びそれ以上 )修了者」の就業率は、更に高く87%だった。

教育による賃金格差についても分析した。後期中等教育を修了していない労働者(25~64歳)の賃金は、修了した労働者に比べ、OECD平均で18%低くなっている。ただし、この賃金格差は国によって大きく異なるとも指摘する。チリでの格差は50%以上だが、オーストラリアとリトアニアでは7%に過ぎず、フィンランドではほぼ同程度となっている。

進化するAIが高学歴就業者のニーズに影響する可能性も

報告書は、人工知能(AI)の影響についても言及している。これまで高学歴就業者が担っていた、非定型的でより難度の高い業務はAIに代替され、高学歴就業者に対するニーズの減少や失業につながる恐れがあると指摘。現時点で影響はまだ限定的だが、AIの進化のスピードが速いため、「AIの与える影響について、今後も慎重に分析しなければならない」としている。

女性の教育達成度は高いが、労働市場では依然不利な立場

教育の達成度と労働市場での成果を男女別に分析したところ、テストの点数や留年率、修了率など、ほとんどの教育指標で女性の数値が男性を上回っている。しかし、労働市場に入ると状況は逆転する。OECDは「多くの若い女性は、より高い教育を受けながらも、労働市場では依然として不利な立場に置かれている」と指摘する。

最終学歴が「後期中等教育未満」の25~34歳の若者の就業率をみると、女性は47%と、男性に比べ25ポイント低くなっている。一方で、高等教育修了資格を持つ女性の就業率は84%で、男性に比べ低いものの、その差は6ポイントに縮小する。格差は、教育達成度が高くなるほど縮小する傾向にある。

就業率の男女格差は縮小傾向にあるが、国別に状況が異なる

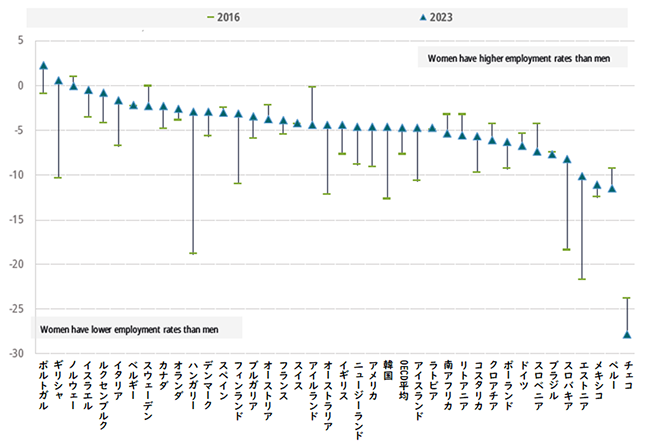

報告書は、2023年の就業率の男女格差を国別に分析している(図1)。

高等教育を修了した若者の就業率は、OECD平均で、男性が女性に比べ5ポイント高い。ほぼすべての国で男性が女性を上回っているが、ポルトガルとギリシャの2カ国では、女性の就業率の方が高くなっている。

この男女格差を2016年時点と比較すると、OECD平均では、2016年の8ポイントから、2023年の5ポイントへと、3ポイントほど縮小している。報告書は、格差が縮小した要因として、文化規範が変化したことを挙げる。また、女性の社会的スキルや対人スキルの優位性が働いた可能性も示唆する。

ただし、男女格差は、すべての国で縮小している訳ではない。20カ国以上で縮小しているが、拡大している国も10カ国以上ある。

図1:学士号または同等の学位を有する若者(25~34歳)の就業率の男女格差

(女性就業率マイナス男性就業率、単位:ポイント)

(2023年及び2016年)

画像クリックで拡大表示

出所:OECD「Equity in education and on the labour market」(2024)

高等教育修了者割合の高い国の就業率が最も高い訳ではない

報告書は、教育水準が高まると若者の雇用機会が増えることは、すべての国で一貫した傾向だと指摘する。しかし、労働市場の動向は国によって大きく異なるため、「教育達成度と就業率の関係は多面的で、さまざまな経済的、社会的、制度的な要因によって形成される」と留保する。

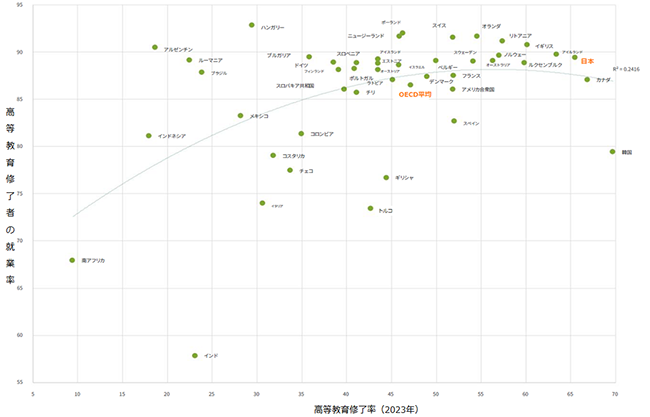

報告書は、25~34歳の高等教育修了者の割合と、修了者の就業率の関係を分析している(図2)。それによると、最も高等教育修了者の多い国が、最も就業率が高い訳ではなかった。OECDは、高等教育修了者割合と就業率との相関は複雑で、全体的には「比較的弱い」としている。

図2:高等教育修了率と修了者の就業率の関係(25~34歳、2023年)(単位:%)

画像クリックで拡大表示

出所:OECD「Equity in education and on the labour market」(2024)

詳細をみると、就業率が92%と最も高いハンガリーの高等教育修了率は、30%に達していない。一方、韓国は修了率が7割弱と最も高いが、就業率は80%未満と相対的には高くはない。カナダも、修了率は65%を超えるが、就業率は85%を超える程度と、修了率に必ずしも比例していない。

これに関して、報告書は、高学歴人口の割合が重要な役割を果たしている可能性があると指摘する。カナダや韓国など、高等教育を受ける割合の高い国では、就職競争により高等教育の相対的優位性が薄れる。OECDは「特定の分野の卒業生が供給過剰にならないよう、教育部門と労働市場の連携を強化し、ニーズに適合する必要がある」と示唆している。

ただし、相関関係は複雑で、さまざまな要因が関係するとも指摘する。

ドイツ、オランダ、スイスなど、強力なVETシステム(職業教育訓練制度)を持つ国では、後期中等教育の職業教育訓練修了者の就業見通しが良好なため、就業における高等教育のメリットが比較的小さくなっている。一方、コロンビア、コスタリカ、ギリシャ、イタリア、スペイン、トルコなどの南欧・ラテンアメリカなどの一部の国では、高等教育修了者の就業率は依然として低い傾向にあるが、OECDは「これらの国では、より低い学歴の若年の就業率がさらに低いため、高等教育の恩恵は比較的高いといえる」としている。

参考資料

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2024年 > 10月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > OECDの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 人材育成・職業能力開発、雇用・失業問題

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > OECD

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > OECD