2020年1月以降の労働分野における主な制度改正について

2020年1月以降、高齢者に対する就労支援の期間延長や失業保護の対象拡大、専門資格を持つ外国人に対する就労制限の緩和、各種手当ての引上げ等、様々な法改正が行われた。以下、主に労働分野における改正を抜粋して概要を紹介する。

高齢者向け統合助成金の期間延長

統合助成金(EGZ)は、長期失業、障がい、能力不足や高齢等により困難な状況にある労働者を採用する使用者に対して支給される。法的請求権はなく、 支給額や期間は地域の公共職業安定所(AA)やジョブセンター(Jobcenter)が必要性に応じて個別に決定する。賃金と使用者負担の社会保険料総額の50%を上限に、支給期間は原則12カ月(障がい者は70%を上限として最長24カ月)支給される。また、特に就職が困難な状況にある者には、特例が定められており、50歳以上の高齢者は、時限的措置として、2019年12月31日までに措置を開始した場合に限り、最長36カ月まで支給されることとされていた。この50歳以上の高齢求職者に対する特別規定が、2020年1月1日を発効日として、2023年末まで4年間延長された。

職業訓練最低手当の導入

連邦教育研究省(BMBF)主導の下で成立した「職業教育近代化法(BBiMog)」が1月1日に施行された。同法に基づき、1月1日から職業教育訓練法(BBiG)において、月額515ユーロの職業訓練最低手当(MAV)(訓練初年度)が定められた。この額は、2021年:550ユーロ、2022年:585ユーロ、2023年:620ユーロへ段階的に引上げられる予定である。また、訓練2年目には18%、3年目には35%、4年目には40%の上乗せが予定されている。2024年以降は、毎年11月に翌年の額を決定するものとして、労働協約によって決定した職業訓練手当の引上げの平均値を基に自動計算される。

失業保護の対象拡大

昨年1月1日に技能習得機会法 (Qualifizierungschancengesetz)が施行され、継続職業訓練 (Weiterbildung)(注1)の支援対象が拡大した。2020年1月1日からは、同法の下で失業手当Ⅰ(ALGⅠ)の受給要件が緩和され、失業保護の対象が拡大した。これまで失業手当の請求には「離職前の2年間で通算12カ月以上」の保険料納付が必要だったが、2020年1月1日以降は、「離職前の30カ月で通算12カ月以上」に要件が緩和された。また、短期雇用労働者に対する特例措置の要件も以下の通り緩和された;

- 離職前30カ月の就労期間中、概ね社会保険に加入し、雇用契約が当初から14週間(従前は10週間)を超えない期限付き雇用であること。

- 離職前の直近12カ月の賃金が、社会法典第4編18条1項の基準額の1.5倍(従前は基準額と同額)を超えていないこと。

職業認定中央サービスセンター始動

職業認定中央サービスセンター(ZSBA)は、2020年2月1日から、連邦雇用エージェンシー所管の中央外国・専門職業仲介局(ZAV)内に設置され、業務を開始する。ZAVは、EU域外の外国人が就労を目的として滞在を希望する際に、労働市場テストに相当する「優先権審査(Vorrangprüfung)」や当該外国人の労働条件(特に賃金)が、同等の専門技能を持つ国内労働者の労働条件と同一かという「同等性審査(比較性審査)」等を行っている。ZSBAは、その活動を補完するため、連邦教育研究省(BMBF)の4年間のモデル事業として活動する。

ZSBAの主な活動内容は、国外の職業認定希望者に対する就労の助言、必要書類の作成支援、所轄機関への当該資料の移送のほか、国内の使用者との連絡や職業訓練サービスの仲介等である。EU域外労働者のスムーズな滞在・就労に向けて、既存の助言や情報提供サービスの足りない部分の穴埋めをする役割が求められている。

外国人専門人材の受け入れ拡大

専門人材移民法(FachKrEG)は、EU域外出身の技能労働者の就労拡大を目的として2020年3月1日から施行される。主な変更点は以下の通り;

- これまで人手不足の職業に限定していた規制を撤廃し、全ての職種における外国人労働者の雇用を可能とする(大卒高度人材は、全ての職種の雇用が認められていたが、今回は大卒資格を持たない専門人材まで対象を拡大した)。

- 職業認定資格(専門資格)を保有し、国内の企業と雇用契約を結んでいる場合、当該の外国人に対する「優先権審査」は原則として実施しなくなる。ただし、同等審査(比較性審査)は、従来通り連邦雇用エージェンシーの管轄部門が審査する。

- 職業認定資格を持つ外国人技能労働者に対して、職業資格同等性の承認のため、および求職活動のための一定期間のドイツ滞在を認める。

- 専門人材滞在申請迅速化手続き(beschleunigtes Fachkräfteverfahren)により、雇用主と現地の外国人局(注2)との間の合意を前提に、迅速なビザ取得が可能になる。全ての必要書類が提出されており、かつ外国人局が入国許可を発行後、当該の専門人材が3週間以内に在外ドイツ公館に出向けば、さらにその後3週間以内にビザが取得できるようになる。

- 専門人材を対象とする滞在法上の規定は、今後は滞在法のみに定められる(就労令の規定は廃止)。

求職者基礎保障給付の引上げ

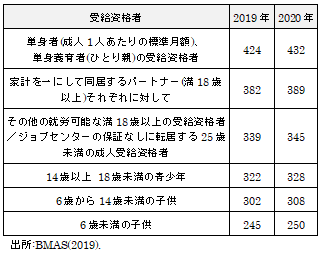

求職者基礎保障の新しい標準給付額が適用された。失業手当Ⅱ(ALGⅡ)に関する単身受給者の標準給付月額は、424ユーロから432ユーロに引上げられた(詳細は図表1の通り)。

図表1:求職者基礎保障の標準給付月額(単位:ユーロ)

「求職者基礎保障」とは、主に長期失業者とそのパートナー等の生活保障を目的とした制度である。同制度では、求職者本人に給付するものを「失業手当Ⅱ」、同一世帯の就労能力のない家族に給付するものを「社会手当(Sozialgeld)」と呼ぶ。なお、病気や事故等で稼得能力のない困窮者の生活保障を目的とした「社会扶助(Sozialhilfe)」の給付水準も、求職者基礎保障の標準給付額と同額で設定されており、1月1日から同様に引上げられた。

児童手当て、児童加算等の引上げ

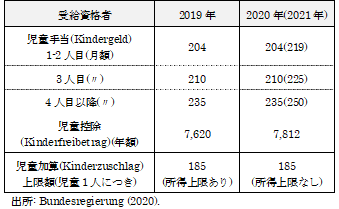

家庭強化法(Starke-Familie-Gesetz)は、2019年7月にすでに部分的に施行され、「児童手当(Kindergeld)」、「児童加算(Kinderzuschlag)」が引上げられた。「児童加算」は低所得の親に対して児童手当に加算されて支給される給付だが、最大支給額が子ども1人につき月額170ユーロから185ユーロに引上げられた。2020年はそれを引継いだ上で、1月から児童加算の受給要件の1つである親の所得上限が撤廃された。また所得が多く、児童加算減額の対象となる親に対しても、減額は最大45%まで(従前は50%)となった。なお、児童加算の受給要件は、家族状況によって異なっている(子どもの数・年齢や家賃など)。また、児童控除(Kinderfreibetrag)の年額も1月1日から引上げられたが、これは「児童手当」といずれか有利な方が自動的に適用される仕組みとなっている。このほか児童手当については、すでに2021年の引上げ額が決定している(図表2)。

図表2:児童手当等の引上げ(単位:ユーロ)

年金開始年齢の引上げ

65歳から67歳への年金支給開始年齢の引上げは、2012年から2029年の長期にわたり段階的に実施されている。2020年には1955年生まれの被保険者が、65歳9カ月で標準年金支給開始年齢に達することになる。1964年生まれ以降の人から標準年金支給開始年齢が67歳になる予定である。

最低賃金の引上げ

最低賃金は、2020年1月1日から時給9.35ユーロに引上げられた。これは2018年に出された最低賃金委員会の勧告に基づき、連邦労働社会省が引上げに同意したものである。

注

- 「職業継続訓練(Weiterbildung)」は、技術が足りない者に対する職業訓練を指す。対象者には初期職業訓練である職業養成訓練(Ausbildungs)修了資格がない者も含まれる。なお、職業継続訓練には、技術進歩に対応できるよう職業能力及び職業知識の維持・向上を図るために行う訓練である「職業向上訓練(Fortbildung)」や、現在の職種では就職が難しいため、他の職種に就職(転換)するため必要な職業能力を付与する訓練である「職業転換訓練(Umschulung)」なども含まれる。(本文へ)

- 外国人がドイツに長期滞在する場合、到着後速やかに滞在先の市町村管轄の外国人局(Ausländerbehörde)において滞在許可証(Aufenthaltserlaubnis)を申請する必要がある。(本文へ)

参考資料

- BMAS(Pressemitteilungen, 13. Dezember 2019), Bundesregierung (17 January 2020) ほか。

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=115.38円(2020年5月8日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

2020年5月 ドイツの記事一覧

- 2020年1月以降の労働分野における主な制度改正について

- 労働者の「在宅勤務権」構想 ―新型コロナウイルスを契機に

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2020年 > 5月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ