懸念されるワーキングプアの拡大

―雇用は好調、就業者数は記録的水準を更新

景気の拡大を背景に好調な雇用情勢が続いている。就業者数は3000万人を超える記録的水準を更新している。失業率は急速に低下し、改善の動きが鈍かった若年と長期の失業者数も大幅に減っている。 一方で、賃金は依然として物価上昇率を下回る伸びが続いており、低賃金労働者の貧困の拡大が懸念されている。

雇用は改善、実質賃金は減少

統計局が1月に公表した労働市場統計によれば、9~11月期の就業者数は3015万人(前期から28万人増)と記録的な水準を更新し、就業率は72.1%となった。就業者数はフルタイムを中心に拡大、また自営業者が顕著に増加(14万7000人増)している。一方、失業者数は16万7000人減の232万人、失業率も前期からマイナス0.5ポイントと1997年以来の改善幅により7.1%に低下し、若年失業者数ならびに長期失業者数にも顕著な減少が見られた。

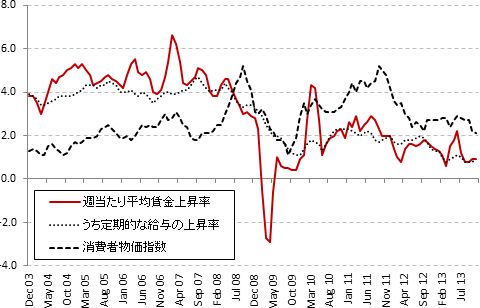

好調に拡大する雇用とは裏腹に、賃金水準は低迷が続いており、労働市場統計によれば、不況期以降の賃金上昇率はほぼ一貫して消費者物価上昇率を下回っている。直近のデータでは、9~11月期までの1年間の賃金上昇率(被用者、税引き前)は0.9%で、11月の消費者物価上昇率(対前年同期比)2.1%を下回っている。同様の状況は不況期以降ほぼ変わらず続いており、賃金上昇率と物価上昇率の差は2008年以降の平均で1.3%、最も大きいときで3%に達している(注1)。

図表:賃金・物価上昇率の推移

出所:Office for National Statistics![]() ウェブサイト

ウェブサイト

賃金水準が改善しない理由として、様々な指摘がなされている。長期的な要因としては、雇用の質の劣化が挙げられる。雇用全体に占めるサービス業就業者の比率の拡大、また多様な非正規労働者の増加など、相対的に賃金水準の低い労働者の増加が平均賃金を押し下げているというものだ。一方、より短期的な要因としては、景気後退の影響や、回復期における生産性の低迷、あるいは歳出削減に伴う公共部門での人員削減・賃金抑制などの影響がいわれている。

シンクタンクResolution Foundationによれば、近年の低賃金層の拡大は若年労働者や男性、販売・顧客サービスおよび未熟練職種の労働者、またホテル・レストラン業ならびに小売業の労働者で顕著だという(注2)。同シンクタンクはまた、長期間の賃金データに基づく分析により、低賃金労働者は長期間にわたり低賃金の仕事にとらわれがちな状況を明らかにしている(注3)。

また、ナショナルセンターのイギリス労働組合会議(TUC)は、就業率と雇用の質(注4)に関する分析から、就業率は不況以前の水準に戻りつつあるが、雇用の質は不況以降大きく低下したまま回復が遅れているとしている。TUCの試算では、政権交代以降の雇用増の8割が低賃金部門(平均賃金が8ポンド未満)でのものであったという。

賃金水準の不況期前後の水準への回復には、今後数年を要するとの見方が強い。例えば政府の予算責任局(OBR)は、2009年度レベルの実質賃金の水準には2018年度まで回復しないと予測しており、また現地メディアによれば、シンクタンクのNIESRも同様に、回復には2020年まで期間を要すると見ているという。

就労世帯の貧困が拡大

賃金水準の低迷により、就労者の貧困(いわゆるワーキングプア)の増加が進んでいると見られる。統計局の推計によれば、2007~2012年の間に、非退職世帯当たりの就労を通じた収入(賃金・給与)の平均額は、3万3100ポンドから2万8300ポンドへ4800ポンド減少したのに対して、世帯平均の社会保障給付額は3100ポンドから4600ポンドに増加している。統計局は、所得の減少に伴って、税額控除など低所得層向け給付制度の適用対象となる世帯が増加したことによるものと分析している。

貧困や社会的疎外などの問題を扱うジョセフ・ローンツリー財団の分析によれば、2011~12年に低所得世帯(世帯当たり平均所得の6割を下回る世帯)に属する層は1300万人、うち670万人は就労世帯層で(注5)、就労世帯の貧困層が初めて過半数を超えたほか、子供のいない就労世帯層の比率も過去最高となった。一方、退職世帯層の比率は30年来の低水準にあるという。平均所得額の減少(マイナス8%)により、相対的な低所得層の比率は低下した(注6)が、2007~08年における所得水準を基準に実質ベースでみた場合、2011~12年の低所得層はおよそ200万人増加するとしている(注7)。なお報告書は、就労世帯の貧困状態に影響する低賃金以外の要因として、就労者向け給付(税額控除など)の受給状況、配偶者の所得、家族の規模、住宅費、また労働時間などを挙げている。なお、低所得の就労世帯に属する成人306万人のうちおよそ69万人(23%)は、世帯の全ての成人がフルタイム労働者であるという。

近年の物価水準の上昇は、食料品や電気・ガス・その他燃料などの料金、公共交通料金など生活と密接に関連する領域でとりわけ顕著で、低賃金・低所得層の生活水準の低下を招いているとの見方が強い。シンクタンクのIFSは、不況期以降2013年度までの物価上昇の影響は、富裕層10%より最貧層10%で7.1ポイント高かったと推計している。自治体やジョブセンターなどからの紹介により、低所得層に対して無料で食料を提供する「フードバンク」(主に一般からの寄付で運営)のサービスを提供する大手非営利団体のトラッセル・トラストによれば、2013年9月までの6カ月間のサービス利用者は35万5985人で、既に昨年度1年間の利用者数(34万6992人)を上回ったという(昨年同期比では3倍)。これには、社会保障給付に関する近年の制度改正の影響も指摘されている。同団体が利用者に対して、フードバンクを利用するに至った理由を尋ねたところ、多くが給付支払いの遅延や制度変更を挙げ(それぞれ30%と15%)、低所得を理由に挙げた者は18%、失業は4%であった。

利用者の増加に、社会保障給付の削減が影響したと指摘する声は多いが、政府は明確な証拠がないとしてこれを否定している(注8)。政府は、給付削減策を実施する一方で、低所得層への対応策として、所得税の課税限度額引き上げを実施したとしている。ただし、IFSはこうした施策の低所得層に対する所得改善の効果は期待できない(所得が課税対象となる下限額に達しない者が多い)(注9)として、就労者向け給付(税額控除など)の拡充を提言している。ただし、低賃金層に対するこうした給付は、企業に対する間接的な補助にあたるとの批判もある。

対策は最賃引き上げや「生活賃金」の普及

低賃金層の増加や賃金格差の拡大、最近の持続的な景気回復、さらに、就労は給付受給より高い収入を保証するとする政府の政策方針などからも、企業に対する賃金水準引き上げへの圧力が高まっているといえる。政府の諮問を受けて、昨年10月に公表された社会階層移動・児童貧困委員会の報告書(注10)も、賃金水準の低下により、就労が生活を支えることが不可能となりつつある状況を指摘、就労税額控除等の公的な所得補助ではこれを補うことは出来ないとして、雇用主に対してより高い賃金の支払いを求めている。

これまで、低賃金層の賃金水準引き上げに一定の役割を果たしてきたのは、前政権が1999年に導入した全国最低賃金制度だ。最賃額は毎年改定されており、直近では昨年10月に改定が行われたところだが、ここ2年間は、雇用への悪影響を懸念して、改定幅は物価上昇率未満に抑制されている(注11)。最賃制度を所管するケーブルビジネス相は昨年9月、本格的な景気回復の兆しを背景に、最低賃金に関する諮問機関である低賃金委員会に対して、これまで以上の最賃引き上げに必要な経済条件などを検討するよう要請した。またこの1月にも、オズボーン財相がインフレ率を上回る最賃額の引き上げを容認する意向を示したところだ。並行して、違反雇用主に対する罰金(現在は未払い総額の50%)の上限額を現行の5000ポンドから2万ポンドに、算定方法も未払い総額の100%に引き上げる制度改正が予定されている。罰則強化により制度順守の促進をはかる狙いだ。

一方で、低賃金層に最低賃金より高い水準の賃金支払いを求める「生活賃金」(living wage)が、非営利団体により提唱されている。ロンドンなどの都市部では、生活に要する費用が地方に比べて高くなることから、最低限の生活の維持に必要な所得水準を生活賃金として毎年公表し、自治体や企業などの雇用主に自発的な参加を求める運動で、労組や教会などを中心に始まったものだ。法的な拘束力はないが、現在ロンドンを含む複数の自治体や一部の民間企業などの参加を得ており、運動を主催するLiving Wage Foundationにより認定された参加組織は昨年の78から432組織に拡大、雇用者数で25万人を数えるという。昨年11月の改定により、ロンドンでは時間当たり8.80ポンド、それ以外の地域で7.65ポンドとなった(注12)。改定に合わせて公表されたKPMGのレポートは、生活賃金未満の賃金水準にある世帯人口は昨年の482万人から524万人へと約40万人増加したと推計している。

注

- ただし、統計局が12月に公表した労働時間・賃金年次調査の一次集計は、13年4月までの1年間に税引き後の週当たり賃金額の中央値は2.2%上昇したと推計している(労働市場統計による同期の賃金上昇率は1.5%)。政府はさらに、社会保険料などを差し引いた賃金額の試算により、上位10%を除く就業者の賃金上昇率は2.5%であったとして、9割の就業者について(同期の消費者物価上昇率2.4%を上回って)実質賃金が上昇したと主張している。Resolution Foundationは、統計局による毎月の推計結果よりも信頼度の高い推計であるとして、実質賃金が増加した可能性を認めつつ、低賃金就労者向け給付が加味されていないこと、また賃金水準が年々低下しているとみられる自営業者が考慮されていないことから、同調査の結果からは賃金水準の変化による具体的な影響をはかることは出来ないと述べている。

- "Low Pay Britain 2013

" (2013)

" (2013) - "Starting out or getting stuck?

" (2013)。報告書によれば、2002年の低賃金労働者の4分の3は10年後も同様に低賃金労働に従事していたという。

" (2013)。報告書によれば、2002年の低賃金労働者の4分の3は10年後も同様に低賃金労働に従事していたという。 - 実質賃金の水準と、不完全雇用(フルタイムの仕事が得られないためにパート労働に従事していると回答した者の数)から算定。

- "Monitoring poverty and social exclusion 2013

" (2013)。雇用年金省(DWP)の平均未満所得世帯調査(HBAI)等に基づく分析。

" (2013)。雇用年金省(DWP)の平均未満所得世帯調査(HBAI)等に基づく分析。 - 人口全体に占める貧困世帯層の比率(21%)は、2004年以来最低の水準に低下している。

- なお、同財団の他の調査報告書

によれば、稼ぎ手が一人しかいない(single breadwinner)世帯はより貧困に陥りやすく、特に子供のいる貧困世帯では、稼ぎ手が一人のカップル世帯が最も多かったという(子供の居る貧困世帯のうち31%は単稼ぎカップル、16%は共稼ぎカップル、8%は一人親就労の世帯、残りが就労者のいない一人親・カップル世帯)。

によれば、稼ぎ手が一人しかいない(single breadwinner)世帯はより貧困に陥りやすく、特に子供のいる貧困世帯では、稼ぎ手が一人のカップル世帯が最も多かったという(子供の居る貧困世帯のうち31%は単稼ぎカップル、16%は共稼ぎカップル、8%は一人親就労の世帯、残りが就労者のいない一人親・カップル世帯)。 - ただしスコットランド政府が12月に公表した報告書

は、貧困層の拡大と給付制度改革の間に関連性を認めている。

は、貧困層の拡大と給付制度改革の間に関連性を認めている。 - 現在制度改正が進められている低所得層向けの給付制度(ユニバーサル・クレジット)は、税・社会保険料を差し引いた後の所得額をベースに給付額を決定するため、課税限度額の引き上げはこうした層の所得水準の実質的な改善につながらないと指摘されている。

- Social Mobility and Child Poverty Commission "Social mobility: the next steps

" (2013)

" (2013) - 10月の改定額は、21歳以上向けの基本額が6.31ポンド(12ペンス・1.9%増)、18~20歳向けが5.03ポンド(5ペンス・1.1%増)、16~17歳向けが3.72ポンド(4ペンス・1.0%増)。またアプレンティス向け額を2.68ポンド(3ペンス・1.1%増)に引き上げた。

- 昨年の7.45ポンド・8.55ポンドからそれぞれ20ペンス(2.6%)と25ペンス(2.9%)の引き上げとなり、ほぼ物価上昇率と同等の引き上げ幅。

参考

- Gov.uk

、Office for National Statistics

、Office for National Statistics 、Low Pay Commission

、Low Pay Commission 、Institute for Fiscal Studies

、Institute for Fiscal Studies 、Resolution Foundation

、Resolution Foundation 、Joseph Rowntree Foundation

、Joseph Rowntree Foundation 、KPMG

、KPMG 、Trades Union Congress

、Trades Union Congress 、Confederation of British Industries

、Confederation of British Industries 、Living Wage Foundation

、Living Wage Foundation 、BBC

、BBC 、The Guardian

、The Guardian 、Trussell Trust

、Trussell Trust ほか各ウェブサイト

ほか各ウェブサイト

参考レート

- 1英ポンド(GBP)=170.29円(※みずほ銀行ウェブサイト

2014年2月13日現在)

2014年2月13日現在) - 1ユーロ(EUR)=139.37円(※みずほ銀行ウェブサイト

2014年2月13日現在)

2014年2月13日現在)

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2014年 > 2月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働条件・就業環境、勤労者生活・意識

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス