新たな給付削減案、低賃金世帯など3割に影響の見込み

歳出削減策の一環として、就労年齢層向け給付の改定額の抑制を盛り込んだ「給付改定法案」が、1月に庶民院を通過した。障碍者向けの一部の給付や公的年金を除く大半の給付について従来の物価連動による改定方式を停止し、2015年度まで改定幅を1%に固定する。低賃金の就労世帯を含め、国内の30%の世帯が影響を受けると予測されている。

物価による給付額の改定を停止

法案(注1)は、昨年12月の財政状況報告において財務相が示した方針を受けたものだ。政府は既に、2010~2015年の間に社会保障予算180億ポンド(注2)を削減するため、一部の給付制度の廃止や改定額の凍結・削減などを実施している。しかし、景気低迷の影響などで財政状況が改善せず、追加の削減策が検討されていた(注3)。

従来、給付額の改定は前年9月までの12カ月の卸売物価指数(RPI)上昇率を基に決定していたが、2011年の制度改正により上昇率の低い消費者物価指数(CPI)に変更された。物価に連動しない給付額の改定は過去に例がないという。財務相は制度改正にあたり、過去5年間の給付額の上昇率は平均給与の倍(10%)に相当し、不公正であると主張。また公共部門の基本給の上昇率は既に1%に抑制されており、給付額の改定もこれに倣うべきだと述べた。

今後3年間、1%改定(注4)の対象となるのは、主要な給付制度である求職者手当、雇用・生活補助手当、住宅給付の基本額のほか、雇用・生活補助手当のうち就労活動グループ向けの加算部分、低所得層向けの税額控除(就労税額控除および児童税額控除)の親向け加算部分、法定疾病手当、法定出産手当(母親・父親向け)、法定養子手当、児童給付などで、10月に導入予定のユニバーサル・クレジット(低所得層向け給付を統合)のうち対応する給付についても同様の扱いとなる。なお、障碍者や年金受給者向けの給付(注5)、介護者手当は対象外となる。政府によれば、全世帯の30%、何らかの公的給付を受けている世帯の大半が影響を受け、CPIによる改定があった場合に比べて平均で週3ポンドの給付減(所得の1%相当)となる(注6)。制度改正により、2015年度までに37億ポンドの予算削減効果が見込まれている。

政府の影響評価によれば、最も大きな影響をこうむるのは公的給付の受給世帯が多い低所得層だ(注7)。ただし、政府は明確に示していないものの、その多くは低賃金の就労世帯とみられる。例えばシンクタンクのResolution Foundationは、今回の政府案により影響を受ける世帯全体の68%を就労世帯が占め、37億ポンドの予算削減の6割はこうした世帯が負担することになると推計している。同様に、シンクタンクのLandman Economicsも、影響を受ける世帯の3分の2が就労世帯であると試算している。

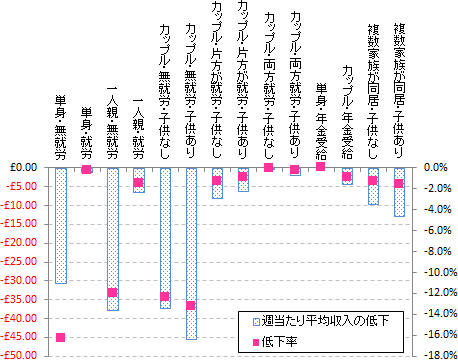

なおLandman Economicsは、政府が目標として掲げる給付予算の100億ポンドの削減が実施された場合の影響についても分析している(注8)。これによれば、年金受給世帯や単身・カップルの就労世帯が殆ど影響を受けないのに対して、無就労世帯では週当たり30~45ポンドの所得減(週当たり所得の12~16%相当)となるという(図参照)。

野党は、政府の経済運営の失敗により拡大した赤字を低所得層に負担させるのか、と批判している。例えば労働党のミリバンド議員は、政府が12月の財政状況報告の中で、給付抑制案と併せて「富裕層に応分の負担を求める」策として示した年金積立ての税控除限度額の改定(5万ポンドから4万ポンドへ)について、より大幅に引き下げることを提案している。同議員によれば、4万ポンドへの引き下げによる予算削減額の2015年度までの累積は11億ポンドに留まるのに対して、低所得層が大半を負担する抑制案は56億ポンドにのぼる。このため、削減策は不公正であると批判、限度額を年4万ポンドから2万6000ポンド(注9)に切り下げれば、33億ポンドの歳出削減につながり、法案は不要になると述べている。

図:給付抑制策の影響に関する試算

参考:TUCウェブサイト![]()

参考

- 法案は、2014・2015年度に関するもの。庶民院図書館の法案調査報告書によれば、単年の給付額の改定は雇用年金相による命令(order)により実施が可能だが、複数年にわたる改定について予め決定するには、法改正が必要となるという(本来は雇用年金相が毎年見直しを行うことになっているため)。

- 2010年時点の社会的保護(Social protection-社会保障および税額控除)予算額1940億ポンドの1割弱。

- この一環として、2016年度までにさらに100億ポンドを社会保障予算から削減する方針が示されていた。

- なお、15年度までにCPIが1%を下回った場合は、CPIに準拠した改定となる。

- 雇用・生活補助手当のうち、特に重度の健康上の問題を抱える層向けの付加部分など。

- 2012年以降3年間のCPI上昇率予想(各9月時点)は、それぞれ2.2%、2.6%、2.2%。

- 所得階層別で下から10%に属する世帯では、2%の所得減。なお低所得層のうち影響を受けない層の大半は、年金受給者と単身の若年者だという。

- イギリス労働組合会議(TUC)の依頼による。

- 2万6000ポンドは年平均給与額にあたり、政府が4月から導入を予定している世帯当たりの給付上限額でもある。

参考資料

参考レート

- 1ポンド(GBP)=145.37円(※みずほ銀行ウェブサイト

2013年2月5日現在)

2013年2月5日現在) - 1ユーロ(EUR)=124.53円(※みずほ銀行ウェブサイト

2013年2月5日現在)

2013年2月5日現在)

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2013年 > 2月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題、勤労者生活・意識

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス