福祉改革法、成立

―就労促進を主要目的に

福祉改革法が3月に成立した。現行の低所得者向け給付制度の統合、世帯当たりの給付の上限額設定、不正受給に対する罰則の強化などを盛り込み、受給者の就労促進を主要な目的としている。政府は、新たな仕組みの実施により、社会保障支出の抑制効果を見込んでいる。

低所得者向け給付制度の統合、罰則強化など柱

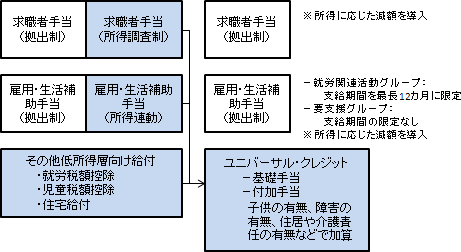

福祉改革法の柱である「ユニバーサル・クレジット」は、現在、低所得層向けに実施されている複数の給付制度(注1)を、単一の制度に統合するもので、2013年からの導入が予定されている。政府は、現行の各種給付が異なる基準で支給されること、一定時間以上就労する場合には異なる 給付制度への再申請が必要となること、また就労による収入の増加に対して給付の減額率が高いことなどが、受給者の就労への移行の障壁となってきたとしている。このため、申請手続きや支給条件の簡素化などで、受給者の就労を促進することを新制度導入の大きな目的に掲げている。また、子供を持つ親の就労促進策として、託児補助の受給の資格要件である就労時間の下限(16時間)を廃止、約8万世帯を新たに支援対象とする。

政府の試算によれば、ユニバーサル・クレジットの導入により、低中所得層280万世帯の所得が増加する(200万世帯では所得が減少)。全世帯の平均では週29ポンドの所得増となり、児童35万人、成人55万人の計90万人が貧困から脱するという。また給付制度の簡素化により、給付や税額控除の申請件数を現在の1200~1300万件から2017年10月までに800万件に削減することも、目標に掲げられている。

一方で、既存の給付制度に関する削減策も盛り込まれている。一つは、各種給付の合計額に年間2万6000ポンド(注2)の上限を設定し、就労世帯の平均的な給与所得を上回らないようにする措置だ。6万7000世帯が対象となると見られ、2013年度に2億9000万ポンド、14年度に3億3000万ポンドの支出削減が見込まれる。

また、就労困難者に対する給付制度である雇用・生活補助手当(注3)の拠出制給付の受給者のうち、就労関連活動グループ(健康上の問題が軽度で就労に移行しやすい者)に対して12カ月の期間制限を設け、以降は所得調査制の手当のみ受給可能とする(2012年4月末から)。さらに、拠出制の求職者手当および雇用・生活補助手当に、収入に応じた減額を新たに導入する。

住宅給付の関連では、使用していない寝室相当分の給付額を削減する。政府によれば、ロンドンでは7万世帯が不要な寝室に対する給付を受けており、年間で8000万ポンドのコストに相当するという。

また、障害者生活手当(Disability Living Allowance-障害者に対して介護や交通手段に係る費用を支給)についても、改正が予定されている。障害者生活手当は1992年の導入以降、受給者数が210万人増加して現在は320万人にのぼっており、うち16-64歳層が200万人を占める。政府は受給者の削減に向けた措置として、現行制度の受給者のうち就労可能年齢層に対して、より支給対象を限定した個人自立手当(Personal Independence Payment)を2013年に導入、現在の受給者の再審査の実施とともに、新たな定期的審査制度を実施するとしている。新制度の導入を通じて、受給者数の2割の削減が目標とされている。

併せて、不正受給等に対する罰則も強化される。不正受給分の返還に加えて科される罰金の下限額を現行の15ポンドから350ポンド(または不正受給額の50%のいずれか高い額)、上限額を660ポンドから2000ポンドにそれぞれ引き上げる(2012年5月から)、申請者側の誤りによる過給に50ポンドの罰金を新設(同10月から)。また不正により有罪となった場合には、最長3年間の支給停止とする(注4)(2013年4月から)。

これに加えて、3月下旬に政府が発表した2012年度の予算案には、さらなる社会保障予算の削減策として、児童手当に対する6万ポンドの所得制限、年金受給者に対する税額控除の加算分の廃止が盛り込まれた。一方で、高額所得者の一定額以上の所得に対して設けられている50%の税率を2013年4月には廃止し、直近下位の45%の税率を適用する(注5)。財務相は予算案発表に際して、さらに100億ポンドの社会保障予算の削減を2016年までに実施する意向を示している。

なおこの4月には、予定されていた就労税額控除(注6)の制度改正が実施されている。従来、子供を持つカップルについては双方の労働時間の合計が週16時間以上であることが資格要件となっていたが、これが週24時間に引き上げられ、かつどちらかは16時間以上就労することが必要となった。政府は、大部分の受給者が使用者との交渉で労働時間を延長し、受給資格を維持できるだろうとしていたが、実際には95%(約20万人)が受給資格を失い、最大で週73ポンドの損失を被ったとみられる。

ユニバーサル・クレジットへの再編

一層の所得低下や貧困の深刻化など懸念も

一連の制度改正の効果に関する政府の主張とは裏腹に、シンクタンク等からは、低所得層の一層の所得低下や、貧困の深刻化を招くといった予測が相次いでいる。例えばIFS(財政研究所)は、社会保障と税制の改革が低中所得層の所得を相対的に大きく低下させ、特に子供のいる世帯への影響が大きいと推計している(注7)。また、非営利の児童支援団体Save the Childrenの試算によれば、ユニバーサル・クレジットの導入により、低所得の一人親15万世帯の所得が週平均68ポンド低下、児童25万人に影響するという。

給付額の上限の設定により、特にロンドンなど住宅の賃貸価格の高い地域では、現在の住居を追われる世帯が増加する可能性が指摘されている。低所得層向けの住宅の提供業務は地方自治体の所管となっているが、予算削減の影響から、自治体の中には住民をより賃貸価格の低い地域に移転させようとする動きも報じられている。また、不況の影響もあり、イングランドではここ10年近く減少が続いていたホームレス申請者数が、2010年以降再び増加傾向にある(2011年通年の申請受理数は48510件、前年比14%増)。

さらに、障害者向け給付についても制度改正・再審査による悪影響が懸念されている。例えば、議会の合同人権委員会は、歳出削減や社会保障制度改革の影響が累積する結果、障害者の自立が疎外される可能性を指摘、障害者の自立的生活を法律上の権利として規定し、影響評価等を実施するよう政府に求めている。

また障害者生活手当の受給者の再審査についても、政府への不信感は根強い。既に実施中の就労困難者に対する再審査(注8)において、政府から委託を受けた事業者(フランスの大手IT企業Atosの関連会社)が、本来働けない受給者まで就労可能と判断するケースが多発し、問題となっているためだ。これに関する批判が、議会の雇用年金委員会や専門団体などから相次いでいる。

注

- 所得調査制求職者手当、雇用・生活補助手当(所得連動)、就労税額控除、児童税額控除および住宅給付のほか、現在廃止に向けた移行作業が進められている就労不能給付、所得補助。

- 税引き後。税引き前の金額では、週当たり500ポンド、年間3万5000ポンド。なお単身者については週350ポンド。ただし就労税額控除か、障害者生活手当などの障害者向け給付、雇用・生活補助手当の要支援グループ向けの手当の受給者などは除外される。

- 就労困難者向け給付制度として2008年10月に導入。健康上の問題の有無よりも就労に必要な能力に注目した「就労能力評価」に基づき、申請者を(1)就労関連活動グループ(健康上の問題が軽度で就労に移行しやすい者)、(2)要支援グループ(重度の健康上の問題がある者)及び(3)就労可能なグループ(雇用・生活補助手当の受給は不可)に区分して、受給の可否や条件を判断する。国民保険への拠出に基づく拠出制と、低所得者向けの所得調査制がある。

- 1度目が13週、2度目には26週、3度目に3年。ただし深刻な違反等については、初回から3年とする。

- 所定の時間以上有給で就労している低所得層に対する給付制度。子供の居ない25歳以上の単身またはいずれかが25歳以上のカップルの世帯は少なくとも一人が週30時間以上、またその働き手が16歳以上の障害者または60歳以上の場合は16時間以上、就労していることが要件となる。

- 政府は、高率の課税は富裕層の間に納税回避の姿勢を生み、結果として効果がなかったと説明。減税措置による直接の税収減である30億ポンドの5倍相当の税収を、徴税に関する体制強化などで上げるとしている。しかし、給付制度における予算の削減分が富裕層に対する減税に充てられる形となり、強い批判を集めている。

- IFSの推計によれば、12年度に導入される税・社会保障の制度改正により、所得水準の最も低い10%の世帯では1.5%、最富裕世帯10%では0.5%弱の所得減となる。また、子供の居る世帯では平均1.4%、年間530ポンド(子供の居ない就労年齢世帯では0.5%、同150ポンド)の所得減で、うち所得の最も低い10%の世帯の減少率は3.5%に達する。一方、年金受給世帯は、低所得世帯を中心に平均0.5%前後の所得増となる。

- 雇用・生活補助手当の導入に伴い、従来の制度である就労不能給付(IB)受給者は前述の就労能力審査を受けることとなった。審査結果が就労困難である場合は雇用・生活補助手当に、就労可能の場合は求職者手当にそれぞれ移行するが、審査結果を不服とする場合は、裁判所に申し立てを行なうことが出来る。政府の公表しているデータによれば、2008年の再審査開始以降、60%の受給者が初回審査で就労可能と判断されているが、この結果に申し立てを行った者(35%)のうち40%について、審査結果が誤りであると認められている。ただし現地報道によれば、裁判所で就労困難と判断されても再度の審査では再び就労可能と判断され、裁判と再審査を繰り返すといった状況も生じているという。

参考資料

- Department for Work and Pensions

、UK Parliament

、UK Parliament 、Institute for Fiscal Studies

、Institute for Fiscal Studies 、Save the Children

、Save the Children 、BBC

、BBC 、The Guardian

、The Guardian 、The Independent

、The Independent ほか各ウェブサイト

ほか各ウェブサイト

参考レート

- 1英ポンド(GBP)=125.29円(※みずほ銀行ウェブサイト

2012年5月21日現在)

2012年5月21日現在)

2012年5月 イギリスの記事一覧

- 雇用情勢が改善、パート増加で―長期失業者は依然増加

- 福祉改革法、成立―就労促進を主要目的に

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2012年 > 5月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス