見習訓練契約終了3年後の就業率大きく上昇

―見習訓練制度に関する追跡調査

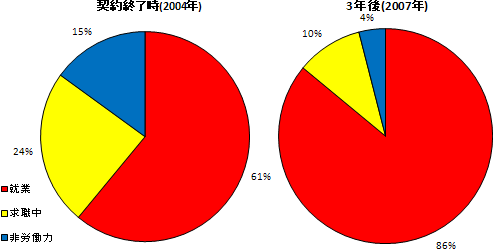

DARES(フランス調査統計局)が発表した見習訓練制度に関する追跡調査報告によると、2004年に見習訓練契約が終了した者のうち61%が訓練終了時に職を得ていた。そのうち、訓練を受けた企業に就職した者が過半数を占め、また、3年後(2007年時点)の就業率は見習訓練契約を終了した者全体の86%に達していたことが明らかとなった。

見習訓練契約(Contrats d’apprentissage)は、16歳から25歳の若年層を対象とし、企業内での職業訓練や職業訓練機関での研修を通じて職業能力を高めることを目的とする特殊雇用契約。見習訓練生は企業と契約し、契約期間中理論と実践の両面から訓練を受け、訓練修了後は職業教育や技術教育の資格、技師証書などが与えられる。また、見習訓練生には労働契約が適用され、期間中給与が支給される。報酬は年齢と見習訓練契約開始からの経過期間に応じて異なる。一方、見習訓練生を受け入れる企業側も社会保険料を免除されるなど地域圏や国から支援を受ける。

1971年の見習訓練センター設立以来、見習訓練制度の法的枠組は度々見直されてきた。最近では、2009年4月に発表された若年者のための緊急雇用対策(注1)の一環として、見習訓練生の雇用増大が図られた。受入企業への支援として、従業員11人以上の企業を対象とした「見習訓練ゼロ負担」措置と従業員50人未満の企業を対象とした特別奨励金措置がとられた(注2)。これらの措置により、2009年6月から2010年6月の間に32万件の新規見習訓練契約が締結された。2008年にはフランス全土で42万8,000人を超える若年者が見習訓練を実施している。

見習訓練生の高学歴化

以前は低学歴者が多かった見習訓練契約締結者に、バカロレア+2年以上の学業修了証を持つ者(大学の一般教養課程修了に相当)が増加しているのも最近の傾向である。従来見習訓練契約の対象となるのは、BEP-CAP(職業教育修了免状-職業適性証)レベルの訓練であったが、近年は取得目標資格のレベルが上昇を続けている。2004年には見習訓練生の52%がBEP-CAPレベル以下(レベルV以下)であり、バカロレア+2年以上(レベルⅢ以上)の者は22%を超えていた。上位レベルに占める割合が大きい分野は管理サービスで、バカロレア以下のレベルの中心は建設、食品関連産業、保健、個人向けサービスとなっている。上位レベルの見習訓練生は、低位レベルの見習訓練生より安定した仕事に早く就く傾向が見られる。また、資格レベルに関しては女性の方が男性より高い傾向がある。女性では60%がバカロレア以上の訓練を受けて終了しているが、男性における同比率は42%にとどまっている。

見習訓練受入企業は中小が多い

見習訓練契約を結ぶ企業の規模は中小の場合が多い。2004年に見習訓練契約が終了した若年者の50%以上が従業員10人未満の企業で訓練を受けたと答え、78%が従業員50人未満の企業と答えている。若年者の約60%が第三次産業で見習訓練を受け、20%が建設、14%が製造業で受けている。特に、32%がサービス業を主たる業務とする企業で受入れられ、そのうち8%がホテル・外食産業である。工業セクターと農業セクターにおける見習訓練生大半のレベルはバカロレア+2年(レベルⅢ)であるが、建設業の見習訓練生は主にレベルBEP-CAP (レベルV)の若者となっている。また、見習訓練生の多くは男性であり、2004年に終了した見習訓練生の70%を占めていた。訓練の専門分野については、男性は建設業と製造業が多く、管理サービス、商業、保健は女性に多いなど性別による違いが顕著である。

見習訓練契約終了後3年で就業率は大きく上昇

見習訓練契約終了時(2004年)に就業していた若年者のうち、52%がCDI(無期雇用契約)、20%がCDD(有期雇用契約)、17%が派遣労働であった(図表1)。また、見習訓練終了後の3年間に就業している若年者の比率は大幅に上昇し、見習訓練契約終了時には61%であったものが3年後には86%と、25ポイント上昇した(図表2)。同時期に求職中の若年者の比率は、契約終了時の24%から3年後に10%と半分以上減少している。このような若年見習訓練生の労働市場での状況改善は、若年者の参入が漸進的である状況を反映したものと言えるが、2004年から2007年にかけて労働市場情勢が改善したこともその一因であると考えられる(注3)。

| 契約終了時(2004年) | 3年後(2007年) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | うちレベルV以下 | 全体 | うちレベルV以下 | ||

| CDI (無期雇用契約) |

52 | 54 | CDI (無期雇用契約) |

65 | 56 |

| CDD (有期雇用契約) |

20 | 15 | CDD (有期雇用契約) |

11 | 13 |

| 派遣 | 17 | 21 | 派遣 | 8 | 13 |

| 熟練化契約 | 3 | 3 | 熟練化契約 | 2 | 2 |

| 自営 | 2 | 2 | 自営 | 4 | 3 |

| 援助付き契約 | 1 | 1 | 援助付き契約 | 4 | 4 |

| その他の就業 | 4 | 5 | その他の就業 | 6 | 8 |

出所:Céreq(資格取得調査研究センター) 2004年世代調査

図表2 見習訓練契約終了者の就業状況

出所:Céreq(資格取得調査研究センター) 2004年世代調査

訓練を終えた見習訓練生が最初の仕事に就くまでの期間は平均約3カ月

最初の就職までの平均期間は見習訓練契約終了から3カ月弱であり、見習訓練制度を利用せずに同等レベルの訓練を受けた若年者では4カ月強であった(図表3)。しかし、労働市場へのアクセス状況は訓練レベルによる違いが非常に大きい。訓練レベルV bisの見習訓練生では見習訓練終了後5.1カ月かかり、見習訓練を利用しなかった同レベルの若年者の場合は6.5カ月であった。一方、レベルⅢの見習訓練生は最初の仕事に就くまでの平均期間はわずか1.8カ月である(見習訓練を利用しなかった同レベルの若年者は3.4カ月)。

見習訓練生の2人に1人以上がサービス・セクターの企業で最初の仕事に就き、4人に1人以上が工業セクターで就業している。契約終了時に受入企業で雇用されていない見習訓練生は、見習訓練契約を実施したセクターに近いセクターで最初の仕事に就く場合が多い。例えば、見習訓練契約期間中に建設企業で働いていた見習訓練生の65%はやはり建設セクターで最初の仕事に就いていた。

若年者の95%が、見習訓練契約終了時に初めて就いた仕事でフルタイム就業している。パートタイム就業している若年者の60%が労働時間を増やしたいと考えていた。これは強いられたパートタイムである可能性が考えられる。見習訓練を終了した若年者の平均手取り月給は1,300ユーロ。見習訓練生の場合も、見習訓練を利用しなかった同レベルの若年者の場合も、初任給の給与は企業の産業セクターによる差異が大きく、平均してサービス業では低く、製造業では高い。

見習訓練生を受け入れる企業のほとんどが従業員50人未満であり、見習訓練終了者を採用する企業の規模はそれよりも多様である。見習訓練終了者の30%が最初の仕事を従業員50人以上の企業で見つけているが、従業員50人以上の企業は見習訓練契約の若年者の22%を受け入れていたにすぎない。見習訓練を終了した若年者の42%が従業員10人未満の企業で雇用されているが、従業員10人未満の企業は見習訓練契約の若年者の54%を受け入れていた。

| 見習訓練生 | 見習訓練制度を利用しなかった 同レベルの若年者* |

|

|---|---|---|

| レベルI | 3.1 | 3.9 |

| レベルII | 1.9 | 3.2 |

| レベルIII | 1.8 | 3.4 |

| レベルIV | 1.7 | 3.9 |

| レベルV | 3.0 | 5.8 |

| レベルV Bis | 5.1 | 6.5 |

| 全体 | 2.9 | 4.4 |

*2003~2004年に同等レベルの若年者:見習訓練生と同じ訓練(クラスおよび専門分野)を受けて同じ免状を取得したが、見習訓練制度は利用しなかった個人群。学校教育に同等のものがない見習訓練はこのグループに入れることはできない。

範囲:2004年の学業終了者

出所: Céreq、2004年世代調査

見習訓練生の就業継続状況は多様

見習訓練契約終了から職業生活3年目の終わりまでの、就業の安定性と就業継続の状況は多様である。2004年から2007年までの間、見習訓練生の半分が企業を変わり、就業状態から無就業状態へ移行するなど、平均して就業状態は2回以上変化している。2004年の学業終了から2007年春までに、見習訓練制度を利用しなかった同レベルの若年者は22カ月就業したが、見習訓練生はそれを上回る28カ月間就業していた。2004年の学業終了者全体では25カ月である。この平均就業期間については、最低レベルの見習訓練生が23カ月、最高レベルの見習訓練生は29カ月と、低位レベルの若年者の方が就業状況の変化が激しいという傾向が明らかにでている。特に、このレベルの見習訓練生は他の見習訓練生よりも失業期間が多く、そして長い傾向がある。見習訓練制度を利用しないで同等の訓練を受けた若年者の場合、就業月数は、最高レベルで24カ月、最低レベルでは16カ月と幅がある。

就業している若年者のうち、企業への就職時に最初の導入訓練を受けた比率は、見習訓練制度を利用した者が見習訓練制度を利用しなかった者より低い(見習訓練生は17%、学業終了者全体では20%)。しかしこの差異をもって、見習訓練制度を利用することが即戦力になるという結論を導くまでには至らない。見習訓練生と受入企業との間における完全には把握できない要素との因果関係がある可能性も考慮に入れる必要がある。

注

- JILPT海外労働情報2009年6月フランス「若年者の雇用対策、13億ユーロの新プラン」参照

- 2009年6月15日のデクレ第2009-693号および第2009-695号

- 2004年若年者が労働市場に参入した当時、少なくとも景気はあまりよくなかった。その後2004年から2007年にかけて、ILOの定義での25歳未満の失業率は1ポイント低下している。

参考資料

- Dares Analyses(Daresアナリーズ) Novembre2010 n° 077、Céreq(資格取得調査研究センター)2004年世代調査、海外委託調査員

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=113.24 円(※みずほ銀行

ホームページ2011年3月1日現在)

ホームページ2011年3月1日現在)

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2011年 > 3月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > フランス記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題、人材育成・職業能力開発

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > フランス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > フランス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > フランス