国内労働情報 24-01

第7回勤労生活に関する調査(2015年)

概要

研究の目的

本調査は、勤労者生活の実態を把握するために、終身雇用・年功賃金に代表される日本型雇用慣行や将来のキャリアなど職業生活に関する意識とともに、生活満足度や社会のあるべき姿など社会全般にわたる意識の多様な側面について明らかにすることを目的としている。1999年から調査をはじめ、今回で7回目(1999年、2000年、2001年、2004年、2007年、2011年)。調査は、1999年の調査開始以来継続して聞いている勤労意識に関する項目等と、各回ごとのスペシャル・トピックで構成しており、今回のスペシャル・トピックは「全員参加型社会」を取り上げ、女性の職場での活躍や高齢者の就労、外国人労働者に関する意識などについて聞いた。

研究の方法

- 調査方法:

- 調査員による訪問面接調査

- 調査対象:

- 全国20歳以上の男女4,000人

層化2段系統抽出法(①全国の市町村を、都道府県を単位として11地区に分類②各地区をさらに市郡規模によって22に分類――の層化2段系統抽出により抽出した。各ブロック、市町村規模別の層における20歳以上人口の大きさにより4,000の標本(調査対象)を比例配分し、層ごとに系統抽出を行った) - 調査実査期間:

- 2015年11月27日~12月20日

- 有効回収数:

- 有効回答数2,118人/有効回収率53.0%

主な事実発見

1.日本型雇用慣行の評価

(1)「終身雇用」「年功賃金」「組織との一体感」支持割合の推移

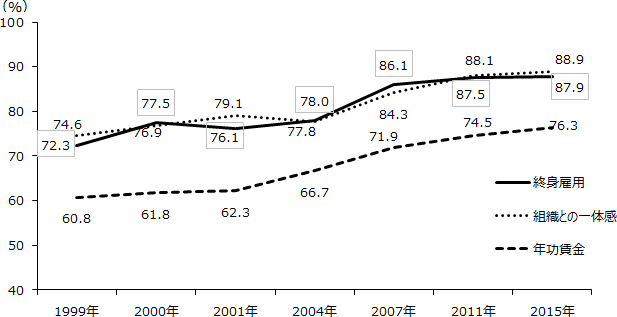

「終身雇用」(「1つの企業に定年まで勤める日本的な終身雇用」)を支持する割合(「良いことだと思う」「どちらかといえば良いことだと思う」の合計、以下同じ)は、2001年(76.1%)に一度若干低下したものの、再び上昇に転じ、2015年(今回調査)は87.9%と高い支持率となった。前回(2011年調査)と比べるとほぼ同水準だが、約10年前(2004年調査)と比較すると10ポイントの上昇となっている。「組織との一体感」(会社や職場への一体感を持つこと)についても、2004年(77.8%)に若干低下した後、上昇を続け、今回調査では88.9%と約9割の支持率を示している。賃金に関する項目でも、「年功賃金」(勤続年数とともに給与が増えていく日本的な年功賃金)を支持する割合が上昇を続けており、今回調査では76.3%。調査を開始した1999年以降、いわゆる日本型雇用慣行をあらわす項目に対する支持割合が上昇している(図表1-1)。

図表1-1 日本型雇用慣行の支持割合

※終身雇用、組織との一体感、年功賃金:「良いことだと思う」「どちらかといえば良いことだと思う」の合計

(2)「終身雇用」年齢階層別支持割合の時系列比較

「終身雇用」について、年齢階層別にみると、すべての年齢階層で87~88%台と約9割が支持する結果となり、年齢階層で大きな違いはない(2015年調査)。時系列に年齢階層別の割合をみると、2004年調査までは、20歳代の支持率を70歳以上が約20ポイント上回るなど、年代が上がるに従って、「終身雇用」を支持する割合は高まる傾向にあったが、2007年調査で、20歳代、30歳代の若年層で「終身雇用」を支持する割合がともに10ポイント以上伸びて、すべての階層で8割を超え、年齢階層別の差は急激に小さくなった。今回調査では、さらに年齢階層別の差が縮まっている(図表1-2)。

図表1-2 「終身雇用」の支持割合

| 調査年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2004年 | 2007年 | 2011年 | 2015年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 72.3 | 77.5 | 76.1 | 78.0 | 86.1 | 87.5 | 87.9 |

| 20-29歳 | 67.0 | 73.5 | 64.0 | 65.3 | 81.1 | 84.6 | 87.3 |

| 30-39歳 | 69.1 | 72.0 | 72.6 | 72.1 | 85.9 | 86.4 | 88.4 |

| 40-49歳 | 70.8 | 77.3 | 74.6 | 76.9 | 86.5 | 87.8 | 88.6 |

| 50-59歳 | 71.0 | 77.1 | 78.9 | 80.0 | 86.0 | 85.2 | 88.1 |

| 60-69歳 | 75.4 | 80.1 | 78.4 | 82.6 | 86.5 | 89.8 | 88.1 |

| 70歳以上 | 83.2 | 84.0 | 85.0 | 85.4 | 87.7 | 88.7 | 87.1 |

(3)「年功賃金」年齢階層別支持割合の時系列比較

「年功賃金」を支持する割合について、年齢階層別にみると、20歳代、30歳代の若年層(それぞれ、72.6%、72.8%)と比べて、50歳以上の割合(50歳代76.2%、60歳代75.7%、70歳以上82.1%)がわずかに高くなっており、年齢階層が上がるに従って、支持割合が若干高まっているが、年齢階層の差は小さく、どの階層でも7~8割の高い支持率となっている。これを時系列でみると、「終身雇用」と同様に、2004年調査までは、年代が上がるに従って「年功賃金」の支持割合が高まっていたが、2007年調査で、20歳代の支持割合が約20ポイントと大きく伸び、2011年調査では、30歳代で約10ポイント伸びて、年齢階層間の差が急速に縮まっている(図表1-3)。

図表1-3 「年功賃金」の支持割合

| 調査年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2004年 | 2007年 | 2011年 | 2015年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 60.8 | 61.8 | 62.3 | 66.7 | 71.9 | 74.5 | 76.3 |

| 20-29歳 | 56.2 | 54.5 | 54.1 | 56.1 | 75.5 | 74.5 | 72.6 |

| 30-39歳 | 56.8 | 57.7 | 55.8 | 62.3 | 63.8 | 73.1 | 72.8 |

| 40-49歳 | 55.3 | 58.2 | 61.5 | 66.4 | 68.2 | 70.2 | 73.7 |

| 50-59歳 | 60.2 | 61.3 | 61.8 | 67.4 | 72.0 | 73.0 | 76.2 |

| 60-69歳 | 66.9 | 67.9 | 67.4 | 69.5 | 72.4 | 75.5 | 75.7 |

| 70歳以上 | 73.0 | 70.1 | 72.0 | 74.5 | 79.1 | 80.2 | 82.1 |

2.望ましいキャリア形成

(1)「一企業キャリア」「複数企業キャリア」「独立自営キャリア」支持割合の推移

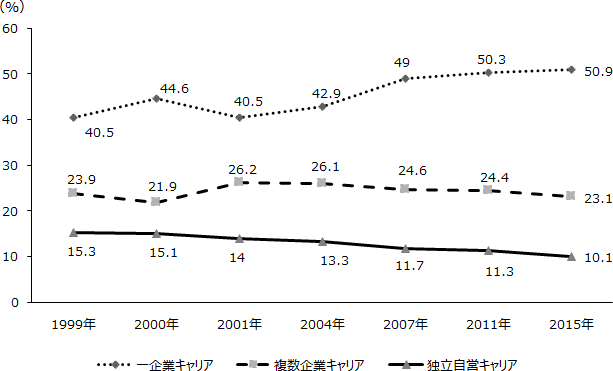

望ましい職業キャリアについては、「一企業キャリア」(「1つの企業に長く勤め、だんだん管理的な地位になっていくコース」「1つの企業に長く勤め、ある仕事の専門家になるコース」の合計)を支持する割合が1999年の調査開始以来、一貫して高く、ゆるやかな上昇傾向を示しており、今回調査では50.9%と過半数に達している。次いで、「複数企業キャリア」(「いくつかの企業を経験して、だんだん管理的な地位になっていくコース」「いくつかの企業を経験して、ある仕事の専門家になるコース」の合計)が23.1%となっており、1999年からほぼ横ばいで推移しているが、2001年からゆるやかに低下傾向が出ている。「独立自営キャリア」(「最初は雇われて働き、後に独立して仕事をするコース」「最初から独立して仕事をするコース」の合計)の割合は10.1%。1999年の調査開始以来、一貫して1割台の低い水準で、ゆるやかな下降傾向を示している(図表2-1)。

図表2-1 望ましいキャリア形成

※一企業キャリア:「1つの企業に長く勤め、だんだん管理的な地位になっていくコース」「1つの企業に長く勤め、ある仕事の専門家になるコース」の合計

- 複数企業キャリア:

- 「いくつかの企業を経験して、だんだん管理的な地位になっていくコース」「いくつかの企業を経験して、ある仕事の専門家になるコース」の合計

- 独立自営キャリア:

- 「最初は雇われて働き、後に独立して仕事をするコース」「最初から独立して仕事をするコース」の合計

(2)「一企業キャリア」「複数企業キャリア」年齢階層別支持割合の時系列比較

「一企業キャリア」を選択した割合について、年齢階層別に時系列でみると、2007年調査までは、若年層よりも60歳以上の高齢者で「一企業キャリア」の割合が若干高い傾向がみられる。しかし2007年調査から、20歳代で「一企業キャリア」を志向する割合が急激に伸び、2011年調査では、2004年調査と比べて17.2ポイントのアップとなっているのが大きな特徴。今回調査では、20歳代の「一企業キャリア」支持割合がもっとも高くなるなど、年齢階層間の差がなくなっている。20~40歳代で「一企業キャリア」の支持割合が伸びる一方、50歳以上の層では支持率を下げている。

60歳以上の高齢者とならぶ高水準となっている(図表2-2)。

「複数企業キャリア」を選んだ割合は、2007年調査まで、「一企業キャリア」とは逆に、年齢階層が若いほど高い傾向を示していたが、前回の2011年調査の20歳代で「複数企業キャリア」支持率が約15ポイントダウンと急落し、今回調査でも若干低下しており、若い層で「複数企業キャリア」志向の色彩が薄まっている(図表2-3)。

全体的にみて、20~30歳代の若者層で「一企業キャリア」志向の割合が高まり、「複数企業キャリア」志向の割合が低くなって、年齢階層別の傾向に大きな差がなくなっている。

図表2-2 「一企業キャリア」の支持割合

| 調査年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2004年 | 2007年 | 2011年 | 2015年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 40.5 | 44.6 | 40.5 | 42.9 | 49.0 | 50.3 | 50.9 |

| 20-29歳 | 36.6 | 44.1 | 38.9 | 33.9 | 40.3 | 51.1 | 54.8 |

| 30-39歳 | 42.6 | 40.1 | 34.9 | 41.0 | 45.1 | 46.7 | 49.3 |

| 40-49歳 | 38.7 | 40.6 | 37.2 | 36.6 | 50.9 | 48.0 | 53.1 |

| 50-59歳 | 40.1 | 41.6 | 40.4 | 45.2 | 48.9 | 49.7 | 48.2 |

| 60-69歳 | 42.3 | 48.9 | 48.4 | 45.9 | 49.6 | 52.1 | 50.6 |

| 70歳以上 | 43.1 | 53.0 | 41.8 | 51.2 | 53.9 | 53.4 | 51.0 |

図表2-3 「複数企業キャリア」の支持割合

| 調査年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2004年 | 2007年 | 2011年 | 2015年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 23.9 | 21.9 | 26.2 | 26.1 | 24.6 | 24.4 | 23.1 |

| 20-29歳 | 33.5 | 29.9 | 36.6 | 35.4 | 42.9 | 28.2 | 26.8 |

| 30-39歳 | 31.5 | 30.4 | 37.4 | 35.7 | 32.8 | 33.9 | 27.9 |

| 40-49歳 | 26.8 | 27.0 | 30.3 | 33.4 | 28.4 | 27.6 | 30.2 |

| 50-59歳 | 21.3 | 22.9 | 22.9 | 24.4 | 22.7 | 28.8 | 29.6 |

| 60-69歳 | 18.0 | 14.9 | 19.7 | 20.0 | 21.8 | 20.4 | 19.5 |

| 70歳以上 | 10.2 | 7.3 | 12.7 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 13.3 |

3.日本が目指すべき社会

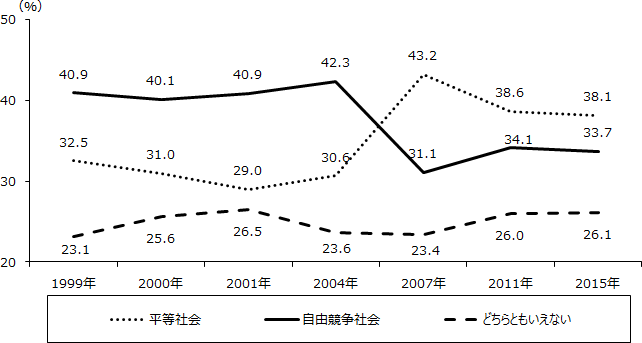

これからの日本が目指すべき社会のあり方について聞いたところ、「貧富の差の少ない平等社会(平等社会)」を選ぶ割合が38.1%で、「意欲や能力に応じ自由に競争できる社会」の33.7%を上回った。調査開始以来の推移をみると、2004年までは「意欲や能力に応じ自由に競争できる社会(自由競争社会)」を選択する割合が「貧富の差の少ない平等社会」を10ポイントほど上回っていたが、2007年調査で10ポイント以上の差で逆転。とくに20歳代、30歳代での伸びが大きく、2004年調査と比べて2007年調査ではそれぞれ15.1ポイント、13.7ポイントのアップとなっている。2011年調査では順位はそのままで差が縮まり、今回調査では前回から横ばい。年齢階層別では、年齢が高いほど「平等社会」支持割合が高く、年齢が低いほど「自由競争社会」支持割合が高い傾向は、調査開始以来変らない(図表3)。

図表3 日本が目指すべき社会

4.職場における女性の活躍についての意識

職場における女性の活躍に関する意識を、具体的な活躍の場面に対する考え方(抵抗感)からみてみよう(図表4)。「女性の職場進出がもっと進むこと」については「抵抗感がない」割合(「あまり抵抗を感じない」「抵抗を感じない」の合計)が86.4%と大多数を占め、「抵抗感がある」割合(「非常に抵抗を感じる」「やや抵抗を感じる」の合計)は11.5%とわずかだった。これは男女別でも差がみられない。「女性が会社の社長になること」「女性の管理職がもっと増えること」「女性の上司が男性の部下を使うこと」「大事な商談の担当者(契約相手)が女性であること」についても、「抵抗感がない」割合が(それぞれ88.1%、87.5%、83.1%、87.2%)と、「抵抗感がある」割合(それぞれ9.7%、10.4%、14.6%、9.7%)を大きく上回っている。これらも男女別の差は顕著ではないものの、女性が「社長」「管理職」「商談相手」になることについては、男性の抵抗が女性よりもわずかに高くなっている。逆に、「男性の部下を使うこと」については、女性の抵抗が男性よりもわずかに高く出ている。

「夫より妻のほうが地位の高い仕事に就くこと」「夫より妻のほうが収入の高い仕事に就くこと」についても、「抵抗感がない」割合がそれぞれ68.8%、68.6%で、「抵抗感がある」割合(それぞれ28.4%、28.5%)を大きく上回っているが、前述の「職場進出」「社長」「管理職」「商談相手」と比べると「抵抗感がある」割合が3割弱と水準が高くなっているのが特徴的。とくにどちらも女性で「抵抗感がある」割合が男性より3~4ポイント程度高いのが目立つ。

「男性が育児休業を取ること」についても、「抵抗感がない」割合が70.6%と、「抵抗感がある」割合の26.7%を大きく上回っている。こちらは男女別でみると差が出ており、男性の抵抗感(32.5%)が女性(22.1%)を10ポイント上回っている。

「乳幼児を他人にあずけて母親が働きにでること」については、「抵抗感がある」割合と「抵抗感がない」割合が拮抗しており(それぞれ48.6%、48.4%)、男女別では男性の方がわずかに抵抗感を持つ割合が高いが、女性でも半数近く(47.3%)が「抵抗感がある」としている。

図表4 女性の活躍に関する意識(%)

| 抵抗がある | 抵抗感がない | わからない | ||

|---|---|---|---|---|

| 女性の職場進出がもっと進むこと | 総数 n=2118 | 11.5 | 86.4 | 2.1 |

| 男性 n=949 | 11.3 | 87.2 | 1.5 | |

| 女性 n=1169 | 11.6 | 85.7 | 2.7 | |

| 女性が会社の社長になること | 総数 n=2118 | 9.7 | 88.1 | 2.1 |

| 男性 n=949 | 11.3 | 87.4 | 1.4 | |

| 女性 n=1169 | 8.5 | 88.8 | 2.7 | |

| 女性の管理職がもっと増えること | 総数 n=2118 | 10.4 | 87.5 | 2.1 |

| 男性 n=949 | 12.1 | 86.5 | 1.4 | |

| 女性 n=1169 | 9.0 | 88.3 | 2.7 | |

| 女性の上司が男性の部下を使うこと | 総数 n=2118 | 14.6 | 83.1 | 2.3 |

| 男性 n=949 | 14.0 | 84.5 | 1.5 | |

| 女性 n=1169 | 15.1 | 82.0 | 3.0 | |

| 大事な商談の担当者(契約相手)が女性であること | 総数 n=2118 | 9.7 | 87.2 | 3.1 |

| 男性 n=949 | 11.1 | 86.5 | 2.4 | |

| 女性 n=1169 | 8.6 | 87.7 | 3.7 | |

| 夫よりも妻のほうが地位の高い仕事に就くこと | 総数 n=2118 | 28.4 | 68.8 | 2.7 |

| 男性 n=949 | 26.0 | 72.4 | 1.6 | |

| 女性 n=1169 | 30.4 | 66.0 | 3.7 | |

| 夫よりも妻のほうが収入の高い仕事に就くこと | 総数 n=2118 | 28.5 | 68.6 | 2.8 |

| 男性 n=949 | 26.7 | 71.7 | 1.7 | |

| 女性 n=1169 | 30.0 | 66.2 | 3.8 | |

| 男性が育児休業を取ること | 総数 n=2118 | 26.7 | 70.6 | 2.6 |

| 男性 n=949 | 32.5 | 65.1 | 2.4 | |

| 女性 n=1169 | 22.1 | 75.1 | 2.8 | |

| 乳幼児を他人にあずけて母親が働きにでること | 総数 n=2118 | 48.6 | 48.4 | 3.0 |

| 男性 n=949 | 50.3 | 47.2 | 2.5 | |

| 女性 n=1169 | 47.3 | 49.4 | 3.3 | |

※「抵抗感がある」:「非常に抵抗を感じる」「やや抵抗を感じる」の合計

「抵抗感がない」:「あまり抵抗を感じない」「抵抗を感じない」の合計

5.高齢時の就労意欲に関する意識

本人が高齢になり、年金が支給されるようになっても働き続けたいかどうか聞いたところ、「働く意欲あり」(「働きたい」「どちらかといえば働きたい」の合計、以下同じ)とする割合が75.8%と、「働く意欲なし」(「どちらかといえば働きたくない」「働きたくない」の合計)割合(21.8%)を大きく上回っている。性年齢階層別にみると、男性の20歳代、30歳代で働き続けたいと思う割合が他の性年齢階層と比べて低く出ているのが特徴的。女性20歳代で働き続けたい割合(74.4%)は、男性20歳代を13.1ポイント上回っている。また、定年に近く現実的になっている男性50歳代で、働き続けたい割合が84.3%ともっとも高くなっている(図表5)。

図表5 年金がもらえるようになっても働きたいか

| 働きたい | どちらかといえば 働きたい |

どちらかといえば 働きたくない |

働きたくない | わからない | 働く意欲あり | 働く意欲なし | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数n=2118 | 44.1 | 31.8 | 12.8 | 8.9 | 2.4 | 75.8 | 21.8 |

| 男性 n=949 | 47.5 | 29.2 | 12.5 | 9.5 | 1.3 | 76.7 | 22.0 |

| 女性 n=1169 | 41.2 | 33.9 | 13.1 | 8.5 | 3.3 | 75.1 | 21.6 |

| 男性・20~29歳n=75 | 26.7 | 34.7 | 25.3 | 10.7 | 2.7 | 61.3 | 36.0 |

| 男性・30~39歳n=123 | 36.6 | 33.3 | 20.3 | 9.8 | 0.0 | 69.9 | 30.1 |

| 男性・40~49歳n=154 | 46.1 | 33.1 | 14.3 | 5.2 | 1.3 | 79.2 | 19.5 |

| 男性・50~59歳n=140 | 46.4 | 37.9 | 9.3 | 5.7 | 0.7 | 84.3 | 15.0 |

| 男性・60~69歳n=220 | 53.2 | 25.9 | 10.0 | 10.9 | 0.0 | 79.1 | 20.9 |

| 男性・70歳以上n=237 | 56.1 | 20.7 | 7.6 | 12.7 | 3.0 | 76.8 | 20.3 |

| 女性・20~29歳n=82 | 23.2 | 51.2 | 17.1 | 7.3 | 1.2 | 74.4 | 24.4 |

| 女性・30~39歳n=153 | 39.9 | 36.6 | 15.0 | 6.5 | 2.0 | 76.5 | 21.6 |

| 女性・40~49歳n=223 | 39.5 | 39.0 | 15.7 | 4.0 | 1.8 | 78.5 | 19.7 |

| 女性・50~59歳n=188 | 36.2 | 39.9 | 14.9 | 6.4 | 2.7 | 76.1 | 21.3 |

| 女性・60~69歳n=258 | 51.6 | 22.5 | 11.2 | 10.9 | 3.9 | 74.0 | 22.1 |

| 女性・70歳以上n=265 | 42.6 | 29.4 | 9.1 | 12.8 | 6.0 | 72.1 | 21.9 |

※「働く意欲あり」:「働きたい」「どちらかといえば働きたい」の合計

「労働意欲なし」:「働きたくない」「どちらかといえば働きたくない」の合計

6.外国人との就労や暮らしについての意識

外国人と一緒に働くことや、隣人として暮らすことなどに関する意識を、具体的な場面についての考え方(抵抗感)から見てみる(図表6)。

「職場で外国人の同僚と一緒に働くこと」については、「抵抗感がない」(「あまり抵抗を感じない」「抵抗を感じない」の合計、以下同じ)割合は75.3%で、「抵抗感がある」(「非常に抵抗を感じる」「やや抵抗を感じる」の合計、以下同じ)割合の20.1%を大きく上回っている。これは、外国人の同僚・上司と働いた経験の有無で違いがあり、経験がある場合は88.0%と9割近くが「抵抗感がない」としている。

「外国人が日本人よりも良い仕事に就くこと」は、抵抗感が高そうなケースだが、「抵抗感がない」割合が71.0%と、「抵抗感がある」割合の24.4%を大きく上回っており、外国人と働いた経験の有無による違いは見られない。

「外国人が会社の社長になること」については、「抵抗感がない」割合は63.9%で、「抵抗感がある」割合の31.6%を上回っているものの、同僚として働くケースや日本人より良い仕事に就くケースよりも抵抗感を持つ割合が高く出ている。これは、外国人とともに働くことと言うよりも、働く環境がドラスティックに変化する可能性への不安が影響しているのかもしれない。

「外国人の店員から接客サービスを受けること」については、大多数の80.1%が「抵抗感がない」としており、「抵抗感がある」は16.4%と1割台。外国人と働いた経験の有無による違いが見られる。

「介護サービスの担い手が外国人であること」では、「抵抗感がない」割合が64.2%と、「抵抗感がある」割合の31.9%を上回っている。これも、外国人と働いた経験の有無による差が見られ、経験ありで抵抗感を持つ割合は23.9%なのに対して、経験無しで抵抗感を持つ割合は34.9%となっている。

「自分の隣近所に外国人の住人が増えること」「自分の子供や兄弟姉妹が外国人と結婚すること」では、「抵抗感がない」割合(それぞれ55.2%、55.1%)が「抵抗感がある」割合(それぞれ41.7%、40.9%)をかろうじて上回っているものの、ほぼ拮抗している。これも、外国人と働いた経験の有無による違いがみられ、どちらも経験ありの方が抵抗を感じる割合が低くなっているものの、割合の水準としては3割を超えており、低くない。

全体的にみると、仕事をともにすることやサービスの受け手としての意識と比べ、社会的な受け入れに係わるケースについて、抵抗感を持つ割合が高いといえそうだ。

図表6 外国人と働くことや生活することなどに関する意識(%)

| 非常に抵抗を 感じる |

やや抵抗を 感じる |

あまり抵抗を 感じない |

抵抗を感じない | わからない | 抵抗感がある | 抵抗感がない | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 職場で外国人の同僚と 一緒に働くこと |

総数 n=2118 | 3.0 | 17.1 | 37.1 | 38.2 | 4.6 | 20.1 | 75.3 |

| 外国人の上司・同僚の経験ありn=581 | 2.2 | 9.6 | 35.5 | 52.5 | 0.2 | 11.9 | 88.0 | |

| 外国人の上司・同僚の経験無しn=1537 | 3.3 | 20.0 | 37.7 | 32.9 | 6.2 | 23.2 | 70.5 | |

| 外国人が会社の社長 になること |

総数 n=2118 | 6.5 | 25.1 | 32.1 | 31.8 | 4.5 | 31.6 | 63.9 |

| 外国人の上司・同僚の経験ありn=581 | 6.2 | 22.0 | 29.8 | 41.3 | 0.7 | 28.2 | 71.1 | |

| 外国人の上司・同僚の経験無しn=1537 | 6.6 | 26.2 | 32.9 | 28.2 | 6.0 | 32.9 | 61.2 | |

| 外国人が日本人よりも 良い仕事に就くこと |

総数 n=2118 | 3.8 | 20.6 | 38.7 | 32.3 | 4.6 | 24.4 | 71.0 |

| 外国人の上司・同僚の経験ありn=581 | 2.8 | 20.3 | 35.6 | 40.4 | 0.9 | 23.1 | 76.1 | |

| 外国人の上司・同僚の経験無しn=1537 | 4.2 | 20.7 | 39.8 | 29.3 | 6.0 | 24.9 | 69.1 | |

| 外国人の店員から接客 サービスを受けること |

総数 n=2118 | 2.4 | 14.1 | 40.0 | 40.0 | 3.5 | 16.4 | 80.1 |

| 外国人の上司・同僚の経験ありn=581 | 1.4 | 9.5 | 38.2 | 50.3 | 0.7 | 10.8 | 88.5 | |

| 外国人の上司・同僚の経験無しn=1537 | 2.7 | 15.8 | 40.7 | 36.2 | 4.6 | 18.5 | 76.9 | |

| 介護サービスの担い手が 外国人であること | 総数 n=2118 | 5.4 | 26.5 | 33.7 | 30.5 | 3.9 | 31.9 | 64.2 |

| 外国人の上司・同僚の経験ありn=581 | 3.4 | 20.5 | 36.3 | 38.6 | 1.2 | 23.9 | 74.9 | |

| 外国人の上司・同僚の経験無しn=1537 | 6.2 | 28.8 | 32.7 | 27.5 | 4.9 | 34.9 | 60.1 | |

| 自分の隣近所に外国人の 住人が増えること | 総数 n=2118 | 6.7 | 35.0 | 29.8 | 25.4 | 3.1 | 41.7 | 55.2 |

| 外国人の上司・同僚の経験ありn=581 | 4.3 | 32.9 | 29.8 | 32.0 | 1.0 | 37.2 | 61.8 | |

| 外国人の上司・同僚の経験無しn=1537 | 7.5 | 35.8 | 29.9 | 22.8 | 3.9 | 43.4 | 52.7 | |

| 自分の子供や兄弟姉妹が 外国人と結婚すること | 総数 n=2118 | 9.3 | 31.6 | 28.2 | 27.0 | 4.0 | 40.9 | 55.1 |

| 外国人の上司・同僚の経験ありn=581 | 6.9 | 24.3 | 33.6 | 33.6 | 1.7 | 31.2 | 67.1 | |

| 外国人の上司・同僚の経験無しn=1537 | 10.1 | 34.4 | 26.2 | 24.5 | 4.8 | 44.6 | 50.6 |

※「抵抗感がある」:「非常に抵抗を感じる」「やや抵抗を感じる」の合計

「抵抗感がない」:「あまり抵抗を感じない」「抵抗を感じない」の合計

本文

分割版

- 表紙・まえがき・執筆者・目次(PDF:850KB)

- 第1部 調査結果の概要(PDF:1.5MB)

- 第2部 調査票(PDF:3.1MB)

- 第2部 付属統計表 (時系列集計表・クロス集計)(PDF:1.6MB)

研究の区分

情報収集

研究期間

平成27年度~令和3年度

執筆担当者

()内は調査当時

- 郡司 正人

- 労働政策研究・研修機構 リサーチフェロー(調査部次長)

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.168)。なお、本調査を含めた連結版のデータも収録されています(アーカイブNo.216)。

関連の研究成果

- 日本労働研究機構資料シリーズNo.139『第1回勤労生活に関する調査(1999年)―勤労意識と失業―』(PDF:1.4MB)(2003年)

- 日本労働研究機構 資料シリーズNo.140『第2回勤労生活に関する調査(2000年)―勤労意識と流動化―』(PDF:68KB)(2003年)

- 日本労働研究機構 資料シリーズNo.141『第3回勤労生活に関する調査(2001年)―勤労意識とIT社会―』(PDF:1.9MB)(2003年)

- 労働政策研究報告書No.2『勤労意識のゆくえ――「勤労生活に関する調査(1999,2000,2001年)」―』(2004年)

- 調査シリーズNo.6『第4回勤労生活に関する調査(2004年)』(2005年)

- 調査シリーズNo.41『第5回勤労生活に関する調査(2007年)』(2008年)

- 国内労働情報2013『第6回勤労生活に関する調査(2011年)』(2013年)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム