資料シリーズ No.174

非正規労働者の組織化と労働組合機能に関する研究

概要

研究の目的

非正規労働者を組織化した労働組合が、組織化後に、非正規労働者に対して、どのような取り組みを行うのかを明らかにする。

研究の方法

本研究では、非正規労働者を組織化した労働組合(8事例)を対象に、ヒアリング調査を実施した。

主な事実発見

本研究の主な事実発見は、以下の3点である。なお、以下で言う、非正規労働者とは、労働組合に加入した非正規労働者を指す。

第1に、非正規労働者の雇用の確保である。日本の労働組合は、組合員の雇用の確保を最優先してきた。非正規労働者を組織化すると、その機能が非正規労働者にも発揮される。ある組合は、パートタイマー組合員に対しても、事業所閉鎖の際の手続きを定め、労使で雇用を確保するために取り組むことになっている。ある組合は、会社から事業所閉鎖の提案を受けた際、労使で1,000人を超える組合員の個人面談を行い、出来る限り、組合員の希望に沿う形で雇用を守った。

第2に、処遇改善である。労働組合は、非正規労働者を組織化すると、非正規労働者の処遇改善に取り組む。その内容は、賃金制度の整備、賃上げ、福利厚生の適用等、多岐にわたる。

第3に、組織化活動の波及である。これは、グループ企業の労働組合に見られることであるが、グループ内の組合が非正規労働者の組織化に取り組むと、その経験がグループ内の他の組合に共有され、組織化活動がグループ内に波及していく。

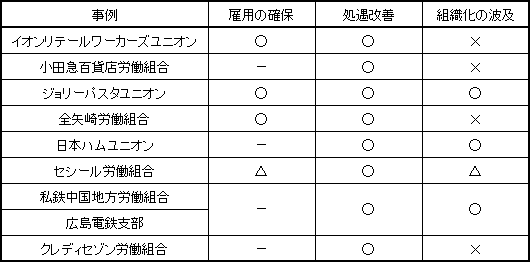

図表 組織化の効果

出所:インタビュー調査結果より。

注.○はあり、△はどちらもいえない、×はなしを意味する。一は不明である。

政策的インプリケーション

本稿では、均衡処遇が実現された状態を、「従業員区分間の処遇格差に対して、それぞれの従業員区分の労働者が概ね納得している状態」と考える。この定義に即して考えると、本稿で取り上げた労働組合は、全てではないが、非正規労働者の不満に耳を傾け、処遇改善に取り組む中で、本稿のいう均衡処遇を実現すると考えられる。

本稿のいう均衡処遇を実現するには、非正規労働者が組合運営に関与し、賃金制度を公開すること(組合内で賃金制度に関する情報を共有すること)が必要であり、その結果として、両者の賃金制度が接近していくことで、労働者の納得が得られるものと考えられる。

政策への貢献

非正規労働者の処遇改善、ならびに今後の集団的労使関係のありようを模索する際の判断材料となる。

本文

本文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次(PDF:1.1KB)

- 序章 問題意識と調査概要(PDF:1.2MB)

- 第1章 均衡処遇実現への取り組みと非正規労働者の雇用確保-イオンリテールワーカーズユニオン(PDF:1.0MB)

- 第2章 企業業績の悪化と非正規労働者の定着-小田急百貨店労働組合(PDF:1.1MB)

- 第3章 グループ内労組の混乱と非正規労働者の処遇改善-ジョリーパスタユニオン(PDF:1.1MB)

- 第4章 事業所移転への対応と処遇改善の課題-全矢崎労働組合(PDF:1.3MB)

- 第5章 グループ企業の組織化と非正規労働者の処遇改善-日本ハムユニオン(PDF:1.1MB)

- 第6章 経営合理化のなかでの組織拡大-セシール労働組合-(PDF:1.0MB)

- 第7章 非正規労働者の正社員化とグループ内組合への組織化の波及-私鉄中国地方労働組合広島電鉄支部(PDF:1.2MB)

- 第8章 均衡処遇と「募集と定着」を実現するための人事制度の構築-クレディセゾン労働組合(PDF:1.1MB)

- 終章 結論(PDF:1.1MB)

研究の区分

プロジェクト研究「非正規労働者施策等戦略的労働・雇用政策のあり方に関する調査研究」

サブテーマ「正規・非正規の多様な働き方に関する調査研究」

研究期間

平成26年度~27年度

執筆担当者

- 前浦 穂高

- 労働政策研究・研修機構副主任研究員

- 青木 宏之

- 香川大学経済学部 准教授

- 山口 塁

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

関連の研究成果

- 調査研究報告書No.30 『チェーンストア業界における雇用の多様化と労使関係』日本労働研究機構編(1992年)

- 資料シリーズNo.9『パートタイマーの組織化と労働条件設定に関する事例調査報告』(2005年)

- 労働政策研究報告書No.48『パートタイマーの組織化に関する労働組合の取組み』(2006年)

- 調査シリーズNo.96『非正規労働者の組織化に関するヒアリング調査』(2012年)

- ディスカッションペーパー15-01『非正規労働者の組織化の胎動と展開―産業別組合を中心に』(2015年)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム