資料シリーズ No.163

多様な領域における若年者雇用支援事業の運営状況

─事業運営団体ヒアリング調査結果報告─

概要

研究の目的

若者から大人への移行過程が不安定化・複雑化・長期化する現代社会では、若者を取り巻く多様なステークホルダーが、互いに連携しながら包括的な支援を行う必要がある。なかでも雇用支援は、若者の自立を促進する上で重要な政策課題である。本研究の目的は、労働行政・学校教育・産業界において実施された公的な若年者雇用支援事業と、民間企業による就職支援サービス事業の事例を収集し、本研究の前身となる調査研究(資料シリーズNo.115 、 資料シリーズNo.128 )が明らかにした若年者雇用支援施策の3つの課題を軸に整理することで、その解決の手がかりを得ることにある。さらにこれらの事例から、今後多様な領域が連携して若年者の雇用を支援していく上で課題となるだろう事柄を提示し、解決に向けての提言を行う。

研究の方法

調査対象事業

- 事例1

- 厚生労働省「新卒応援ハローワーク」

- 事例2

- 文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業(テーマA)」

- 事例3

- 中小企業庁・全国中小企業団体中央会「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」

- 事例4

- 株式会社リクルートキャリア「就職Shop」

調査期間

平成25年12月~26年10月(原則として平成25年度の状況を調査)

調査方法

ヒアリング調査

主な事実発見

- アウトリーチ

事例1,2,3では、潜在的支援対象者へ支援を届けるために「学生団体や地方自治体と連携して若者に直接情報を届ける」「大学教員と連携し支援機関へ誘導してもらう・ゼミ等で訪問セミナーを行う」「支援対象地域の若者の行動範囲に配慮した支援拠点・イベント開催地の選定」などが行われていた。

- 職場への定着支援

事例3では、参加企業の要望が高い「新入社員・リーダー社員研修(地域レベルの「同期」作りの場でもある)」「経営者・人事担当者向け採用・育成ノウハウ研修」を続ける他、新たに「若手社員のコーチ役を務める社員を対象としたコーチング能力向上研修」「企業を超えた女性新入社員と女性リーダー層社員の交流の場作り」の実施を予定していた。事例4では、職場を訪問し詳しい求人情報を収集し、時間をかけて若者と面談することで早期離職を予防していたが、実際に働いてみて初めて分かる「若者の自己イメージと現実とのギャップ」が原因の離職は解決困難であった。

- 若者と企業を個別にマッチングする「支援者」の能力開発・情報共有

- 能力開発

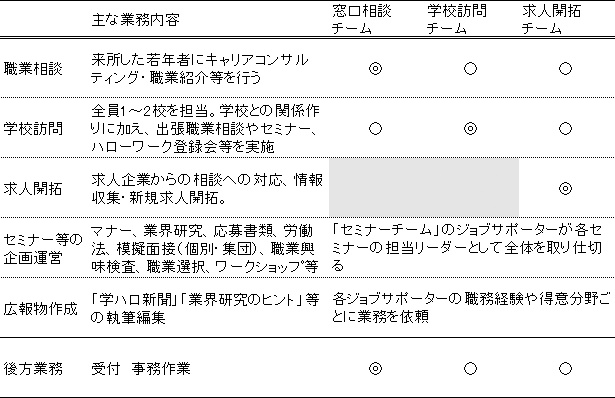

事例1では、業務に直結した職務経験をもつ人材を採用・配置する他、若者に幅広い職業・業界知識を伝えるため、多様な職業・業界出身者を採用していた。能力開発は自己啓発が中心だが、職業安定に関する法制度や個別の求人企業情報を毎始業時に伝える他、求人企業との接し方の研修を実施していた。事例4では、事業理念を共有できる、未経験の若者を含む多様な人材を採用し、長期間の体系的訓練を行うことで、全スタッフが一定水準以上のサービスを提供できるようにしていた。

- 情報共有

事例1と4は共に、若者や求人企業の情報をデータベース化していたが、データ化困難なインフォーマル情報を職業紹介と求人情報管理の両部門間でいかに共有するかが課題となっていた。対策として、事例1では求人票を印刷して書き込み掲示していた。事例4では職業紹介と求人情報管理を兼務する支援者だけからなる拠点を実験的に運営していた。

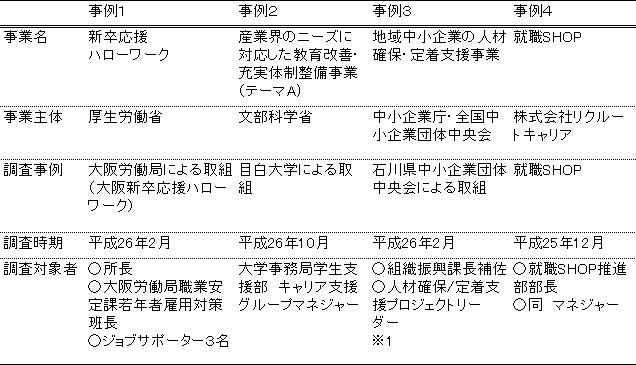

図表1 調査対象事例の概要

※1 石川県を含む全国の状況を把握するため、全国各地域における事業運営をサポートする「支援センター事業」を受託した団体の代表にも調査を実施(平成26年1月)

図表2 大阪新卒応援ハローワークにおけるジョブサポーターの業務配分

政策的インプリケーション

- 若年者雇用支援施策の課題解決にむけて

潜在的な支援対象者に支援を届けるには「地域の状況にあった情報伝達網の構築」「キャリア教育支援を通じての雇用支援」「訪問支援とテレコミュニケーションの活用推進」などが有益だろう。また、職場定着支援としては、「若者が育ち長く働ける職場づくり」に臨む企業に対する支援や、学校から職業へと段階的に移行する社会的な仕組み作りのより一層の推進が望まれる。さらに、若者と企業を個別にマッチングする支援を行う上では、支援者の能力開発と組織的情報共有の仕組み作りに今後も取り組み続けるべきである。一方で、迅速かつ精度の高いマッチングに向けて、若者と企業を多様な基準で類型化し、相性のよい組合せや、特に支援を集中すべき層を抽出する取組も有効だろう。

- 多様な領域の連携による支援の推進にむけて解決すべき課題

- 多様な領域が連携を進めるためには、まず各領域内のステークホルダー間の温度差を解消する必要がある。

- 全ての事例が、若者の保護者(親)に若年者雇用の現状を的確に認識してもらい協力を求める活動を推進しているが、成人である若年者の雇用支援に、どの程度まで保護者の関与を求めるべきか議論が必要である。

- 円滑な連携の推進には、組織間の情報伝達や役割分担、利害調整の業務を担う担当者が重要な役割を果たしている。恒常的な支援の仕組みを構築するためには、安定的な財源の確保とともに、人材の安定的な確保と育成、担当者レベルで構築したノウハウやネットワークを組織レベルで共有する仕組みづくりが必須である。

本文

本文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

研究の区分

プロジェクト研究「経済・社会の変化に応じた職業能力開発システムのあり方についての調査研究」

サブテーマ「若年者の職業への円滑な移行に関する調査研究」

サブサブテーマ「若年者の安定的な雇用への移行に関する研究」

研究期間

平成25~27年

執筆担当者

- 岩脇 千裕

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員

- 桑原 教恵

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

- 品治 佑吉

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム