資料シリーズ No.128

中小企業における若年者雇用支援施策の利用状況

(若年社員ヒアリング調査報告)

概要

研究の目的

本報告は、近年実施されてきた若年者雇用支援施策を利用して就職した若年社員に対するヒアリング調査の結果をとりまとめたものである。本調査の目的は、若年者による支援施策の利用状況、およびそれらの施策が、若年者の就職活動・キャリア形成に及ぼした影響・効果について、現状を把握し事例を収集することにある。調査結果は今後の若年者雇用支援施策の改善に向けての参考資料とする。

研究の方法

- 調査方法と対象者

調査対象企業は全国の7地域から25社を選定した。原則として、2007~12年に若年者雇用支援施策を活用して35歳未満の若年者を正規雇用(への移行を前提とした非正規雇用)した従業員100名未満の非製造業の中から選定した。平成24年6月から9月に企業を訪問し、以下の対象者へヒアリング調査を実施した。

①採用担当者 27名(25社中2社において2名の担当者に調査を実施)

②上記の企業に支援施策を活用して就職した若年社員 21名(4社は採用担当者のみ調査)

本資料シリーズは「②若年社員」の調査結果をとりまとめたものである。「①採用担当者」の調査結果については既刊の、資料シリーズNo.115(2012年)にとりまとめた。

- 調査対象とした若年者雇用支援施策

2009年以降の「新卒者雇用に関する緊急対策」の一環として創設された制度と、JILPTが2011年に実施した企業調査(調査シリーズNo.91)の分析結果から重要度が高いと判断された制度を中心に活用状況を尋ねた。

主な事実発見

1.ハローワークに対する認識と来所の契機

分析対象とする若年社員21名は、30歳以上の正社員経験をもつ5名と、新卒者および卒業後3年以内の既卒者16名に大別される。前者の群にとってハローワークは求職のための重要なインフラであり、利用するのは当然と考えられていた。後者の群では、就職活動初期にはハローワークを中高年用の施設と思っていた人が多いが、友人、家族、学校、マスメディア等を通じて新卒者も利用できることを認識した。

また、新卒者・既卒者の来所の契機は就職活動を行った都市の規模によって異なる。都市部では、在学中はインターネットや学校による支援を活用するが、就職活動がある程度経過してから「大手企業の募集が締め切られ求人が減少した」「卒業により学校の支援が受けられない」「既卒者が応募可能な求人を見つけられない」といった理由から、新たな求人情報や相談相手を求めてハローワークに来所していた。一方、地方小都市では求人情報を得る手段が少ないため、就職活動初期からハローワークを主に利用した人もいる。また地元での就職を希望する人にとって地域の求人が豊富なハローワークは重要な情報源となっている。

2.各支援施策の主な活用状況

- (1) ジョブサポーター等の職員による職業相談〔新卒者7名、既卒者9名の事例〕

就業経験に乏しい新卒者や卒業間もない既卒者は、30代の求職者と比べて就職活動の進め方自体が分からないことも多く、個々人にジョブサポーター等の担当者が付き職業相談ができる点が高く評価されていた。具体的には自己分析の援助や職業・業界情報の提供、模擬面接や書類添削などの支援を受けていた。一方、職員から求人企業の事業や担当業務の内容を説明されたものの「働き始めてから入社前の認識とのギャップを感じた」人もいた。

- (2) ハローワーク主催の就職面接会〔新卒者3名の事例〕

詳細な利用状況を回答してくれたのは1名のみであった。従来は求人情報誌を使ってきたため応募前に企業の詳しい情報を知ることができなかったが、就職面接会では企業で働く人々と直に接することができるため、「自分と会社の相性を応募前に確認できる」と評価していた。

- (3) 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金〔新卒者1名、既卒者9名の事例〕

自ら制度を利用した人はごく一部で、多くは「職員に勧められた」「応募したい求人が偶然制度を適用できるものだった」ため結果的に利用した。「既卒者が応募可能な求人を見つけやすかった」「トライアル期間に会社との相性を確認できた」「制度があったから既卒者でも採用された」と評価される一方、「正社員になれるか不安であった」という人も多い。トライアル期間中にはOJTやOff-JTが実施され、教育訓練の内容に不満をもつ人は少ない。しかし、配置先で前任者からの引継が不足していた点や、具体的な指示がないまま採用直後から既存社員と同等の業務を任された点に困惑した人もいた。

- (4) 試行雇用奨励金(若年者等トライアル雇用奨励金)〔30代5名の事例〕

全員が無職や非正規雇用の状態で来所し、未経験職種への転職を希望していた。制度を利用して4名が未経験職種へ、1名が前職と同じ職種へ就職した。利用の契機は (3) と同様受動的だが「制度があったから就職できた」と評価する人が多く、企業と個人双方にとってメリットのある制度であると考えられていた。トライアル期間中の教育訓練は、採用直後から既存社員と同等の業務を担当した人と、OJTを中心とする訓練を受けた人がいたが、後者についても新卒者や卒業後間もない既卒者より早い段階で既存社員と同等の業務へと移行していた。

- (5) 公的職業訓練校〔30代女性3名の事例〕

全員が未経験の職種への応募を希望していた。1名は訓練により資格を取得したことが希望職種への就職につながった。もう1名は訓練を受けたことで自分にその職種が向いていないことがわかり、経験を活かす就職活動へ方向転換した。また1名は海外生活が長く雇用保険に未加入であったため、訓練を希望していたが受講できなかった。

3.支援を活用して就職した若年者の職場への定着

ほぼ全員が勤続希望であった。しかし新卒者・既卒者の中には「給与額や労働時間が厳しい」「業務内容が入社前の期待と異なる」ことや、「具体的な指示がない」「上司や先輩に声をかけづらい」「将来の展望が描けない」といった環境から転職を示唆する人もいた。女性は結婚・出産後も勤続を希望するが「可能かどうか分からない」と答える人が多い。ステップアップのための転職が一般的な業界であるため、遠い将来には転職もありえるという回答もあった。

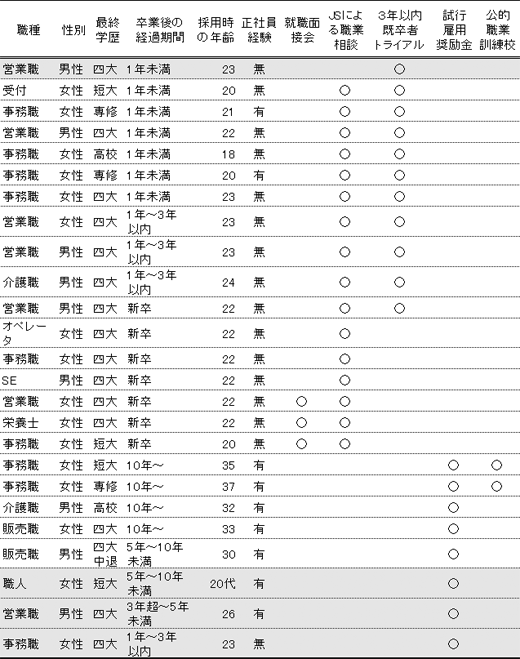

図表1 調査対象者(若年社員)の基本属性と活用した若年者雇用支援施策

※採用担当者のみに調査を実施した企業を網掛けで示した

※「JS」=「ジョブサポーター」の略

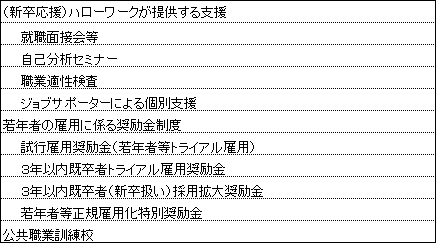

図表2 調査対象者(若年社員)が活用した若年者雇用支援施策

政策的インプリケーション

第一に、支援対象者のタイプによって必要な支援が異なることが示唆された。就職活動期間が相当程度経過してから来所することが多い都市部の若年者には、若年者もハローワークを利用できるという認知を拡大させる必要がある。また、求人情報を得る手段が少ない地方都市の若年者に対しては、ハローワークを就職活動の拠点としてより使いやすい場とする工夫が必要である。未就職の既卒者、海外からの帰国者といった個別に異なる課題を持つ若年者には、個々人の状況に合わせた支援が必要である。

第二に、ジョブサポーター制度を更に充実させる必要性が示唆された。ジョブサポーターによるきめ細かな相談は概ね高く評価されているが、ジョブサポーターがより具体的な情報提供を行えるよう、各自の得意分野だけでなく多様な業界・職業について視野を広げるための取り組みを充実させる必要がある。

第三に、若年者の雇用にかかる奨励金制度については、若年者が制度の内容を正確に理解した上で活用できるよう、就業経験の少ない若年者にも分かりやすい説明を強化する必要がある。また「正規雇用へ移行できるか不安だった」という声も多いことから、トライアル期間における教育訓練を充実させるとともに、正規雇用への移行基準を明確化し、若年者本人が認識できるようにする必要がある。

政策への貢献

本資料シリーズは以下の目的に活用される予定である。

- ジョブサポーターによる職業相談等の就職支援の実施状況の把握及びその評価

- 新卒応援ハローワーク等による学卒者支援

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次(PDF:511KB)

- 序(目的・背景等)(PDF:508KB)

- 第1部 調査結果の概要(PDF:648KB)

- 第2部 資料(PDF:0.98MB)

- ヒアリング票(PDF:568KB)

研究の区分

プロジェクト研究「経済・社会の変化に応じた職業能力開発システムのあり方についての調査研究」

サブテーマ「若年者の職業への円滑な移行に関する調査研究」

研究期間

平成24年度~25年度

執筆担当者

- 岩脇 千裕

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員

- 高久 聡司

- 目白大学 専任講師

- 桑原 教恵

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

関連の調査研究

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム