資料シリーズ No.127

ベトナムにおける工学系学生の職業への移行と

産学連携に関する調査研究

概要

研究の目的

これまであまり研究の対象となってこなかった、アジア(ベトナム)の若者の学校から職業への移行の様相を工学系に焦点をあてて検討し、日本の若者の移行研究を相対化する。

研究の方法

ハノイでの現地調査、インタビュー調査。

主な事実発見

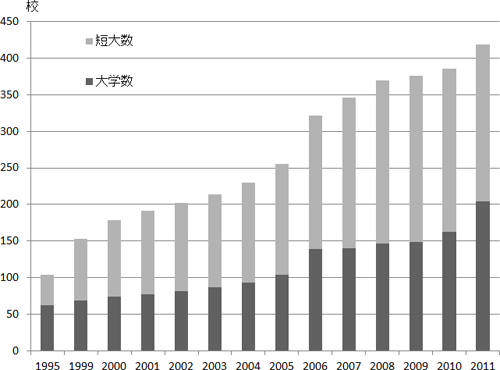

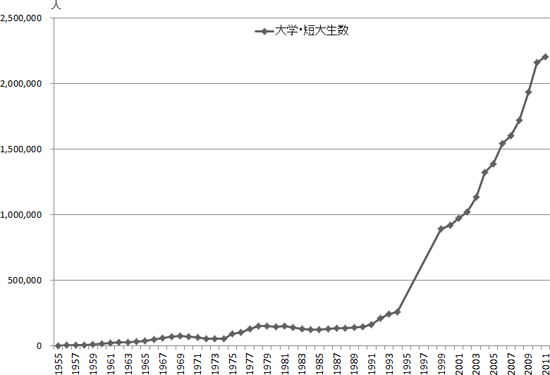

ドイモイ政策以前のベトナムの大学は国家のエリート養成が主眼であり、学生の就職は職業分配制度というきわめて組織化の度合いが高いマッチングが行われてきた。しかしドイモイ政策導入後は職業選択が自由化され、もともと科挙の伝統があり教育熱心な土壌があったベトナムでは過剰とも言える教育熱が高まった。他方で大学教育の性格がエリート養成から個人のキャリア形成や自己実現の場に変更されたことに伴い、大学の数は鋭いヒエラルキー化を伴って増加し、大学進学率は急激に上昇した。同時期に経済的な発展もはじまったが、大卒者の就職難は解消されず、むしろ悪化している。

また就職プロセスにおいても、大学や労働行政などの公的な組織化の主体がないため、大学生のマッチングにおいて縁故やパーソナル・ネットワークという属性主義的な要素の影響が色濃く出るようになっており、大きな課題となっている。

本資料シリーズは工学系人材を対象としているのでベトナムの工業化の状況に眼を向けると、ベトナムの工業化はまだあまり進んでいないにもかかわらず高学歴化は進み、他方でワーカーの不足や職業訓練プログラムの人気低下など、需要と供給のギャップが急激に拡大している。こうした課題に対して、近年日本を含む諸外国の支援による産学連携プログラムが開始されている。本資料シリーズでは、中堅大学であるハノイ工業大学とトップランクにあるハノイ工科大学のそれぞれのプログラムの産学連携について詳しく取り上げ(詳細については、資料シリーズ参照)、学生に対するインタビューも実施した。

さらに日系企業の採用と大卒者への評価について、日系企業(製造業)3社の事例から、採用、人材育成、大学と企業との連携についての示唆の3点について検討を加えた。

採用段階においては、基礎レベルの専門性に加えて、人間性や性格といったメンバーシップ的な要件が挙げられたところは共通する。いずれの企業にも、若い大卒者は一定の時間をかけて育てる必要があるという認識があった。

採用後の教育訓練段階では、日本の新人教育ではやっていない研修を実施したり、日本での育成と同じようには行かず試行錯誤している面もみられた。というのも日系企業では、社会人としてのマナーや集団行動などについての不足感が日本の新人に比べて強い。これは共同で仕事をする、チームで相互の仕事の進み具合を確認したり、途中での摺合せを図ったりという日本的な仕事の仕方が要求するものだと推測される。また日系企業には、より難しい仕事、幅を広げる仕事を経験させることで、仕事のおもしろさややりがいを感じてもらうことが定着につながるという考え方が共通している。日系企業はベトナムにおいても日本的な人材養成を行っているのである。

大学と企業との連携の在り方への示唆については、日系企業がベトナムの大学に期待しているものは即戦力育成ではなく、むしろ白地性であった。組織で仕事をしていくための基本としての一定の対人能力や行動様式、また、ものづくりへの関心、仕事内容への興味、やりがいを重視する姿勢が求められていた。

図表1 ベトナムにおける大学・短大数の推移 (1995年度~2011年度)(単位:校)

出典:[Bộ Giáo dục và đào tạo, 1995、ベトナム統計局ウェブサイト]より、伊藤氏作成。

図表2 ベトナムにおける大学・短大生数の推移 (1955年度~2011年度)(単位:人)

出典:[ Bộ Giáo dục và đào tạo, 1995、ベトナム統計局ウェブサイト]より伊藤氏作成。

政策的インプリケーション

以上の検討より、日本の大学から職業への移行支援に対する示唆について考察する。

第一に、学校から職業への移行過程において組織の関与がなくなり、大卒労働市場が大規模化したベトナムにおいては、縁故などのパーソナル・ネットワークの関与が大きくなっている。その結果として、大卒の就職過程においては主に属性主義的なマッチングが行われていると把握される。マッチングにおける主体の不在は、ただでさえ供給過剰の感がある大卒者の就職プロセスの混迷に拍車をかけているように見受けられるが、ベトナム社会が今後どのように対応するのか引き続き見守っていく必要があろう。

また日本的な感覚からすれば、組織的な関与による属性主義の抑制が社会的公正の面から重要であることは論を待たないが、同時に、日本社会において大学や労働行政の関与がなくなった場合には同様の問題が浮上することが予想され、日本の公的支援が果たしている役割が結果的に浮き彫りになったとも言えよう。

第二に、日本企業の人材養成のありよう(白地性の重視)は、ベトナムに海外進出しても変わらない強固な存在として把握された。ベトナムはヨーロッパほどではないとしても、組織のメンバーシップとしての採用を行う日本とは異なり、職務に基づき編成されるジョブ型社会であるが、そうした中でも日本的な人材養成は堅持されていた。こうしたことから、今後グローバル化が進んでも、新卒を採用し、企業内で訓練するという日本的な人材養成システムはおおむね堅持され続けるであろうことが推察される。

ただし日本的な人材養成のありようが当面の間はメインストリームであり続けることはまちがいないとしても、こうした人材養成がすべての層の学生に対してなされ続けるかどうかについては議論の余地がある。多様な人材養成のありようについて検討されることもまた重要である。

政策への貢献

日本の若者就業支援政策の検討のための基礎資料になりうる。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次(PDF:550KB)

- 序章 問題意識と調査の概要

第1章 ベトナムにおける高等教育の発展プロセスと労働市場の変容(PDF:1.1MB) - 第2章 ベトナムにおける産学連携による人材育成:東南アジア先進国との比較および現状と課題(PDF:807KB)

- 第3章 ハノイ工業大学における産学連携による技能者育成支援プロジェクトの概要(PDF:839KB)

- 第4章 ハノイ工科大学におけるHEDSPI プロジェクトの概要と課題(PDF:983KB)

- 第5章 日系企業の採用と大卒者への評価―製造業3 社の事例から―(PDF:675KB)

- 第6章 ベトナムの理工系学生の進路意識・大学生活・職業観(PDF:723KB)

- 付属資料 (PDF:1.1MB)

研究の区分

プロジェクト研究「経済・社会の変化に応じた職業能力開発システムのあり方についての調査研究」

サブテーマ「若年者の職業への円滑な移行に関する調査研究」

研究期間

平成24年度~25年度

執筆担当者

- 堀 有喜衣

- 労働政策研究・研修機構副主任研究員

- 伊藤 未帆

- 日本学術振興会 特別研究員(現 東京大学 特任講師)

- 森 純一

- 元ハノイ工業大学技能者育成支援プロジェクト・JICA 専門家

- (現 APIR-GRIPS 共同研究プロジェクト研究員)

- 稲川 文夫

- 元ハノイ工業大学技能者育成支援プロジェクト・JICA チーフアドバイザー

- 喜始 照宣

- 労働政策研究・研修機構臨時研究協力員

- 小杉 礼子

- 労働政策研究・研修機構特任フェロー

- 堀田 聰子

- 労働政策研究・研修機構研究員

関連の調査研究

- 調査研究報告書No.143 『日欧の大学と職業―高等教育と職業に関する12カ国比較調査結果』 ,日本労働研究機構(2001年)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム