資料シリーズ No.102

諸外国における能力評価制度

―英・仏・独・米・中・韓・EUに関する調査―

概要

研究の目的と方法

本報告書は、諸外国の能力評価制度の実情の確認を目的として、厚生労働省の要請を受けて当機構が行った「諸外国における能力評価制度調査」の結果をとりまとめたものである。調査対象はイギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、中国、韓国の6カ国とEUである。

主な事実発見

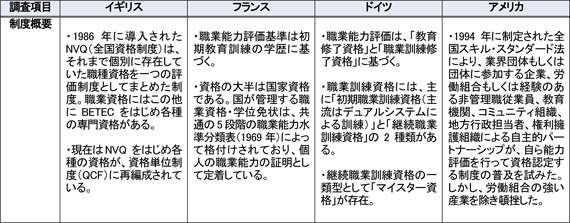

調査の結果、具体的な実施方法は異なるものの、いずれの国においても何らかの能力評価のための指標が作成されており、特にヨーロッパでは、EU諸国を中心に能力評価制度の共通化、指標化の動きが進んでいることが明らかになった。

図表 各国比較表(諸外国の能力評価制度)

(序章の各国比較表より抜粋)

政策的含意

能力評価の世界においては、世界的に基準標準化のプロセスが進行している。しかし、能力評価基準の標準化は、教育訓練体系の再構築を伴うものであり、わが国でもこのことを念頭に能力評価制度の構築が進められる必要がある。その際留意されるべき点は、国内の実態に沿った能力評価制度の整備である。他国の評価基準あるいはいずれかの既成モデルをそのまま移入して適用させることは、市場の混乱を招く要因となる。特にわが国のような、企業の内部労働市場により分断された労働市場を持つ国と、職種横断的な労働市場を形成してきたドイツ、フランスといった大陸欧州型の国とでは、能力評価制度の持つ意味が根本的に異なる。その意味で、欧州型の能力評価制度をそのままわが国に持ち込めるわけではない。わが国においては、わが国の労働市場の実態を正確に把握し分析した上で、わが国の実情に見合う形で能力評価制度の再構築を着実に行っていく必要がある。

しかしながら一方で、少子高齢化が急速に進む中、非正規雇用の増加による格差問題の顕在化など、わが国が外部労働市場を機能強化する必要性に直面しているのも事実だ。外部労働市場を活性化させるためには、能力評価基準の整備が不可欠である。さしあたってはすでに導入されているジョブカードの定着、拡充を図ることなどが有効な手段となろう。ジョブカードは、カードを使った就労相談や能力開発・評価といった機能面のみが注目されがちだが、実は、評価された職業能力を市場横断的に個人がポータブルできる社会、すなわち能力評価制度を基盤とした労働市場システム全体の整備までを視野にいれた制度である。従ってジョブカード制度の推進は、さまざまな労働市場インフラの改革を促す可能性を秘めている。実践的な訓練と統一された能力評価基準に基づく評価システムを企業に根付かせ、順次労働市場全体へと普及させていく。まずは「できるものから」検討を進め、展開していくことが重要であろう。こうした取り組みを進めていく過程で、グローバル化に対応する意味においても、欧州ほか諸外国における能力評価制度再構築の取り組みは大いに参考になると思われる。

政策への貢献

日本の能力評価制度に関する厚生労働省における総合政策の企画立案に貢献すると考える。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:571KB)

- 序章 諸外国における能力評価制度(PDF:582KB)

- 第1章 イギリス(PDF:1.0MB)

- 第2章 フランス(PDF:1.0MB)

- 第3章 ドイツ(PDF:2.0MB)

- 第4章 アメリカ(PDF:354KB)

- 第5章 中国(PDF:415KB)

- 第6章 韓国(PDF:641MB)

- 第7章 EU―資格枠組み(QF)及び欧州資格枠組み(EQF)―(PDF:645KB)

研究期間

平成23年度

執筆担当者

- 天瀬光二

- 労働政策研究・研修機構 主任調査員

- 瀬水ゆきの

- 労働政策研究・研修機構 海外委託調査員

- 中道麻子

- 早稲田大学産業経営研究所 特別研究員

- 飯田恵子

- 労働政策研究・研修機構 主任調査員補佐

- 山崎 憲

- 労働政策研究・研修機構 主任調査員補佐

- 戴 秋娟

- 北京外国語大学 日本語学部講師

- 朴 春燮

- 労働政策研究・研修機構 海外委託調査員

- 岩田克彦

- 職業能力開発総合大学校 教授

- (国立社会保障・人口問題研究所 特別研究官)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム