資料シリーズ No.100

職場のいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメント対策に関する

労使ヒアリング調査

―予防・解決に向けた労使の取組み―

概要

研究の目的と方法

職場のいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメント(以下、ハラスメント)が、近年急速に社会問題として顕在化している。職場のハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つけるだけでなく、時にはメンタルヘルスを損なうことにもつながる。また、本人や職場の生産性を低下させたり、貴重な人材を流出させたりして、企業にも大きな損失をもたらすと言われている。

そこで、本研究は、職場のハラスメントの予防・解決に向けて、企業や労働組合が行う取組みについて調査し、労使関係者にとって今後の取組みの参考となる事例を紹介するとともに、国がこの問題について実施すべき政策についての含意を得ることを目的とした。調査は、企業と労働組合に対するヒアリング調査の手法で行い、本シリーズでは33組織の取組み事例を紹介した。

主な事実発見

1. 労使の主なハラスメント対策の内容

企業と労働組合が取り組んでいる職場のハラスメント対策としては、 (1)相談窓口の設置・運営、 (2)アンケート調査による実態把握、 (3)啓発・研修・教育の実施が多くみられたが、加えて、 (4)コミュニケーション促進策や職場の風通しの改善、 (5)ハラスメント問題に関する労使の情報共有・協議を図ったり、ハラスメントに関する労使協定を締結する労使もみられる。

2. 労働組合の対策は産業別労働組合の支援が重要

ハラスメント対策に積極的に取り組んでいる労働組合の多くは、産業別労働組合からの支援を受けている。個々の労働組合にハラスメントに関する知識や対策の経験がさほど蓄積されていない現状において、その支援は加盟組合の取組みの大きな推進力になっているといえる。

産業別労働組合による支援で特に注目すべき動きは、ハラスメント防止等に関する労使協定の締結や会社規程要求の促進とひな型の提示である。それにより、加盟組合では実際に労使協定の締結に至ったり、組合要求を受けて会社が規程を導入するに至るケースも出てきている。

3. ハラスメント発生の背景・原因

ハラスメントが発生する背景・原因には、「人員削減・人材不足による過重労働とストレス」、「職場のコミュニケーション不足」、「会社からの業績向上圧力、成果主義」、「管理職の多忙・余裕のなさ」、「就労形態の多様化」などが存在していると考えられる。

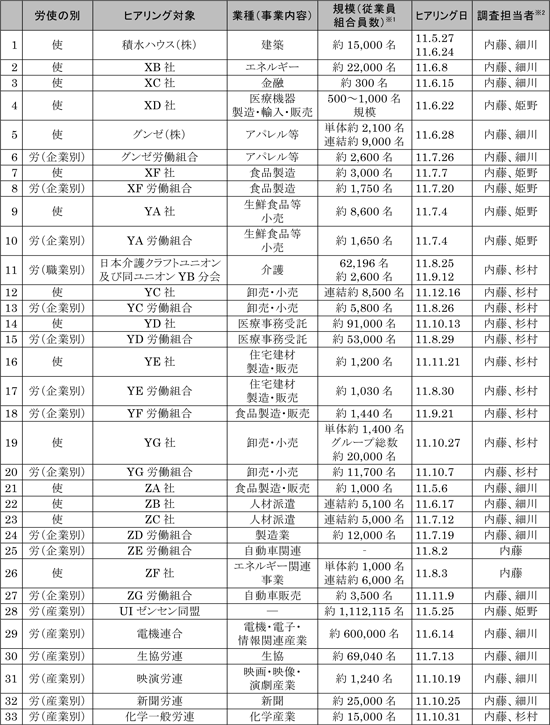

図表 取組み事例掲載組織一覧

※図表をクリックすると拡大表示します。(拡大しない場合はもう一度クリックしてください。)

※1 従業員数について特に断りのない場合は単体の従業員数を表す。なお、従業員数には派遣労働者等の数を含まないものがある。詳細は各事例における「組織概要」の項目を参照のこと。

※2 いずれのヒアリング調査もメインインタビュワーは内藤。同行者は主として記録を担当。

政策的含意

企業や単組のハラスメント予防・解決の取組みをより促進するためには、国として産業別労働組合等の上部団体の取組みを支援することが考えられる。そのほか、労使の要望が多かった、労使の取組み事例や実際のハラスメント事例の紹介、社会的な啓発活動、ハラスメントに関するガイドライン作り等も有益と考えられる。

政策への貢献

本調査の一部の結果については、平成23年度に行われた厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」での検討に活用された。また、今後のいじめ・嫌がらせ問題に関する政策検討のための基礎資料となりうる。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:670KB)

- 第1章 調査概要/

第2章 調査結果の概要(PDF:679KB) - 第3章 労使の取組みに関するヒアリング調査結果(PDF:7.8MB)

- 調査結果ごとのファイルを表示する

執筆担当者(肩書は執筆当時)

- 内藤 忍

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 細川 良

- 労働政策研究・研修機構 アシスタント・フェロー

- 拓殖大学政経学部非常勤講師

- 杉村めぐる

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

- 一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程

- 姫野宏輔

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

- 東京大学大学院人文社会系研究科(社会学)博士課程

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム