資料シリーズ No.92

キャリア表現インデックスの開発

―職業相談等における就職支援の効果を検討するために―

概要

研究の目的と方法

本研究では、公共職業安定所における職業相談ならびにキャリア・コンサルティング(以下「職業相談等」という)において、職員ならびにキャリア・コンサルタント(以下「職員等」)が、求職者ならびにクライエント(以下「求職者等」)に対する就職支援の効果を評価する指標を開発した。

職業相談等による就職支援の効果は一次的効果と二次的効果の2種類が考えられる。一次的効果は、求職者等が職業相談を受けることにより経験する変化のことである。この変化は、求職者等の認知や情動といった内面的(covert)変化と外面的(overt)変化に分けられる。二次的効果は、職業相談等の後で求職者等の身の回りに起こる変化のことである。就職支援で期待される二次的効果は、求職者等が就職することであり、さらに就職後、職場に適応することである。

一次的効果と二次的効果は連鎖関係にあることが考えられる。すなわち、 (1).求職者等が職業相談等を受けることにより、求職者等の認知や情動が変化し、 (2) .(1)により、求職者等の言動が変化し、 (3) .(2)により、就職や職場への適応など求職者の環境が変化する。

本研究は、職業相談等の一次的効果のうち、外面的効果を評価する指標を開発した。そのため、次の3つの手順を踏んだ。

第1に、研究の立脚点として、職業発達の理論を参考とし、職業相談等の前後で求職者等が、どのように変化することが望ましいのか、といった一次的効果の考え方を検討した(「職業発達のモデル(本文p.5)」)。

第2に、職業相談による就職支援の効果として、第一で説明した一次的効果が求職者等の就職や職場適応などの二次的効果に及ぼす影響を検討した(「就職支援のモデル(本文p.9)」、「コンテクスト主義に基づくマッチングのモデル(本文p.10)」)。

第3に、職業相談等の一次的効果のうち、外面的効果を測定する指標であるキャリア表現インデックス(Career Expressivity Index)を開発し、その指標の信頼性と妥当性を検討した。

主な事実発見

- 就職支援のプロセスのモデル化

就職支援のプロセスを次のようにモデル化した。

(1)求職者等が自分自身のために仕事を選択する「仕事の選択」から、求人者が仕事を遂行するために必要とする人材を選抜する「労働力の選抜」のプロセスを経て(Madson,B.,1986)、求人者と求職者等がお互いの要求を理解し合い、時には譲り合うなどして合意に至ることにより、雇用関係は成立する。

(2)職業相談等における職員等の役割は、求人者と求職者等の間に入り、書類選考・面接試験等の「労働力の選抜」の段階において、求人者と求職者等が建設的に話し合いをできるように、事前に調整することにある(独立行政法人労働政策研究・研修機構「職業相談におけるアクションリサーチ」(2009))。

- キャリア表現の定義

「労働力の選抜」の段階では、求人者は、仕事を遂行するために必要とする労働力を選抜することから、求職者等が求人の仕事内容をできるかどうかが判断の重要な基準となる。よって求職者等は、求人の仕事内容ができることを説明することが求められる。

本研究では、職業発達の考え方としてコンテクスト主義(contextualism)注)の立場に立ち、求職者等は、説得力を持って就職後にできる仕事内容について、求人者に説明するため、これまでの仕事の経験という事実を根拠とすると考えた。そして、こういった言語活動をキャリア表現(career expressivity)と呼び、次のように定義した。

過去、現在の仕事上の経験を根拠として、将来の展望を説明する言語活動

そして、職業相談等の一次的・外面的効果として、求職者等が効果的にキャリア表現をできるようになることを考え、キャリア表現を評価する尺度であるキャリア表現インデックスを開発した。

注)コンテクスト主義では、現在、起こっている出来事は過去の出来事からの影響を受けており、現在、起こっている出来事は未来の出来事に影響を及ぼすと考える。よって、現在、起こっている出来事は、過去の出来事からの流れ、つまりコンテクストを背景として生起し、未来の出来事についても、これまで起こった出来事の流れがコンテクストとなって、これからの出来事が起こると考える(詳しくは本文p.5参照)。

- 職務経歴書における効果的な言語活動

「労働力の選抜」の段階において、キャリア表現が効果的な言語活動として認められることができるかを検証した。そのため、市販されている職務経歴書の作成のノウハウについて書かれた本(以下「ノウハウ本」という)を複数、収集し、それらの本から共通するポイントやノウハウを抽出することにより、「労働力の選抜」の段階における効果的な言語活動を把握した。

その結果、職務経歴書の作成における基本的な考え方として、作成の目的は、応募者が応募先企業に自分の能力をアピールすることにあり、アピールの方法は、応募者が仕事の経験を根拠として採用後に応募先企業で何ができるのか、を示すことであることがわかった。この考え方は、キャリア表現の定義と齟齬のないものであった。

- 面接試験における効果的な言語活動

キャリア表現インデックスの項目を作成するため、市販されている面接試験のノウハウ本からノウハウに関する記述を抜き出し、KJ法を活用して整理することにより、面接試験において効果があるとされる言語活動に関する項目を30項目、作成した。職業相談業務の経験のある公共職業安定所の職員を対象として、項目の示す言語活動が就職に、どの程度、効果があるかを聞く質問調査を実施することにより、職員の性別や年齢別、職業相談業務の経験年数別などの違いに関わりなく、いずれの項目が示す言語活動も、過半数以上の職員から、就職に効果があると受け止められていることが明らかになった。

- キャリア表現インデックスの開発

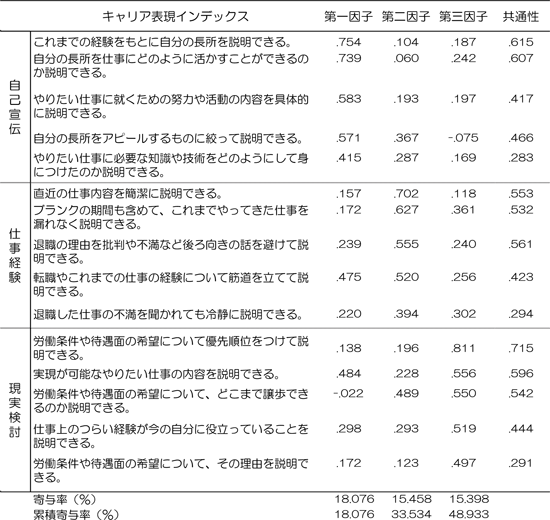

4の調査を活用し、項目分析と因子分析により、面接試験における効果的な言語活動を示す30項目を精選し、15項目からなるキャリア表現インデックスと6項目からなる簡易版を開発した(図表参照)。西村・榧野「ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの効果」ディスカッションペーパー11-04(2011)では、簡易版を活用して、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの効果について、コンサルタントとクライエントの双方に調査をしており、この調査のデータを再分析することにより、ジョブカードを活用したキャリア・コンサルティングの前後で、クライエントのキャリア表現が向上することが統計学的に確認された。

図表 キャリア表現インデックスの因子構造(バリマックス回転)

政策への貢献

キャリア表現インデックスを活用することにより、求職者等のキャリア表現について、求職者等の自己評価のみならず、職員等の他者評価が可能となることから、職員等が、求職者等の就職に対する準備状態を把握したり、その結果をもとに、職業相談等の改善点を検討することが考えられる。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:1.0MB)

- 第1章 総論(PDF:2.2MB)

- 第2章 職務経歴書における効果的な言語活動(PDF:1.0MB)

- 第3章 キャリア表現インデックスの項目の作成(PDF:1.1MB)

- 第4章 キャリア表現インデックスの開発(PDF:730KB)

研究期間

平成22年度

執筆担当者

- 榧野 潤

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 柴田恵里佳

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム