調査シリーズNo.140

情報通信機器を利用した多様な働き方の実態に関する調査結果

(企業調査結果・従業員調査結果)

概要

研究の目的

在宅勤務等テレワークの広がり及びその雇用管理や働き方の実態等の現状を明らかにすること。

研究の方法

企業およびその従業員に対する質問紙調査。

平成21年経済センサスに基づいて、民間信用調査会社の企業データベースから、産業大分類別、従業員規模別に割り付けて無作為抽出した、従業員規模1人以上の日本全国の1万企業および調査対象企業で働いているテレワーカー(企業において在宅勤務等テレワークに従事している者)を含む従業員6万人が対象(調査票の配布方法は、調査対象の各企業に、企業調査票とともに従業員調査票を6部(6名分)同封して送付し、企業にその従業員に対して配布を依頼。従業員調査票について、基本的に、非正規を含む常用の従業員のうち、「在宅勤務者」「モバイルワーカー」「その他の一般従業員」のそれぞれ2名ずつに配布するよう企業に依頼。「在宅勤務者」「モバイルワーカー」がいる場合はそれらを優先して配布し、いない場合、その分を「その他の一般従業員」に配布するよう依頼)。

回収率および回収票数は、企業調査が16.6%(1,661票)、従業員調査が9.1%(5,451票)、企業調査と従業員調査でマッチング可能な割合および票数は、企業調査で13.8%(1,384票)、従業員調査で8.4%(5,058票)。

主な事実発見

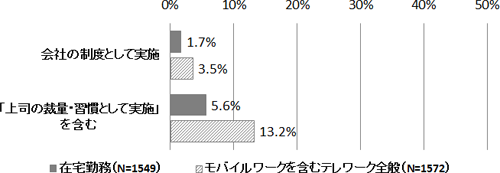

企業調査結果から、在宅勤務やモバイルワークなどのテレワークを実施している割合をみると、「制度として実施」している割合は、「在宅勤務」で1.7%、「テレワーク全般」で3.5%であった。また、「裁量・習慣として実施」している割合は、「在宅勤務」で5.6%、「テレワーク全般」で13.2%となっている(図表1)。

図表1 テレワークの実施割合

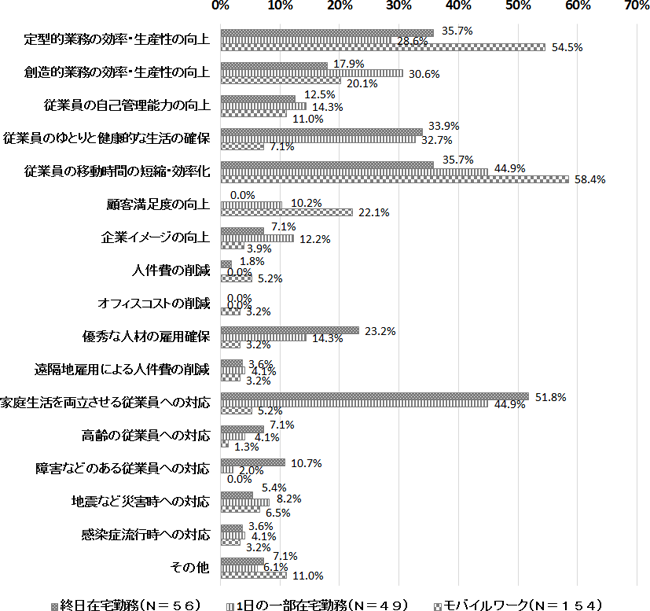

企業が考えるテレワーク実施の効果として回答割合が高かったのは(図表2)、複数回答で、「モバイルワーク」では、「従業員の移動時間の短縮・効率化」(58.4%)、「定型的業務の効率・生産性の向上」(54.5%)で顕著である。

図表2 テレワーク実施の効果(複数回答)

「終日在宅勤務」では、回答割合の高い順に、「家庭生活を両立させる従業員への対応」(51.8%)、「定型的業務の効率・生産性の向上」と「従業員の移動時間の短縮・効率化」(ともに35.7%)、「従業員のゆとりと健康的な生活の確保」(33.9%)などとなっている。

「1日の一部在宅勤務」では、回答割合の高い順に、「家庭生活を両立させる従業員への対応」と「従業員の移動時間の短縮・効率化」(ともに44.9%)、「従業員のゆとりと健康的な生活の確保」(32.7%)、「創造的業務の効率・生産性の向上」(30.6%)などとなっている。

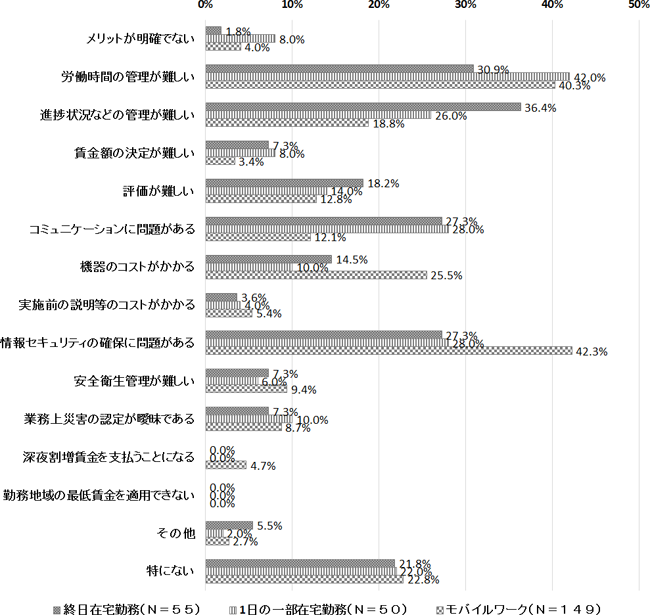

テレワークには、上記のとおり、一定の効果が認められるものの、課題は多岐にわたっているようである(図表3)。

図表3 テレワーク実施の問題・課題(複数回答)

「終日在宅勤務」では、「進捗状況などの管理が難しい」(36.4%)、「労働時間の管理が難しい」(30.9%)、「コミュニケーションに問題がある」「情報セキュリティの確保に問題がある」(ともに27.3%)、「評価が難しい」(18.2%)などとなっている。

「1日の一部在宅勤務」では、「労働時間の管理が難しい」(42.0%)、「コミュニケーションに問題がある」「情報セキュリティの確保に問題がある」(ともに28.0%)、「進捗状況などの管理が難しい」(26.0%)などとなっている。

「モバイルワーク」では、「情報セキュリティの確保に問題がある」(42.3%)、「労働時間の管理が難しい」(40.3%)、「機器のコストがかかる」(25.5%)などとなっている。

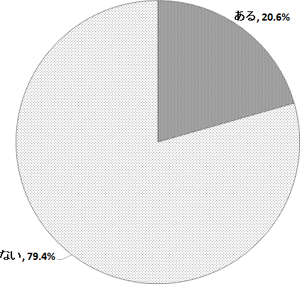

次に、従業員調査結果から、従業員が実際にテレワークをすることがあるかを尋ねたところ、「ある」が20.6%、「ない」が79.4%であった(図表4)。

図表4 テレワークをすることがあるか N=5384

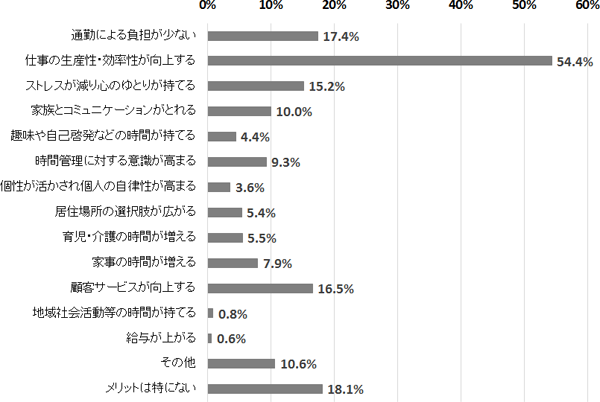

実際にテレワークを行っている従業員が考えるテレワークのメリットは、複数回答で、「仕事の生産性・効率性が向上する」が54.4%と群を抜いて高い割合となっている(図表5)。その他、「通勤による負担が少ない」が17.4%、「顧客サービスが向上する」が16.5%、「ストレスが減り心のゆとりが持てる」が15.2%などとなっている。テレワークは、仕事の面でも生活や心身の面でもメリットがあると考えられているようである。

図表5 テレワークのメリット(複数回答) N=949

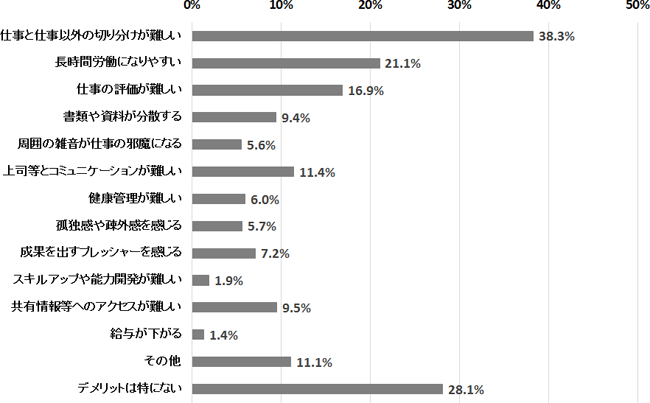

テレワークのデメリットについて、図表6から複数回答で見ると、「仕事と仕事以外の切り分けが難しい」が最も高い割合で38.3%、次いで、「長時間労働になりやすい」で21.1%、「仕事の評価が難しい」で16.9%、「上司等とコミュニケーションが難しい」で11.4%などとなっている。テレワークは上司や同僚の目が届かない働き方であるため、時間の使い方や仕事の区切りの付け方、仕事の評価やコミュニケーションに課題があると考えている従業員が比較的多くいると考えられそうである。なお、「デメリットは特にない」という回答も28.1%みられ、テレワークに不都合を感じない従業員もある程度はいるようである。

図表6 テレワークのデメリット(複数回答) N=935

政策的インプリケーション

テレワークは社会的政策的に注目を集めているものの、実施・従事割合は高くない。しかし、テレワークの導入・実施は、企業と従業員の双方にメリットがある。そこで、テレワークの普及・推進のためには、労使双方が考える課題やデメリットを、業種・業態・職種の実情を踏まえながら、例えば、広く好事例を企業に提供していくことや、個別企業の労使に対する助言・サポートなどを、中長期にわたり継続的に行っていくことが重要であると考えられる。

政策への貢献

テレワークの推進を政策的に議論する上での基礎的資料となり得る。

本文

全文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

研究の区分

プロジェクト研究 「企業の雇用システム・人事戦略と雇用ルールの整備等を通じた雇用の質の向上、ディーセント・ワークの実現についての調査研究」

サブテーマ「仕事と生活に関する調査研究」

研究期間

平成26年4月から平成27年3月

質問紙調査実施期間は平成26年10月中旬から同年11月中旬の約1か月間

執筆担当者

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.77)。

関連の調査研究

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム