調査シリーズNo.139

NPO法人の活動と働き方に関する調査(団体調査・個人調査)

―東日本大震災復興支援活動も視野に入れて―

概要

研究の目的

本調査は、特定非営利活動法人(以下、NPO法人という)を調査対象とし、そこでの活動内容や働き方について探索する。調査には3つの目的がある。1つは、現在の全国のNPO法人の活動する有給職員やボランティアの就労実態を定量的に掴むことである。2つめは、東日本大震災での活動や震災がNPO法人の活動や雇用に与えた影響を掴むことである。3つめは、JILPTで2004年に実施した「NPO法人における能力開発と雇用創出に関する調査」(JILPT(2004))で把握したNPO法人の状況がこの10年間でどのように変化したのかを捉えることである。また、本調査ではNPO団体調査と合わせ、そこで働く事務局長、有給職員、ボランティアを対象とした個人調査を実施し、NPOで活動する者のキャリアや活動動機や満足度といった意識について分析する。

研究の方法

アンケート調査(事業所調査および従業員調査)

主な事実発見

<NPO法人の活動と働き方について>

- NPO法人の人員構成は、人数の総数が45人程度で、うち有給職員が約2割を占めている。JILPT(2004)と比較すると、人数総数は倍近くに増え、有給職員が占める割合も大きくなっている。背景には、NPO法人の財政規模が大きくなってきていることがある。

- NPO法人に有給職員が存在し始めるのは、財政規模が「500~1,000万円」を境としている。その後、財政規模が1,000万円増えるごとに「正規職員」が約1人増えるといったペースで増加する。

- NPO法人の人員構成の特徴は、中高齢者が多いことである。約半数のNPO法人で定年退職者が活動している。定年退職者は男性である傾向がある。60歳以上の活動者に絞ってみると、男性は活動開始年齢の平均が53歳と遅く、ボランティアとして活動している。一方、女性は活動開始年齢が40歳代と早く、有給職員として活動している傾向がある。

- NPO法人での有給職員の採用は、この3年間で平均的に1団体あたり約3人あり、離職人数が約1人であることを考えれば、有給職員数が増加していると推測される。

- 有給職員の採用ルートは、「職場や仕事を通じた紹介」や「地域の友人・知人からの紹介」が中心であるが、「ハローワークを通じての公募」の割合がJILPT(2004)に比べて増加しており、入職ルートとしてハローワークの役割が大きくなってきているようである。

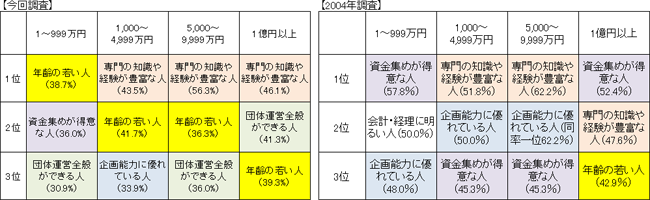

- NPO法人で今後増やしたい活動形態は、「無償その他ボランティア」「正規職員」「非正規職員」であるが、すでに有給職員がいる団体では、さらに有給職員を増やしたいという意向がある。現在不足している人材は「年齢が若い人」が財政規模に関係なく割合が高く、この傾向は10年前の調査ではみられない。また、今後の人材活用上の課題からも「後継者探し、後継者育成」が際立って高く、高齢化を背景に多くの団体で世代交代を必要としている時期にきているとも考えられる(図表1:表2-1-11)。

図表1 年間収入別にみた不足している人材の順位(団体調査、複数回答)

データ出所)JILPT 労働政策研究報告書No.12(2004)

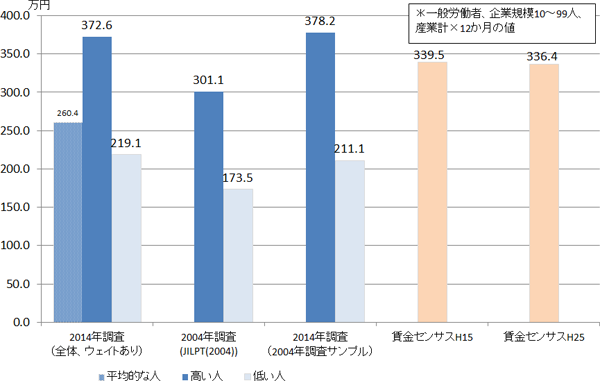

p.329付属統計表より - NPO法人の「正規職員」の年間給与額は、「平均的な人」の平均値で約260万円である。一般企業の一般労働者の平均と比べると依然低い値である。しかし、10年前に比べると、一般企業ではほとんど変化がないが、NPO法人の賃金は改善傾向にあり、その差は縮小しており、今後さらなる改善が期待される(図表2:本文図2-4-1)。「非正規職員」の時給はほぼ市場の賃金と変わらない状況にある。

図表2 正規職員の年間給与額(団体調査、平均値)

- NPO法人で活動している人たちの活動動機で最も高いものは「人の役に立ち、社会や地域に貢献するため」である。また、活動を通じて得られたもので最も高いのも「人の役に立ち社会や地域に貢献できている」であり、活動の根本には社会貢献の気持ちがある。動機や意識を「消費的」と「投資的」に分けてみると、ボランティアは「消費的」動機や意識が強く、有給職員は「投資的」な動機や意識が強い傾向がみられる。

<東日本大震災復興支援活動に関して>

- 全国のNPO法人のうち、東日本大震災への復興支援活動を行った団体は43%に上る。比較的認証年が古い団体や、規模が大きな団体で支援活動を行った割合が高くなっている。「東北3県」では被災地での活動の割合が高く、「それ以外」の地域では「支援物資や寄付金送金」の活動が中心となっている。

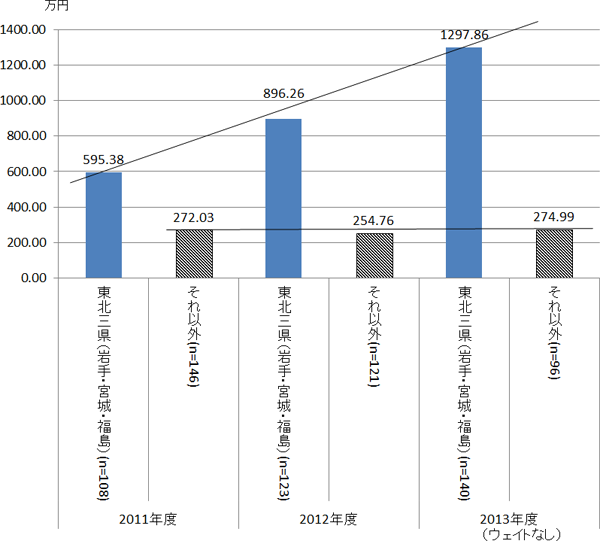

- 支援事業の規模の平均額をみると、「東北3県」のNPO法人では、2011年度は約595万円、2012年度は約896万円、2013年度は約1,298万円と上昇傾向にあるが、「それ以外」の地域では300万円程度で横ばいとなっている(図表3:本文図3-1-4)。支援事業の資金体制は、「東北3県」のNPO法人では企業や行政、助成団体からの助成金など外部資金の割合が高い傾向があり、逆に「団体の独自資金」の割合が低くなっている。一方で、支援活動を行っている団体が強化している運営戦略が「自主財源を増やす」ことであることから、安定した事業を行える財政基盤を作ることを目標としていることがわかる。

図表3 「東北3県」と「それ以外」の地域のNPO法人の支援事業規模の推移

- 団体の人員構成を「東北3県」のNPO法人をみると、人数の総数は約52人、「正規職員」数が約4人、「非正規職員」が3.49人、有給職員の割合は約15%となっている。「それ以外」の地域に比べて人数の総数が多く、「正規職員」数が約1人多い。

- 支援事業で採用した有給職員数は「東北3県」のNPO法人では2011年度~2013年度にかけて約1名採用している。うち、被災者を採用したとするNPO法人は約8割であり、NPO法人が被災者雇用の役割を担っている。採用した人の雇用契約は1年以上の長期である割合が高く、今後の雇用の見込みも「本人に離職の意思がない限り継続」とする割合が高く、比較的安定した雇用が提供できていると考えられる。また、今後、増やしたい活動形態として、被災地支援を行っている団体や、「東北3県」の団体では「正規職員」をあげている。

- 震災支援活動中の怪我などの災害への対策についてみると、有給職員に関しては労災保険で対応しており、「有償ボランティア」に関してはボランティア保険に加入している割合が高いが、無償ボランティアに関しては「特に何も加入していない」割合が高くなっており、安全対策が十分とは言えない状況にある。ボランティア活動中の怪我や病気に対して国や行政が補償することに対して「必要」とする割合が6割を超える。また、災害ボランティアの派遣や支援を国や行政が積極的に行うことについて、「よいと思う」とする割合が8割近くに上る。

- 「東北3県」のNPO法人の「正規職員」の実労働時間は「それ以外」地域に比べて長くなっている。平均の年収は約222万円で、東北3県の一般企業の労働者に比べて低くなっている。「非正規職員」の時給は857円で、東北3県の短時間労働者に比べて若干低い値となっている。

- 支援活動を行っている人のNPOの活動を通じて得られた事柄に対する意識は、行っていない人に比べて高くなっている。また、職業能力やキャリアの向上に関する意識も高くなっており、NPOの活動に対してポジティブな感情をより強く持つことが明らかになった。また、NPOの活動を東日本大震災前から行っている人の意識の変化についてみると、支援活動を行った人の方が、活動のやりがいや世間からの注目度、人から感謝をうけることが増えたと答えている。さらに、NPOでの活動への満足度についても、支援活動を行った人の方が高くなっている。

政策への貢献

非営利組織での働き方やボランティア活動などの社会活動に関する政策

東日本大震災復興に関する政策

本文

全文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・調査研究担当者・目次(PDF:543KB)

- 第1章 調査の概要(PDF:540KB)

- 第2章 NPO 法人の活動と働き方の実情(PDF:2.3MB)

- 第3章 東日本大震災に関わる支援事業と人材活用(PDF:2.3MB)

- 資料編(PDF:6.9MB)※分割版は下記からご参照をお願いします。

研究の区分

プロジェクト研究「非正規労働者施策等戦略的労働・雇用政策のあり方に関する調査研究」

サブテーマ「正規・非正規の多様な働き方に関する調査研究」

研究期間

平成25~26年度

調査研究担当者

- 小野 晶子

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 古俣 誠司

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.80)。

関連の調査研究

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム