調査シリーズ No.86

JILPT 「多様な就業形態に関する実態調査」

―事業所調査/従業員調査―

概要

調査の目的と方法

リーマン・ショック以降の時期を含んだ最近における非正規雇用の動向分析を行うとともに、近年において非正規雇用をめぐる重要な課題となっている正規・非正規間の均衡・均等処遇及び非正規から正社員への転換に関する分析等を行うことを目的として、平成22年8月に実施したアンケート調査「多様な就業形態に関する実態調査(事業所調査・従業員調査)」の結果データをとりまとめた。

この調査の分析結果は先に労働政策研究書No.132として公表しており、この調査シリーズはその「データ編」の性格を持つ。

主な調査結果

「事業所調査」

- (雇用動向)最近3年間(概ね平成19年以降)については、正社員雇用はほぼ横ばい微減、非正規雇用は減少している。形態別では派遣労働者の減少がとりわけ大きい。一方、団塊の世代の60歳台入りと雇用継続を背景に嘱託の増加がみられている。

- (担当する業務)正社員が「管理的業務」から「補助的業務」まで広範な業務に従事しているのに対して、非正規雇用者は、「定型業務」や「補助的業務」に従事している場合が多い。

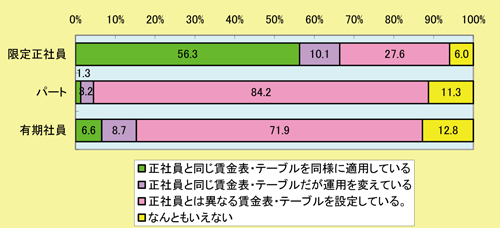

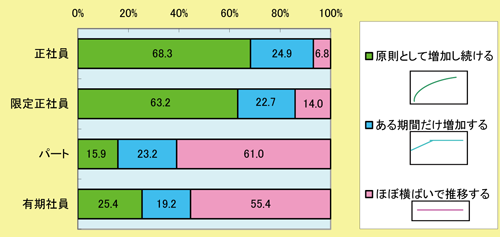

- (賃金制度)正社員と同じ賃金表・テーブルを適用している事業所の割合は、限定正社員に比べパートや有期社員では相対的に少ない。また、勤続に伴う賃金カーブのイメージは、正社員では「全期間年功型」の事業所が多いのに対して、パートや有期社員では「全期間横ばい型」が多い。(図参照)

- (教育訓練)正社員に比べて非正規雇用者に教育訓練を実施している事業所は少ないが、実施しているところだけをとってみても「担当業務に必要な知識や技能に関する」教育訓練は正社員にほぼ匹敵する実施割合となっているのに対して、「より高度な業務」や「キャリアアップのための教育訓練」などには大きな格差がある。

「従業員調査」

- (内部登用)正社員のうち「入社時は正規ではなかったが、入社後に正規に登用された」とする人が14.8%となっている。

- (能力開発の取組)自分の職業能力開発に積極的に取り組んでいるかをみると、全体として、非正規よりも正規の方が積極的に取り組んでいる。非正規で「あまり取り組んでいない」、「全く取り組んでいない」理由をみると、「費用がかかる」、「家事・育児・介護などのために時間がとれない」、「職業能力の向上が賃金や処遇にあまり反映されない」が多い。

- (満足度)「賃金」、「雇用の安定性」、「福利厚生」、「教育訓練・能力開発の在り方」について正規よりも非正規の満足度が低く、一方、「労働時間・休日等の労働条件」については正規の方で満足度が低い。また、「現在の仕事全体」に対する満足度は、正規・非正規間でほとんど違いがない。

政策への貢献

正規・非正規間の均衡・均等処遇、非正規から正社員への転換促進の論点のほか、広範な非正規雇用をめぐる政策課題への対応の検討や政策論議のための基礎的かつ総合的なデータの提示ができた。

図1 非正規の賃金制度(賃金表・テーブルの適用)

図2 賃金カーブのイメージ

「事業所調査」から

(注)「限定正社員」とは、正社員のうち就業する地域、職種、勤務時間(超勤なし)、昇進範囲のいずれかがあらかじめ限定されている雇用コースの従業員をいう。

「有期社員」とは、1か月以上の期間の定めがあり、フルタイム就業で直接雇用されている従業員をいう。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次(PDF:805KB)

- 第Ⅰ部 調査の概要、調査結果の概要/第1章 調査の概要(PDF:1.1MB)

- /第2章 調査結果の概要(PDF:1.8MB)

- 第Ⅱ部 基礎集計表/事業所調査 クロス集計表(PDF:1.9MB)

- /従業員調査 クロス集計表(PDF:1.6MB)

調査研究担当者

- 浅尾 裕

- 労働政策研究・研修機構 労働政策研究所長

- 高橋康二

- 労働政策研究・研修機構研究員

- 李青雅

- 労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー

研究期間

平成22年度

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.43)。

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム