労働政策研究報告書No.217

労働時間の研究―個人調査結果の分析―

概要

研究の目的

労働時間を軸に、働く人々の就業状態や健康、管理職による職場マネジメントの実態等を明らかにすることを通じて、労働時間や職場マネジメントの在り方、過重労働の予防や働く人々の健康確保に資する方策を分析するため。

研究の方法

個人アンケート調査結果の二次分析。

主な事実発見

「労働時間と働き方に影響する諸要因の分析」(第2章)では、正社員を対象に、勤務時間制度や管理職の諸属性が労働時間に与える影響、及び働き方改革の取り組みが仕事や働き方に与えた変化などについて考察している。

勤務時間制度については、「通常の勤務時間制度」に対して、「裁量労働等」と「管理監督者扱い」は労働時間が長い。勤務時間制度の表面的な柔軟性は、実際には労働時間を長くしており、あまり柔軟ではないことが分かった。

管理職に関する属性は、労働時間に明確に有意な影響を与えているという結果は得られなかった。ただし、非管理職と比較すれば、多くの管理職は労働時間が長いという結果もある。

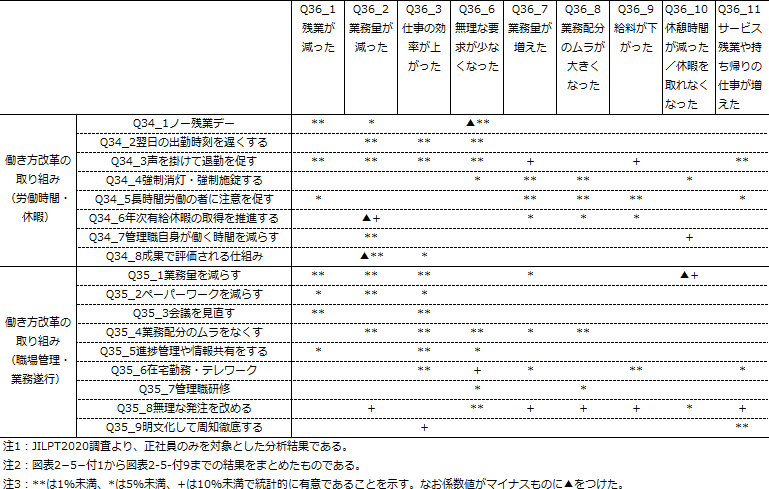

働き方改革の取り組みでは、「翌日の出勤時刻を遅くする」「ペーパーワークを減らす」「会議を見直す」「進捗管理や情報共有をする」は、良好な結果となった。他方で、「ノー残業デー」「声を掛けて退勤を促す」「強制消灯・強制施錠する」「長時間労働の者に注意を促す」「管理職自身が働く時間を減らす」「成果で評価される仕組み」「業務量を減らす」「業務配分のムラをなくす」「在宅勤務・テレワーク」「管理職研修」「無理な発注を改める」などについては、運用の仕方、実際の状況の如何によって、働き方改革が意図する所とは逆の(マイナス)効果をもたらす可能性もある(図表1)。

図表1 働き方改革の取り組み(Q34、Q35)が仕事や働き方(Q36)に与える影響のまとめ

「管理職の職場マネジメント時間の不足要因について」(第3章)では、組織における管理職が置かれている現状・課題として、主にマネジメント時間が不足する要因を分析している。

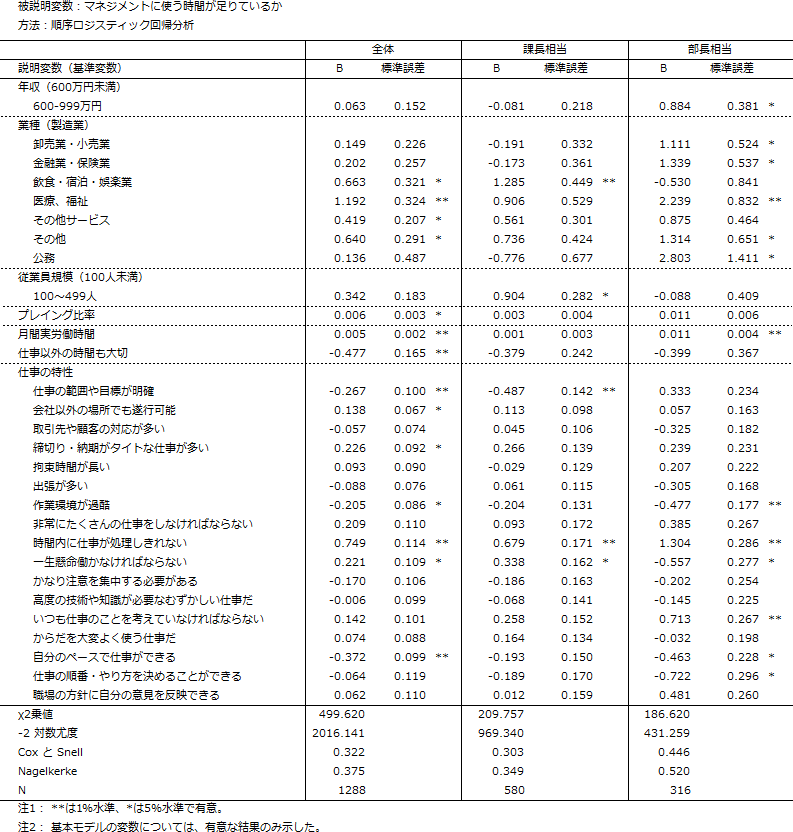

全体を通して、マネジメント時間の不足に影響している主な要因は、そもそも業務量が多いこと、業務量に対して適切な人員配置がなされていないこと、上司が業務量の調整を怠っていること、部下がこなせない業務の肩代わりをしていること、そして管理職自身が時間制約を意識しているかどうかなどである。部下をうまく育成することは、管理職自身のマネジメント時間の確保とともに、職場の生産性を上げることにもつながる(図表2)。

図表2 マネジメントに使う時間の不足要因(仕事の特性)

「職場管理と労働時間」(第4章)では、労働時間の問題を考える上で重要と思われる職場の管理に関する幾つかの点について、特に実労働時間(2020年10月の1か月間)の長さとの関係から分布や傾向を見て検討している。取り上げている論点は、① 出退勤管理、② 36協定、③ 残業(所定時間外労働)、④ 上司による職場の管理、⑤ 残業代の決まり方・支払われ方(固定残業代制)、⑥ 仕事と生活に対する労働者の意識、である。

出退勤管理の有無や方法は、労働時間の長さに影響を与えていない。出退勤管理を適正に行うこと、また、その結果得られた実労働時間の記録は、長時間労働や過重労働の抑制のために活用される必要がある。

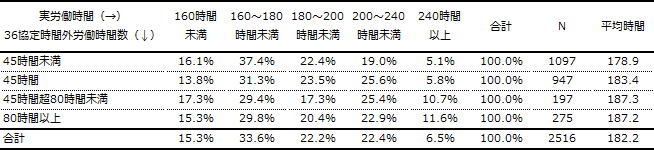

36協定が定める時間外労働時間数の長さは、かえって労働時間を長くしている可能性がある(図表3)。36協定の適正な運用がなされる必要がある。

図表3 36協定が定める時間外労働時間数(通常)(Q22SQ1_1)のカテゴリと実労働時間(Q15. 2020年10月)カテゴリのクロス表

残業理由は、上司の業務管理や労働者本人の意識に依存している。上司の適切な業務管理、労働者本人が持つ意識を変える必要がある。

上司の部下に対する業務指示は部下の労働時間の長さを規定する。上司たる管理職位者の適切な職場管理が求められる。

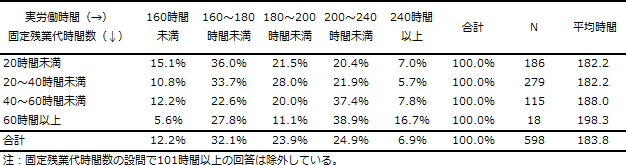

固定残業代制における相当する残業時間の長さは、労働時間の長さに影響している可能性がある。労働時間実務において適切な残業時間数を設定する必要がある(図表4)。

図表4 固定残業代時間数カテゴリ(Q21SQ)と実労働時間(Q15. 2020年10月)カテゴリのクロス表

労働者本人の仕事や生活に対する意識は労働時間の長さを規定する。労働者の意識を変えていく必要がある。

「メンタルヘルスに関わる業務負荷」(第5章)では、メンタルヘルス不調にかかわる業務負荷を考察している。

メンタルヘルス不調には、長時間労働、過重なノルマ、パワーハラスメント、顧客クレーム等の業務上の出来事が関係する。こうした出来事については、特定の出来事が単独で心理的負荷を生じさせるほか、複数の出来事を経験することでストレス要因となる場合もある。そのため、業務上の出来事経験にかかわる類型構築を行い、「業務負荷イベントなし」類型を含む8類型を析出した。その上で、ストレスフルな出来事の経験によるメンタルヘルスへの影響を検討した。

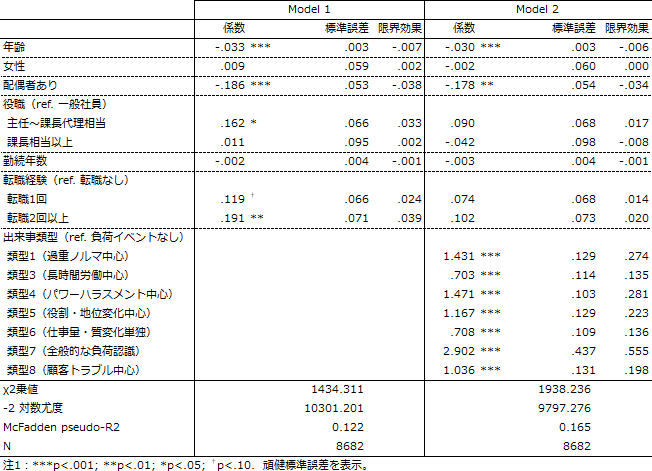

出来事経験で見た業務負荷の有無・内容には、年齢等の属性のほか、業種・職種などの職業特性、役職、転職経験などのキャリア特性が関係する。特に、若年者、主任~課長代理相当の者、転職2回以上の者に、特定のストレスフルな出来事が経験されやすいことが示された。メンタルヘルスの状態にも、年齢、役職、転職有無による違いがあるが、それは、そうした属性の者が、業務において強いストレスを伴う出来事を経験しやすいことによって説明される部分があった(図表5)。

図表5 メンタルヘルス(K6スコア5点以上)の規定要因

政策的インプリケーション

柔軟な勤務時間制度は柔軟な働き方を可能としているわけではなく、他の勤務時間制度と比べるとむしろ実労働時間を長くしている。業務の量と質、また、業務遂行状況の管理の重要性を想起させる。

働き方改革による職場の業務改善は、取り入れる事柄によって、また、関連する他の事柄との関係で、所期の目的を達成し得ない場合がありうる。導入した事柄の運用の仕方や、同時に導入する事柄との関係を、業務や職場の状況に合わせて工夫する必要があるであろう。

管理職、特に課長や部長の中間管理職の実労働時間は他の職位者と比較して相対的に長い。立場上、マネジメントとプレイヤーを両立させる必要はあるものの、業務量の調整とその負担を受け入れうる適正な人員配置が必要となろう。この点、要員と予算の権限を管理職に与えることを考える必要がある。加えて、部下(若手)をよく育成することを企業として考えることも、管理職の負担を減らし、実労働時間を削減することに貢献するであろう。

職場管理の視点からは、出退勤管理を適正に行うこと、36協定を適正に運用すること、上司(管理職)は適切に、部門員への業務指示、部門員の業務管理を行い、部門員が持つ意識を変えること、固定残業代制における相当する残業時間の長さは実労働時間の長さに影響している可能性があるため、労働時間実務において適切な残業時間数を設定する必要があることを指摘できる。

メンタルヘルスは、個人の生活習慣や性格特性等、業務以外の要素がかかわる部分もあり、私生活やプライバシーの領域に対しては労務管理が難しいが、メンタルヘルスにおいて業務上のストレス要因もきわめて重要であり、職務ストレスの低減が働く者の健康にとって重要である。また、過重労働を論じる場合に長時間労働が焦点化されがちであるが、メンタルヘルスにかかわる業務負荷は労働時間の長さばかりではない。多様な業務負荷要因に十分注意し、働く者の健康を阻害しうる労働環境を是正していくことが切に求められる。

政策への貢献

労働時間に関係する制度政策における議論への貢献。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「働き方改革の中の労働者と企業の行動戦略に関する研究」

サブテーマ「労働時間・賃金等の人事管理に関する調査研究」

研究期間

令和3年度