生成AIが労働市場に与える影響を分析、地域間格差拡大の可能性も

―OECD「雇用創出と地域経済発展2024」

経済協力開発機構(OECD)は2024年11月、「雇用創出と地域経済発展2024:(Job Creation and Local Economic Development 2024)」を公表した。OECD諸国の雇用状況は好調だが、地域や年齢別の就業率の格差は依然として大きい。また、生成AI(人工知能)などの新しいAI技術が「デジタル分断」を深め、地域格差を拡大させる危険性があると指摘した。

多くの地域で就業率が上昇するも、地域格差は依然大きい

報告書によると、労働市場は過去10年間好調が続き、OECD諸国の約6割の地域で就業率が70%を超えた。また、多くの女性が働き、OECD諸国の約8割の地域で労働力率の男女格差が縮小した。しかし、各国内の地域間格差は縮小していない。

年齢層別にみると、若者(15~24歳)と働き盛り層(25~64歳)の労働力参加の格差は、OECD諸国の約6割の地域で拡大しており、若者が労働市場に参入できなくなっている。

労働生産性の伸びは、過去10年間、低迷している。各国内で最も生産性の低い2割の地域は、最も生産性の高い2割の地域に比べ高い伸びを記録したが、地域間の大きな格差を縮めるには至らなかった。スキルのミスマッチ(仕事に対して資格が低すぎるか、または過剰な労働者)は依然として存在し、地域差もみられる。

深刻な労働力不足に課題別対応を

OECD諸国は現在、深刻な労働力不足に直面している。労働力不足は2019年以来、大きく進行しており、以前は労働力不足ではなかった地域にも広がっている。労働市場の逼迫度(就業者1人に対する欠員数の割合)は、コロナ禍初期(2019~2022年)に比べ大幅に高まった。特にグリーン関連やデジタル関連(情報通信技術(ICT)分野)の産業において、労働力不足が深刻となっている。

労働力不足の原因は、地域によって様々に異なる。高齢化やスキルのミスマッチ・ギャップ、労働者を引き付け維持する魅力の欠如、労働の質や労働条件の低下などで仕事自体が労働者を集められなくなる、などのケースがある。

OECDは、労働力不足に対処するため、高齢化対策や若年人材の誘致・確保、雇用の地域格差を考慮した転職の促進など、地域の課題に対応した政策が必要だと指摘する。

新しいAI技術が労働市場に大きく影響

報告書は、新しいAI技術が労働市場に及ぼす影響について、詳細に分析している。

生成AIに代表される新しいAI技術は、これまでの自動化技術(他の形態のAIを含むテクノロジー主導のタスクの自動化)に比べ、はるかに大きな影響を労働市場に及ぼす、と指摘する。

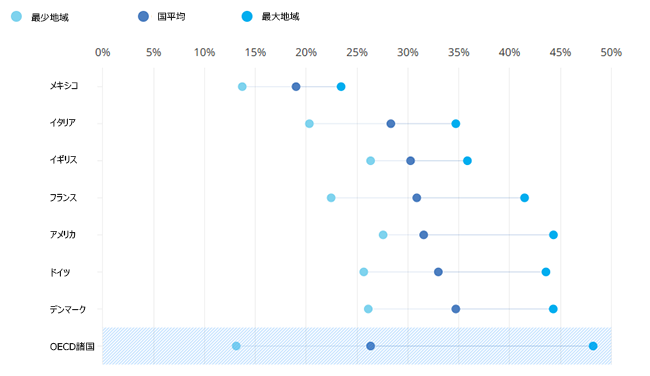

現在、OECD諸国の労働者のうち、約4分の1が生成AI技術に接し影響を受けているが、その割合は今後も増加すると予測する。現在、または近い将来に生成AIに大きく影響を受ける雇用の割合は、OECD諸国内の各地域によって16%から70%以上の範囲に及ぶ可能性がある、と分析している(図1)。

図1:現在/近い将来生成AIに大きく影響を受ける雇用の割合(国抜粋)

画像クリックで拡大表示

注:入手可能な最新年

出所:OECD(2024)

生成AIの影響は「大都市圏」「高スキル労働者」「女性」で高い

従来のタスクの自動化技術に比べ、生成AIは非認知的・非定型的なタスクの実行に強みをもつ。このため、自動化技術による影響が少ないとみられていた、教育やIT、金融などの産業が集中する地域で、影響が大きくなる可能性が高い。

報告書は、従来の自動化技術は特に「都市部以外の地域」や「製造業」、「低スキル労働者」、「男性」が大きな影響を受けたが、生成AIは対照的に、「大都市圏」や「高スキル労働者」、「女性」が大きな影響を受けるケースが多くなる、と指摘している。

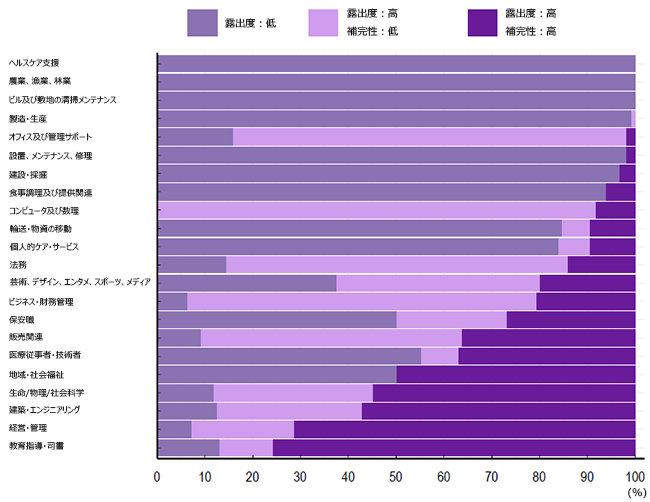

報告書では、職種ごとに生成AIの影響を受ける割合と、生成AIによる補完性について紹介している(図2)。

図2:生成AIの影響を受ける職種およびその補完性

画像クリックで拡大表示

注:露出度=その職種が生成AIにさらされる割合

出所:OECD(2024)

それによると、ヘルスケア支援や農林漁業、清掃・メンテナンス、製造・生産の職種では生成AIに接する可能性が低い。一方で、経営・管理や教育指導・司書などでは露出度が高く補完性も高いため、職を奪われる可能性が高くなる、と指摘する。

所得や生産性の地域格差が拡大する可能性も

生成AIは、OECD諸国にとって、労働力不足などの重大な課題に対処するための戦略的ツールとして、低迷する労働生産性を向上させうる。

こうしたAI技術の導入を促進することにより、地域経済の生産性を向上させ、これまで仕事に就けなかった低技能労働者や障害を持つ労働者を活用できるようになり、労働力不足や高齢化の影響を緩和することができる。

しかし、報告書は、生成AIが仕事に与える影響は地域差が大きい、とも指摘する。都市部の労働者は、平均して32%がすでに生成AIに接しているが、非都市部の労働者は21%にとどまる。このため、新しいAI技術は地方の労働市場に異なる影響を与え、都市部と非都市部の間に存在する、所得格差や生産性格差、デジタル格差を悪化させる可能性がある、と警鐘を鳴らす。

ただし、AI技術の影響を大きく受ける職業ほど、その職業内の賃金格差が縮小する可能性がある、とも言及する。これは、AI技術がスキルを平準化させるためと考えられる。

政策立案者は地域の「スキル障壁」解消への対応が必要

こうしたことから報告書は次のように指摘する。政策立案者は、労働力不足の背景にある地域特有の要因を考慮する必要がある。そして民間部門とも協力し、新しい形態のAIの採用を促進するとともに、地域の労働市場のニーズに合った効果的なスキルアップやリスキリングプログラムなど、それぞれの失業者に対応したサポートを行うことで、地域の労働生産性を向上させ、労働力不足を緩和し、高齢化に対処するツールを提供できる。

OECDのマティアス・コーマン事務総長は、「生成AIの採用が急速にすすみ、地域の雇用市場を再形成し、労働力不足の解決策を示し、生産性を向上させている」と評価する。「しかし、同時に、都市部と農村部の間のデジタル分断が拡大するリスクがある。生成AIの可能性をすべての人が享受できるよう、政策立案者はデジタルインフラの整備を優先し、人々のデジタルリテラシーを高め、中小企業を支援し、AIのメリットがすべての人に確実に行き渡るよう、地域のスキルの障壁を解消するよう対処する必要がある」と指摘している。

参考資料

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2025年 > 3月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > OECDの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > OECD

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > OECD