農民工の建設業離れと新たな選択肢

中国では、地元の農村で農業以外に従事したり、都市に半年以上出稼ぎに出ている農村戸籍人口を一般的に「農民工」という。2024年の農民工の人数は2億9,973万人に達した。近年、多くの農民工が、建設需要の減少、高齢化、高学歴化、フレキシブルワークへの就業希望者の増加、地域経済の発展などを背景に、建設業から離れる動きが顕著となっている。

建設業における農民工の減少

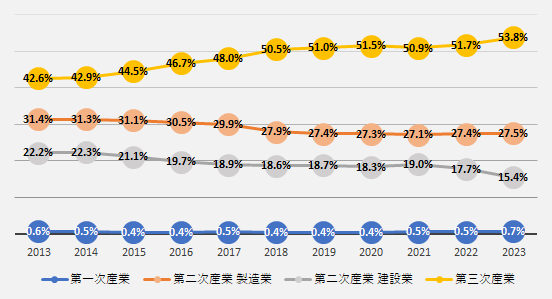

建設業に従事する農民工の数は近年、大幅に減少している。国家統計局の「2023年農民工観測調査報告」によれば、2021年に建設業に従事していた農民工は5,558万人だったが、2023年には4,582万人にまで減少した。過去2年間で約976万人が建設業を離れたことになる。農民工の業種別構成を見ると。建設業の占める割合は、2021年には19.0%であったが、2023年には15.4%に低下している(図表1)。一方で、第三次産業の占める割合は、2021年の50.9%から2023年には53.8%に増加している。

図表1:農民工の業種別構成の推移

出所:国家統計局「農民工観測調査報告(2013年~2023年)」

不動産業の縮小と高齢化

こうした状況が生まれた主な要因として、過去数年間にわたる不動産開発プロジェクトの大幅な減少が、建設業の労働需要に直接影響を及ぼしたことがあげられる。

国家統計局のデータによると、2024年の全国における不動産開発投資額は10兆280億元であり、前年に比べて10.6%の減少となった。このうち、住宅投資は7兆6,040億元で、10.5%減少している。2024年の不動産開発企業による建築面積は7億3,324.7万平方メートルで、前年より12.7%減少した。このうち、住宅建築面積は5億1,333.0万平方メートルで、13.1%減少している。

農民工にとって、建築需要減少の影響は大きい。これにより、建設業に従事する農民工の仕事の機会は明らかに減少し、収入も大幅に減少している。生活のプレッシャーに直面した多くの農民工は、新たな道を模索せざるを得ず、建設業を離れることが唯一の選択肢となった。

さらに、多くの高齢の農民工が、建設現場から「退職令」を受けている。2019年以降、上海市をはじめ、全国の多くの地域が建設業における「退職令」を相次いで発表。「60歳以上の男性」と「50歳以上の女性」および「18歳以下」の労働者に対して、建設現場に立ち入って作業することを禁じる明確な規定を設けた。さらに、「55歳以上の男性」および「45歳以上の女性」の労働者に対して、井戸内作業、高所作業、高温作業、「特に過重な肉体労働」、または「身体の健康に悪影響を与えるおそれがあり、危険性やリスクが高い特殊な作業」に従事することを禁止している。

50歳以上の農民工の人数は年々増加している。「2023年農民工観測調査報告」によると、50歳以上の農民工の割合は、2019年は24.6%、2020年は26.4%、2021年は27.3%、2022年は29.2%と増えてきた。2023年における全国の農民工の総数は2億9,753万人で、平均年齢は43.1歳である。50歳以上の農民工の割合は30.6%、約9,104万人に達している。膨大な数の高齢農民工にとって、就業の継続や退職後、老後の生活の問題はますます深刻になっている。

「退職令」を受けて、建設業の現場では混乱も生じている。一定の年齢を超えた農民工の権益を保護するため、人的資源・社会保障部や農業農村部などの関連部門は2022年11月9日、「農民工の雇用・創業の支援に関する実施意見」を発表した。それによると、企業が年齢を理由に高齢の農民工を一律に排除することを禁じ、雇用を希望する高齢の農民工に対して、無料で公共雇用サービスを提供するよう指導している。また、中央政府が2023年2月13日に発表した「一号文書」では、一定の年齢を超えた農民工の雇用権益を保護することが示された。江蘇省など一部の省では、年齢を理由とする一律の排除を解除して対応したが、大半の地域では依然として制限を継続している。

新たな選択肢

建設業は参入のハードルが低く、収入が高いため、かつては農民工の就職先として最も人気のある業種であった。しかし、最近ではこの傾向に変化が見られる。

第一財経日報(電子版)によると、農民工の建設業離れが進み、現在ではフードデリバリーやネット配車といったフレキシブルワークに労働者が流入している。即座に働き始められ、比較的高い収入が得られるという魅力が、流入の要因となっている。

さらに、農民工の学歴向上が彼らの職業の選択肢を広げている。過去の世代と比べて、現在の農民工の学歴は明らかに向上している。「2023年農民工観測調査報告」によると、15.8%の農民工が大卒以上の学歴を持っており、10年前の7.3%から大幅に増加している。学歴の向上に伴い、より多くの農民工が第三次産業へとシフトしている。2023年には第三次産業に従事する農民工の割合が53.8%に達し、2022年と比べて2.1ポイント増加した。一方で、建設業などの第二次産業に従事する農民工の割合は、2022年より2.3ポイント減少し、45.5%となっている。

農民工にとって、地元の省内での移動が選択肢の一つとなっている。従来、半数以上の農民工が生計を立てるために故郷を離れていたが、2023年の統計によると、農民工の省内移動率は61.8%に達し、他の省へ出稼ぎに出る者は4割未満となっている。この変化の背景には、いくつかの要因がある。第一に、東部沿海地域の産業の高度化が製造業を中西部に移転させ、地域内に多くの雇用機会を生み出したことがある。第二に、中西部地域における都市化の進展とそれに伴う地域経済の魅力の向上により、農民工は地元で就業と生活のバランスを取ることができるようになったことである。

「2023年農民観測調査報告」によると、農民工の中西部地域への移動が続いている。東部地域で就業している農民工は1527.7万人で、前年より170万人(1.1%)減少した。一方、中部地域では698.2万人で、前年より211万人(3.1%)、西部地域では655.2万人で、前年より116万人(1.8%)それぞれ増加した。「地元で良い仕事が見つかるなら、わざわざ遠くに行く必要はない」という考え方が、多くの農民工の間で広がっている。

参考資料

- 国家統計局 人的資源・社会保障部 第一財経日報

参考レート

- 1中国人民元(CNY)=21.01円(2025年2月14日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2025年 > 2月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > 中国の記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 地域雇用

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > 中国

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > 中国

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > 中国