所得や雇用は好調、「主観的幸福度」は横ばいかやや悪化

―OECD報告書

経済協力開発機構(OECD)は11月5日、「より良い生活のためのより良い政策」を目指す取り組みとして、世界40カ国における「幸福(well-being)」の要素を多方面から分析した報告書「How's Life?(幸福度の測定)」を公表した。それによると、コロナ禍と物価上昇は人々の生活に混乱をもたらしたが、政府の広範な政策により、所得と雇用は力強く回復した。しかし、住宅費の高騰が低所得世帯を圧迫し、5人に1人は「生活のやりくりが難しい」と感じている。報告書は、健康や社会的なつながりなど「主観的な幸福度」や、将来の幸福を左右する自然資本や社会資本の状況をみると、悪化の兆しがみられると指摘する。以下では、主に労働に関する指標を中心に紹介する。

経済は底堅く所得や就業率は好調

OECDでは、加盟諸国の人々の生活全般がより良くなっているかどうかを評価するため、人々の「現在の生活」を測る11のデータ(所得、雇用、住宅、健康など)と、「将来の幸福」のためのリソースを測る4つの資本指標(自然資本、経済資本、人的資本、社会資本)からなる「幸福度フレームワーク」を基に分析している。

報告書「How's Life?(幸福度の測定)」は2011年に初めて発表され、6回目となる2024年版では、OECD諸国の入手可能な最新データから80以上の指標を分析している。

報告書によると(注1)、OECD諸国の25~64歳の就業率は78.4%(2023年)、世帯の平均可処分所得は3万5,200米ドルだった。就業者の7.2%が週に「50時間以上」の長時間労働をしており、余暇や家事活動に悪影響を及ぼしている可能性がある。

男女間の賃金格差は平均11.6%で、男性は女性より1割あまり賃金が高い。

所得分布の格差は大きく、裕福な上位20%は、貧しい下位20%の約5.6倍の収入を得ている。

相対的所得貧困層(世帯の可処分所得が国内中央値の50%を下回る人々)の割合は11.8%(2023年)と、OECD諸国の約8.5人に1人が相対的所得貧困の状態にある。

生活の質に注目すると、15歳の学生の16.5%が、読解や数学など最低ラインの「基礎学力」を得ていない。

生活満足度は10段階(完全に満足=10)で7.3(2023年)だった。

日々の生活の中で、笑いや安らぎなどのポジティブな感情より、怒りや悲しみなどのネガティブな感情を感じると答えた人の割合は12.7%(2023年)だった。

有償・無償労働をあわせた労働時間を男女別にみると、ほぼすべてのOECD諸国で女性が男性を上回っており、女性は男性より月に平均12時間多く働いている(注2)。

将来の幸福のため、資本システム全体で「持続可能性」の優先を

将来の幸福のための各指標に注目すると、自然資本については、エネルギー供給のうち、再生可能エネルギーは11.6%(2021年)を占める。また、気候変動の影響などで、OECD諸国の14.5%の人々が極端な高温にさらされている。

人的資本をみると、86%以上の若者が後期中等教育以上を修了している。しかし、労働力のうち12.1%が失業や就業意欲喪失、不完全雇用の状況にあり、人々の潜在能力が十分に発揮されていないと指摘する。

社会のネットワークや価値観など、社会資本に注目すると、他者の信頼度は10段階(完全に信頼=10)で6.1(2023年)だった。自国の政府を信頼しているのは48%(2023年)に過ぎない。また国会議員の女性割合は33.8%となっている。

高温暴露の増加や温室効果ガス排出量の削減停滞など、自然資本については明らかな警告サインが出ており、「気候変動と戦うため、かなり強力な行動が必要だ」と警鐘を鳴らす。社会資本についても、政府に対する信頼の低下や、公共部門の誠実さの認識が進んでおらず、社会資本のマイナス傾向にも注視する必要があると指摘し、「自然資本、経済資本、社会資本のシステム全体で、持続可能性を優先することが重要だ」と強調している。

幸福度の推移――コロナ禍や物価上昇の危機を経て経済指標は回復

報告書は、幸福度の時系列の変化について、2010年・2019年・2022年を基準に分析している。

それによると、OECD諸国の労働市場はコロナ禍やインフレの危機にも耐性を持ち、好調に推移している。就業率はコロナ禍前よりも上昇し、失業率も低下している。雇用の質的な観点からも、労働市場の不安定さは改善していると分析する。

世帯収入の変動をみると、2010~2019年にかけて年率1.2%増と概ね増加し、2022年には各国政府の政策効果もあり、コロナ禍前の水準を上回った。

ただし、実質賃金の伸びは、それほど持続的ではない。

2010~2019年にかけて、1人あたり平均実質賃金は年率1.1%上昇したが、2019年以降は年率0.3%増と停滞している。国別にみると、加盟国の約3分の1では上昇したが、チェコ、オランダ、ドイツ、ギリシャ、スペイン、イタリア、メキシコの7カ国では下落している(図1)。

図1:各国の1人あたり平均実質賃金総額の増減 (2019年から2022年)

(2022年購買力平価基準、単位:米ドル)

画像クリックで拡大表示

注:破線は、変化の規模が意味を持つと考えられる水準 (1,100米ドルより高い/低い) を示す。

出所:OECD(2024)

住宅費高騰が低所得層を圧迫、所得格差の縮小も停滞

所得格差は緩やかに縮小していたが、縮小幅は鈍化している。

所得五分位比率(世帯可処分所得の下位20%に対する上位20%の比率)の推移をみると、2010年から2019年の間、年平均0.03ポイント低下していたが、2019年から2022年にかけて低下幅が半分に縮小し、多くのOECD諸国で大きな変化はみられなかった。

また、住居費の高騰が、低所得層に重くのしかかっている。

所得分布の下位40%の世帯のうち、住宅費(家賃やローン)が可処分所得の40%以上を占める「住宅費の超過負担(Housing cost overburden)」世帯の割合をみると、2010~2019年は年率0.06ポイント減とわずかに減少したものの、2019~2022年には年率0.4ポイントの増加に転じた。2019~2022年の増加が大きかった国は、ハンガリー、チリ、リトアニア等で、日本も8番目に高くなっている。

従来の経済指標のみでは捉えられない「主観的幸福感」

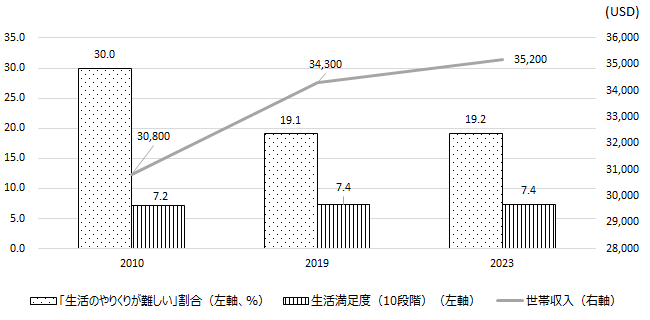

人々の経済状況に関する主観的な評価を分析したところ、生活のやりくりが「難しい/非常に難しい」と回答した人の割合は2023年に19.2%で、2019年に比べわずかに悪化した。国別には、リトアニア、ハンガリー、イタリア、ギリシャ、オランダ等で悪化が目立つ。

生活満足度(10段階で評価、完全に満足=10)は、2010年(7.2)→2019年(7.4)→2023年(7.4)と、ほぼ横ばいで推移している。2019年以降、12カ国で横ばい、11カ国で悪化、6カ国で改善している。悪化は、カナダ、アイルランド、スウェーデンなどで目立つ。

経済指標は全体的には改善したにもかかわらず、主観的な評価が横ばいか、やや悪化していることについて報告書は、「人々が認識する生活費危機の影響が、従来の尺度より広範囲に及んでいる可能性がある」との見方を示している。

図2:世帯収入と生活のやりくり感・生活満足度の推移

資料出所:OECD(2024)より作成

OECDのマティアス・コーマン事務総長は、様々な社会的課題に対応するには、人間に焦点を当てたアプローチを取ることが不可欠だとし、「ウェルビーイングに関する信頼性の高いデータは、政府がどこに政策介入しなければならないのかを明らかにする。人々の幸福に対する経済的、社会的、環境的影響を考慮したエビデンスに基づく政策は、持続可能で包括的な方法で確実に人々の生活を改善するだろう」と強調した。

注

参考資料

- OECD(2024)「How’s Life? 2024

」

」 - プレスリリース

参考レート

- 1米ドル(USD)=151.88円(2024年12月11日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2024年 > 12月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > OECDの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働条件・就業環境

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > OECD

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > OECD