EU移民の社会保障給付の受給を制限へ

ルーマニアとブルガリアからの労働者に対する国内での就労制限が2013年末に廃止されることを受けて、政府はEU加盟国民に対する社会保障給付の受給資格の厳格化などを導入する方針を示している。イギリスの社会保障給付を目当てとした移民の流入防止を目的に掲げて、入国から3カ月間は求職者手当などの申請資格を認めないほか、申請可能な給付や受給期間も限定する。さらに、野宿や物乞いなどを行っている場合は国外追放の上、12カ月間の入国禁止とするなどの方針を示している。

求職者手当の申請、入国後3カ月間は不可

2007年にEUに加盟したルーマニアおよびブルガリアについて、他の加盟国には移行措置として就労制限の設定が認められていたが、最長7年間の年限が2013年末で終了し、両国の労働者には1月から域内での就労が自由化される。他国での求職活動や失業手当の申請が可能となることから、イギリスやドイツなど一部の加盟国政府は「社会保障ツーリズム」(他国のより整った社会保障給付や医療などの制度を目当てとした移民)の横行を懸念、欧州委員会に対応を求めていた。

これに対応して、イギリス国内でもEU域外からの移民に対する規制強化と並行して、EU移民に対して社会保障や医療サービスなどに関する権利の制限に向けた動きが強まっていた。最終的に、政府が11月末に示した施策(注1)はおよそ以下のとおりだ。まず、入国から3カ月間は求職者手当の申請資格を認めず、受給期間も最長6カ月に限定する(確実な雇用の見込みがある場合を除く)。また、新規に入国する求職者には低所得層向けに支給される住宅給付の申請を認めず、所得補助などには新たな所得制限を設定する。さらに、国内で野宿・物乞いなどを行っており、自らの生活を支えることができないEU移民については国外退去とした上、仕事など妥当な理由がある場合を除いて、12カ月間は再入国を拒否する。またこうした移民を最低賃金未満の賃金で雇用する悪質な雇用主への対策として、最賃違反に適用する罰金を現在の4倍の2万ポンドに引き上げる――など(注2)。

一部の内容は法改正を要することから、段階的な実施が予定されている(注3)が、就労自由化に合わせて対応が必要となる滞在期間の要件化については、政府は1月からの導入を決めた。加えて、雇用年金相は12月、新たに申請者の英語能力も要件とするほか、「なぜ自国で仕事を得ることが出来なかったか」など、100項目に及ぶ質問を課すといった制度改正を早急に進める方針を示した。いずれも、居住権テスト(注4)の一環として行われるとみられる。雇用年金省は、英語能力は就労可能性を判定する材料になると説明している。

流入の規模・影響は不明、公共サービスへの負担増に不安も

欧州委は、イギリスなどの社会保障ツーリズムに関する主張は根拠がないと批判、10月に公表した報告書でも、域内他国に居住する非就労層のうち給付受給が目的とみられる移民は極めて限定的であるとの分析結果に基づき、現状では社会保障ツーリズムに相当する実態はないとの認識を改めて示した。

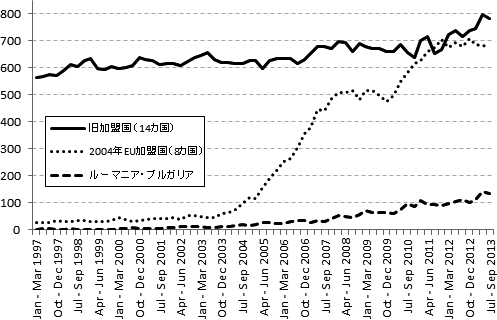

イギリス国内でも、EU移民の受け入れをめぐる議論は様々だ。受け入れに反対する政党やシンクタンク等は、大量の移民流入は雇用をはじめ、住宅や教育、医療などの公共サービスを圧迫し質の劣化を招くと主張している(注5)。こうした危機感の背景には、2004年のEU拡大に際して、イギリスが新規加盟国の労働者に当初から就労を自由化した結果、政府の想定を大きく上回る移民流入を招いたことが影響している(注6)。

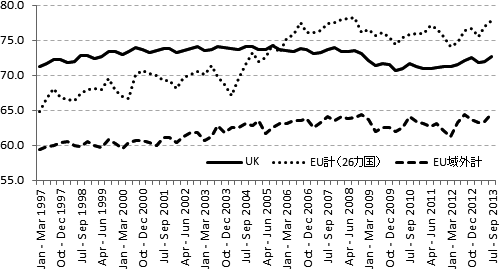

他方、加盟国からの移民労働者の受け入れは国内に利益をもたらしてきたとの主張も多い。とりわけ近年増加した新規加盟国からの移民労働者は、相対的に若く、教育水準が高く、就業率も国内労働者より高い傾向にあることから、経済的・財政的な貢献が指摘されてきたところだ。直近では、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのダストマン教授らによる論文が、欧州経済圏(注7)からの移民の財政的貢献(納税等から給付支給などのマイナス分を除いたもの)について、2001-10年の間で250億ポンドにも及ぶ(注8)と分析、この間のイギリスの財政赤字を緩和したとの結果を示している。こうした移民が給付や税額控除などを受給する比率は、イギリス人に比して大幅に低いという(注9)。

ただし、1月以降のルーマニア、ブルガリアからの移民流入の規模やその影響については、イギリスとの間の経済水準の違いなどから、前回のEU拡大にもまして予測が困難とみられる。政府やシンクタンクなどがこれまでに行った予測は、年間数千人から数万人まで様々に異なる。シンクタンクのIPPRは、2007年の加盟以降、両国からの移民労働者は国内で増加し続けていること、また前回とは異なり、多くのEU加盟国が同時に労働市場を開放することなどから、流入規模はそこまで大きくはならないとみている。ただし、彼らの多くが就労するとしても、住宅や公共サービスへの負担は回避できないと分析、短期的な影響に対応するための予算の確保や、継続的な労働市場への影響評価などを行うよう政府に提言している。

図表1:EU移民(出生地別)の就業者数(千人)

出典:"Labour Market Statistics, December 2013", Office for National Statistics

図表2:出生地別就業率

出典:同上

注

- キャメロン首相がフィナンシャル・タイムズ紙への寄稿の中で明らかにした。

- なお現地メディアによれば、内務省が非公開の報告書において、EU移民に対して年間7万5000人の数量制限を設定するプランを検討しているという。この報道を受けて、欧州委はもとより、連立政権のパートナーである自由民主党も、EU法違反であるとして政府を強く批判している。

- BBCの解説によれば、法改正の必要がないのは6カ月制限、12カ月入国禁止、居住権テスト厳格化。滞在3カ月の要件化は二次法、最賃違反に対する罰金引き上げ、住宅給付の申請不可、新たな所得制限については一次法の改正が必要となる。

- EU内外の外国人がイギリス国内で給付を申請する場合、国内に居住する権利を有するか、求職中であることの証明が課される。

- 政府は新規加盟国からの移民の規模について、年間5000~13000人程度との予測を示していたが、実際には2004年から2012年までの間におよそ70万人が流入、ただしこのうち30万人弱は既に帰国したとみられている。

- このほか、近年EUからの移民が急増した一部の自治体では、社会不安が生じているとの報道もみられる。最近では、イングランド北部のシェフィールドの一地域にスロヴァキアからのロマが多数流入、生活習慣などの違いから地域住民との間で摩擦が生じているとして、メディアに大きく取り上げられた。同地域選出のブランケット労働党議員は、こうした変化により鬱積した住民の不満はいつか爆発し、暴動につながりかねない、とコメントしている。

- EU加盟国のほか、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン。

- 給付支払い等の額を34%超過。なお、同時期のEU外からの移民による貢献は290億ポンド、給付支払い等の2%に相当。

- 報告書は、性別・年齢構成及び学歴を調整した場合でも、21%低いと推計している。

参考

- Gov.uk

、Office for National Statistics

、Office for National Statistics 、Financial Times

、Financial Times 、BBC

、BBC 、The Guardian

、The Guardian 、European Commission

、European Commission 、Euobserver

、Euobserver 、EuActive

、EuActive 、University College London

、University College London 、IPPR

、IPPR 、The Guardian

、The Guardian ほか各ウェブサイト

ほか各ウェブサイト

参考レート

- 1英ポンド(GBP)=171.62円(※みずほ銀行ウェブサイト

2014年1月8日現在)

2014年1月8日現在) - 1ユーロ(EUR)=142.57円(※みずほ銀行ウェブサイト

2014年1月8日現在)

2014年1月8日現在)

2014年1月 イギリスの記事一覧

- 待機労働契約に関する法制度の見直しへ

- EU移民の社会保障給付の受給を制限へ

関連情報

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2014年 > 1月

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 外国人労働者

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス