資料シリーズ No.112

外国人労働者の失業の現状

概要

研究の目的

我が国では高度外国人材とともに定住者や日本人配偶者など身分による在留資格の外国人労働者も受け入れているが、派遣・請負など間接雇用で就労している者が多く、能力開発の機会も乏しく、雇用保険や社会保険への加入率が低いこと、子弟には不就学の者もいることなどの問題が指摘されている。世界同時不況の発生は外国人労働者及びその家族の生活に深刻な影響を及ぼした。その後、雇用状況は一時期より改善しているように思われるが、製造現場の海外移転など不安定な環境の下で就労している外国人労働者にとって予断を許さない状況にある。

こうした点を踏まえ、我が国が受け入れた外国人労働者の今後の就労支援のあり方を探るため、外国人労働者の失業に関する情報を整理することとした。

研究の方法

- 公表統計の観察

総務省「平成22年度国勢調査」結果の分析、厚生労働省「外国人雇用状況の届出」結果の分析、厚生労働省「被保護者全国一斉調査基礎調査」結果の分析

- アンケートの再集計

(1)労働政策研究・研修機構「外国人労働者の働き方に関する調査 日系人調査(Pesquisa sobre formas de trabalho de trabalhadores estrangeiros)」(2008年):甲信越地域および東海地域の6都市の外国人労働者を対象に実施。

(2)「外国人労働者の働き方に関する調査 フィリピン人調査(Survey tungkol sa Trabaho ng Mangagawang Taga-ibang Bansa)」(2008年):外国人を対象にヘルパー2級講座を運営している企業、介護分野で外国人を活用している企業を通じてフィリピン人労働者を対象に実施。

(3)「世界同時不況後の産業と人材の活用に関する調査」(2010年):外国人が多く居住している地域にある従業員10人以上の民営事業所2万所を対象に実施。

(4)「外国人労働者の働き方に関する調査 日系人調査(Uma pesquisa sobre como trabalhadores estrangeiros trabalham)」(2010年):「世界同時不況後の産業と人材の活用に関する調査」に回答した事業所で働く日系人労働者を対象に実施。

- 個人ヒアリング調査

(1)2009年に実施した外国人求職者に対する個人ヒアリング調査の再分析。

(2)2012年3月、7月に東海地域および首都圏に居住し、現在失業している南米系日系人、フィリピン人、中国人労働者を対象に実施した個人ヒアリング調査。

主な事実発見

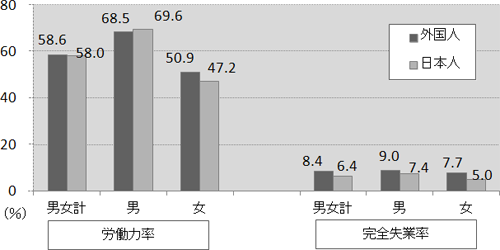

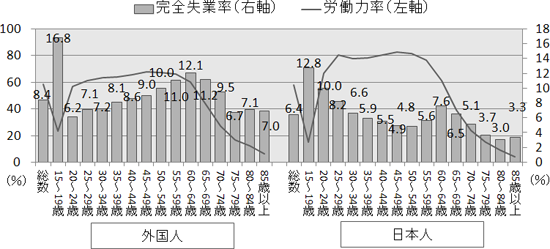

- 総務省『平成22年度国勢調査』を観察した結果、(1)日本人(男女別)に比べて外国人の労働力率の方がわずかに高い(図表1)。(2)日本人の女性に比べて外国人の女性の方が労働力率のM字谷の部分の下がり方が小さい。(3)高齢層の労働力率は日本人より外国人の方が高い。(4)諸外国と同じように、我が国においても日本人より外国人の失業率の方が高い(図表1,2)。ただし、これら点は資料の制約もありあくまで第一次的な接近であることに留意が必要である。

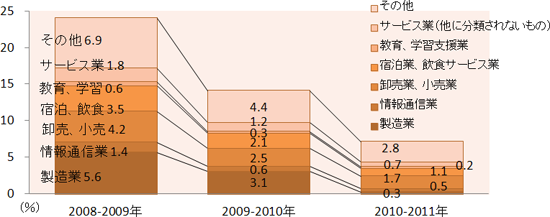

- 外国人を雇用している事業所の業種別寄与度をみると、製造業の縮小が目立つ(図表3)。企業(事業所)の外国人に対する労働需要は小さく、外国人労働者に対して高い日本語能力を求めているため、日本語能力が低い外国人労働者の就業機会はかなり限定される。生産工程・労務の仕事でもある程度日本語ができることを求める事業所が多く、今後拡大が期待されるサービスの仕事やその他の仕事ではより高い日本語能力が求められる。

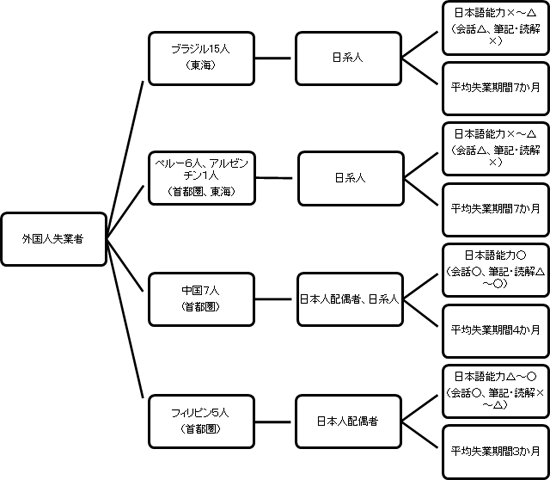

- 外国人の失業期間の長さは、日本語能力、前職の就業形態、現職への就業経路、研修・職業訓練、資格取得の状況などによって異なる。なかでも日本語能力が高い者は失業しても短期に再就職している。ただし、こうした結果が一般化可能なのか引き続き検証が必要である。また、外国人若年者には未就業者・失業者が多いが、未就学のまま労働市場に参入したことがその1要因になっていると考えられる。

- 日系人が非自発的失業の割合が高いのに対して、日本人の配偶者のフィリピン人女性については、自発的失業も少なくない。彼女たちは、子供がいる場合など日本語を使わざるを得ない環境にあり、配偶者が日本人なので本人が失業しても家庭内で収入が補完出来、セーフティネットへのアクセスも(日系人に比べると)容易である。

図表1 「平成22年度国勢調査」による日本人と外国人の労働力状態の比較

日本人より外国人の方が労働力率が高く、完全失業率も高い。

図表2 「平成22年度国勢調査」による日本人と外国人の年齢階級別の労働力率と完全失業率(男女計) 日本人より外国人の方が若年の失業率が高く、年齢が高くなるにつれて失業率も高くなる。

図表3

厚生労働省「外国人雇用状況の届出」による外国人雇用事業所の増加の業種別寄与度

外国人雇用事業所数の増加の業種別寄与度は、製造業の寄与度が小さくなっている。

図表4 今回の個人ヒアリング調査の概要

注:記号は日本語能力を表し、○は5~7割以上の理解度、△は3~5割程度の理解度、×は3割以下の理解度を表す。失業期間は、失業から完結までの期間または失業からインタビュー時までの期間。

政策的インプリケーション

これまで外国人労働者に対する就労支援として、仕事に必要な日本語の習得を図るなど職業教育、職業訓練等の推進、日系定住外国人の集住地域のハローワークにおける通訳・相談員の配置、市町村とも連携したワンストップサービスコーナーの運営及び日系定住外国人専門の相談・援助センターの運営など多言語での就職相談、就労の適正化のための取組みとして事業主に対して雇用管理改善指導、日系人就労準備研修事業が実施されてきた。また、緊急雇用対策事業を利用した雇用機会の創出が行われた。しかし、企業(事業所)が期待するようなレベルの日本語能力を外国人が身につけるのは、一時的あるいは短期的な支援では困難で、継続的な取組みが求められる。さらに、外国人が安定して就職・就学できるためには、日本語の習得を含む社会統合施策が必要であり、利害関係者が連携して施策や支援に継続的に取り組むことが必要である。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次

序章 確認したかったことと本書の構成(PDF:847KB) - 第1章 統計的事実の観察と先行研究の展望(PDF:2.7MB)

- 第2章 外国人労働者に対する労働需要について(PDF:1.3MB)

- 第3章 外国人労働者の失業行動について(PDF:802KB)

- 第4章 外国人失業者とセーフティネット(PDF:595KB)

- むすびにかえて(まとめ)

参考資料(PDF:650KB)

研究の区分

プロジェクト研究

研究期間

平成24年度

執筆担当者

- 渡邊 博顕

- 労働政策研究・研修機構 副統括研究員

関連の調査研究

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム