調査シリーズ No.87

地方自治体における外国人の定住・就労支援への取組みに

関する調査

概要

研究の目的と方法

経済社会が国際化するにつれて日本において定住・就労する外国人が増加し、一部の地方自治体では外国人の定住・就労支援が喫緊の課題の一つとして取り上げられるようになっている。そして、定住化に伴うコストや景気後退期においては様々な社会的費用の負担が必要となることもあり、国民生活に与える影響を総合的に勘案する必要がある。

そこで、全国すべての都道府県と市区町村の外国人施策担当者を対象に、地方自治体における外国人の生活・就労支援についての考えや実施状況を把握し、今後の外国人政策の基礎資料とするために、アンケートを実施した。

主な事実発見

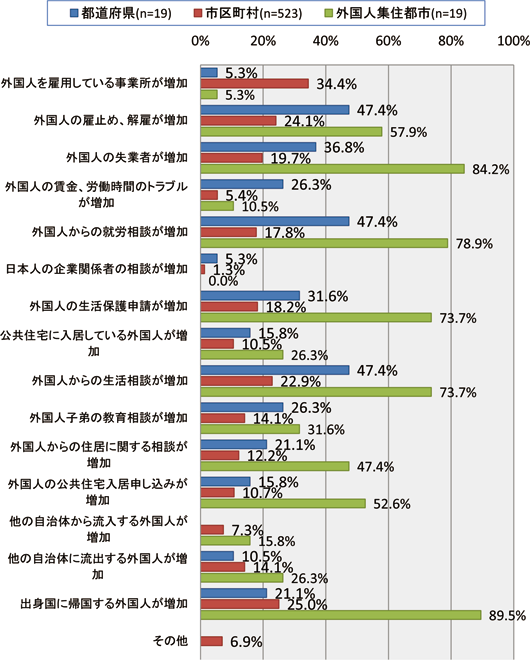

- 都道府県や市区町村では世界同時不況の影響で外国人の雇用状況が悪化し、外国人の失業者の増加、収入が得られなくなったことによる生活相談の増加などが見られるが、一方、外国人を雇用する事業所が増加している自治体もある(図表1)。その結果、外国人を対象とした生活・就労支援の緊急度は、都道府県の4割、市区町村の1割、外国人集住都市の8割が「緊急度が高い」、「どちらかといえば高い」と回答している。

- 自治体では一般住民向けサービスを外国人にも利用しやすくするために、ホームページの翻訳・運営、外国語で対応できる担当者・通訳の配置、情報提供、外国語能力のある教員の配置、ゴミ分別・収集案内板の設置、母子手帳などの翻訳・印刷、ガイドブック・パンフレットの翻訳・印刷などが行われている。これらの施策のための平成22年度予算額は、アンケートに回答した都道府県計で約8億4千万円、同じく市区町村計では約20億5千万円となっている。

- 自治体では、外国人だけを対象とした生活・就労支援として、情報提供、相談サービスのほかに、外国人子弟の教育問題や雇用状況を反映した雇用機会の創出などの取組みが行われている。これらの施策のための平成22年度予算額は、アンケートに回答した都道府県計で約2億9千万円、同じく市区町村計で約25億7千万円となっている。

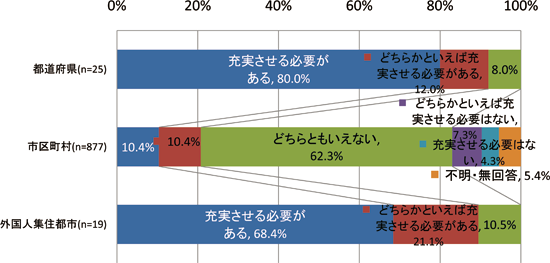

- 都道府県の9割以上、外国人集住都市の約9割が今後の外国人の生活・就労支援に関連した取組を充実させる必要があると考えている。しかし、市区町村全体では外国人の生活・就労支援に関連した取組を充実させることが必要であると考えている自治体は約2割であった(図表2)。

- 今後、取組みを充実させる分野させる必要がある分野としては、日本語の習得、外国人児童の就学、医療体制の整備、災害時の対応、健康保険など社会保障関連、生活環境、情報の収集・提供、雇用機会の確保などが挙げられている。また、多くの自治体が財政制約によって政策的対応やそれを支える人材の不足が課題となっている。

政策的含意

新成長戦略においては、外国人労働者の受入れについて「我が国の労働市場や産業、国民生活に与える影響等を勘案しつつ、海外人材受入れ制度を検討」することとされているが、一方、世界同時不況は我が国に既に入国し、定住・就労している外国人に対しても深刻な影響を及ぼし、地方自治体において外国人による就労相談や生活相談が増加している。さらに外国人集住都市では、外国人による生活保護申請も増加しており、外国人の生活・就労支援と関連して充実が必要な施策として、「外国人失業者への対応」、「外国人子弟の就学」、「健康保険や年金への加入」があげられている。

これらの問題を解決し外国人が安定して就職・就学できるためには、日本語の習得を含む社会統合施策が必要であると考えられ、外国人との共生社会の実現するために利害関係者が連携して施策に取り組む必要がある。ただし、そのために必要となる一定の社会的費用の負担についても念頭において議論することが求められる。

図表1 過去3年間の外国人の生活や就労に関する出来事(MA):雇止め、解雇、就労相談、生活相談が増加

図表2 今後の外国人の生活・就労支援に関連した取組を充実させる必要性(SA):

都道府県と外国人集住都市の約9割が外国人の生活・就労支援の取組みの充実が必要

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次

序章:調査の方法と調査結果の概要 (PDF:464KB) - 第1 章 自治体における外国人の居住状況

第2 章 外国人の生活・就労をめぐる出来事

第3 章 自治体における外国人受入れの取組み (PDF:848KB) - 第4 章 自治体における外国人受入れ施策とその費用

第5 章 自治体における外国人受入れの課題

むすびにかえて (PDF:923KB) - 参考資料(調査票・集計表・自由記述) (PDF:965KB)

執筆担当者

- 渡辺博顕

- 労働政策研究・研修機構 副統括研究員

研究期間

平成22年度~23年度

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム