資料シリーズ No.78

失業構造の理論的・実証的研究

概要

研究の目的と方法

雇用政策を適切に進める上で、失業構造の実態、失業が生じている背景・要因、また、就業が困難な場合の要因等の分析・解明を行うことは必要不可欠といえる。このため、労働政策研究・研修機構では、「失業構造の理論的・実証的研究に関する研究会」を立ち上げ、均衡失業率、構造的・摩擦的失業率(NAIRU(インフレ率を加速させない失業率)、UV分析)の推計手法の改善に向けた取組み、失業構造の実態把握と変動要因の分析、マクロモデルによる労働市場等の構造変化の状況等についての検証を行った。

主な事実発見

- NAIRUの推計について、インフレ率の変動の大きい1970年代とデフレ状況でインフレ率の変動が少なく失業率の相対的変動が大きい1990年代後半以降の状況を踏まえ、手法を改善し、フィリップス曲線の式の誤差項の分散が大きいレジームと分散が小さいレジームという2つのレジームがあると仮定し、レジームが確率的に切り替わるマルコフ・スイッチング・モデルにより、極端に大きなインフレ率の変動が起きた期を別個に扱い、デフレ期にNAIRUが急上昇する可能性を捉えるため、NAIRUが変化する方向が確率的に変化する、確率的ドリフト付きランダム・ウォーク過程としてモデル化した。手法の改善で、現実の失業率や経済情勢をある程度反映したNAIRU推計を得られた。NAIRUは、1990年代3%近辺から上昇し最近では約5%になっている。

- UV分析について、従来の方法(厚生労働省の推計)に対し、2点(1)失業率(雇用失業率u2)と欠員率(v2)で用いる統計データが異なる点(失業者は「労働力調査」、欠員は「職業安定業務統計」)について、「雇用動向調査」の未充足求人データの修正値(未充足率(v3))を用いる、(2)労働の需給均衡を考え、供給側について求職中の追加就業希望者を失業者に追加(求職率u3)、という2つの手法の改善を試みた。構造変化要因として非正規雇用者割合等も説明変数に追加し、被説明変数(u2、u3)、説明変数(v2、v3、有効求人倍率)を組み合わせ、構造的・摩擦的失業率の推計を行った。推計結果では、非正規雇用者割合は失業(求職)率を高める結果となった。本書のNAIRUの推計値とは異なるが、構造的・摩擦的失業率は、1990年代前半に比べ2000年代は高くなった。変数の組み合わせでは、求職率(u3)と未充足率(v2)の組み合わせでは、構造的失業が約半分、残りの約半分が需要不足となった。失業の半分が需要不足となると労働需要を増大させる政策は従来以上に重要視される必要がある。

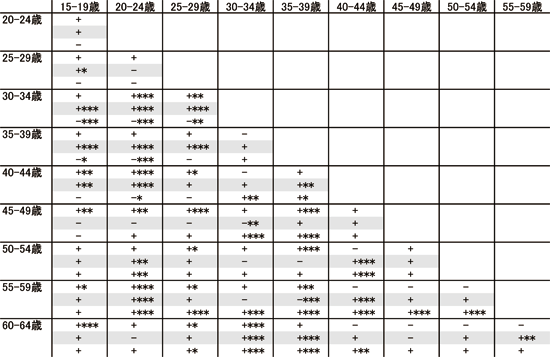

- 世代間の失業率格差の決定要因について(失業率格差を被説明変数、有効求人倍率、人口格差、トレンド項を説明変数とする)推定を行った結果、世代サイズの違いの効果である、コホート・クラウディング(世代の混雑現象)が存在し、世代の人口増加は当該世代の失業率を悪化させる傾向が、若年層を中心に45歳未満の年齢階級でしばしば観察される。このことは、第2次ベビーブーム世代の労働市場参入によって、その世代の失業率が他世代に比べて若干押し上げられた可能性が高いことを意味する。この他、労働市場の需給が逼迫しているときに若年とその他の年齢階級の失業率格差は拡大する傾向がある(事実、若年の失業率が中高年より景気変動に対して鈍い反応を示している。)。(表参照)

- ケインズ型の四半期マクロ計量モデル(中村(2008)(注))について、非正規雇用に関する取り扱いを内生化し、推計期間の拡張を行った(労働市場で常用雇用者を一般労働者とパート労働者に分けて推計し、消費関数について所得を正規と非正規に分けたケース(1-A)(通常の定式化として使用)と全労働者の所得を用いたケース(1-B)の2ケースを想定、パートの賃金や労働時間に最低賃金が影響するモデル。推計期間を1996~2007年に拡張)。モデルの結果からは、2000年代の非正規雇用者の増加は制度的要因だけでなく景気の低迷によって加速されたことが考えられる。マクロの消費関数において、非正規雇用者での所得拡大の効果は正規雇用者のそれと比べて小さく、雇用拡大が正社員か非正規雇用者かでマクロ的な影響が異なることを示唆している。また、労働供給面で90年代後半構造変化が生じている可能性が示唆された。

- シミューレーション分析では、1)世界貿易が毎期2.5%(4四半期間)減少するケース(マクロ的な景気悪化局面)では、非正規雇用者が増加傾向、正規雇用者が減少傾向を持つ、また、消費関数で正規雇用者の所得より非正規雇用者の所得の方が実質消費に与える影響が小さいと仮定したケース(1-A)が正規雇用と非正規雇用の所得増加の効果が同じと仮定したケース(1-B)より影響が小さくなる傾向がある。2)最低賃金を引き上げたケース(2002年第1四半期から各期の実績の最低賃金が33.2円(2002年第1四半期の実績値の5%に相当)引き上げられることを想定)では、最低賃金の引き上げは非正規雇用の需要に対して一定のマイナスの効果(非正規雇用の労働時間・雇用者数の減少、延べ労働時間/人数ベースの非正規比率(非正規雇用者/正規雇用者)の低下)を持つものの経済全体に対するプラスの効果(実質GDPの増加、失業率の低下、正規雇用者の増加等)により、それ自体も解消され全体として望ましい結果をもたらすことを示唆している(消費関数(1-A))による仮定)。消費関数で(1-B)を用いた場合と比べ、実質GDPは(1-B)の方が増加率は小さく、(1-A)の方が、非正規比率の人数ベース、延べ労働時間ベースの減少率とも若干大きい。

(注)中村二朗(2008)「四半期マクロ計量モデルによる構造変化と失業の分析」(『失業率の理論的分析に関する研究―中間報告』労働政策研究・研修機構、労働政策研究報告書,No.95)

表 推定結果の符号の一覧表(男女計)(本文第3-4-2表)表頭が被説明変数の年齢階級

注:上段は有効求人倍率の係数の符号、中段は人口格差の係数の符号(プラスで有意の場合コホート・クラウディングが生じている)、下段はトレンド項の係数の符号を表す。***は1%、**は5%、*は10%水準で統計的に有意であることを示す。

政策的含意

本分析結果は、雇用情勢判断や雇用政策、若年失業対策等の基礎資料として、有益な情報を与えている。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次

序章 本研究の目的と概要(PDF:580KB) - 第1章 デフレーションと流動性の罠に囚われた長期停滞−マルコフ・スイッチング・モデルによる日本のNAIRU推計

第2章 UV分析について—既存の方法に対する改善を提案する(PDF:1.2MB) - 第3章 失業におけるコホート・クラウディング−世代間相対失業率の決定要因−

第4章 改訂版四半期マクロ計量モデルと労働市場―マクロ的雇用政策の評価を目指して―(PDF:1.2MB)

執筆担当者

- 藤井宏一

(2010年7月まで) - 労働政策研究・研修機構 統括研究員

- 天利 浩

(2010年3月まで) - 労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー

- 小野 旭

- 一橋大学名誉教授・労働政策研究・研修機構顧問

- 太田聰一

- 慶應義塾大学教授

- 中村二朗

- 日本大学大学院教授

- 赤羽 亮

- 日本大学大学院博士課程・日本学術振興会特別研究員

研究期間

平成20~21年度

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム