調査シリーズNo.256

AIの職場導入による働き方への影響等に関する調査

(労働者Webアンケート)結果

概要

研究の目的

近年、仕事の未来を形成していく潮流の1つとして、人工知能(AI)の職場導入による影響等についての国際的な関心が高まる中、厚生労働省職業安定局雇用政策課からの研究要請を基に、経済協力開発機構(OECD)の知見を得ながら、国際比較分析可能な形で日本の労働者の活用状況等を把握した。

研究の方法

Web調査会社の登録モニターを対象に、スクリーニング調査を通じて『令和2年国勢調査』の職業大分類(11区分)×就業形態(2区分)×性別(2区分)×年齢(5区分)×地域ブロック(OECD類型に基づく10区分 )の層化割付要件を満たす 、雇用者(公務員含む)2.2万人の本調査回答を収集した(実査期間2024年5月27日~6月27日)。

主な事実発見

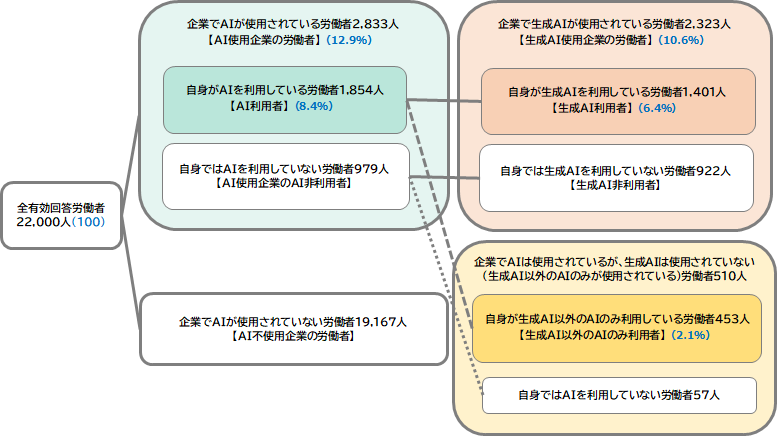

- 労働者が企業におけるAIの使用状況を全て正確に認識できていない可能性があることに留意が必要だが、全有効回答労働者(2.2万人)のうち、勤め先企業全体の範囲を想定した場合、人工知能(AI)が「使用されている者」は2,833人(12.9%)、そのうち「自身がAIを利用している者」(「AI利用者」)は1,854人(8.4%)、「自身が生成AIを利用している者」(「生成AI利用者」)は1,401人(6.4%)となった(図表1)。

なお、AI使用企業の労働者に2年前(2022年5月)と比較したAIの使用状況の変化についても尋ねると、「大幅に/やや拡大している」との回答が半数を超え(57.9%)、職場のAI利用が進んできたことが示唆された。また、(2年を超えて)今後10年以内に、職場におけるAI利用が進展すると認識している割合は全有効回答労働者計で55.6%、AI利用者で92.5%となり、今後10年以内の進展を見込む割合が高くなっている。

図表1 人工知能(AI)や生成AIの使用状況

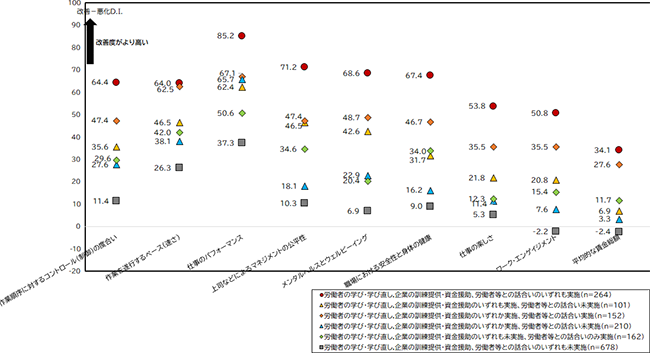

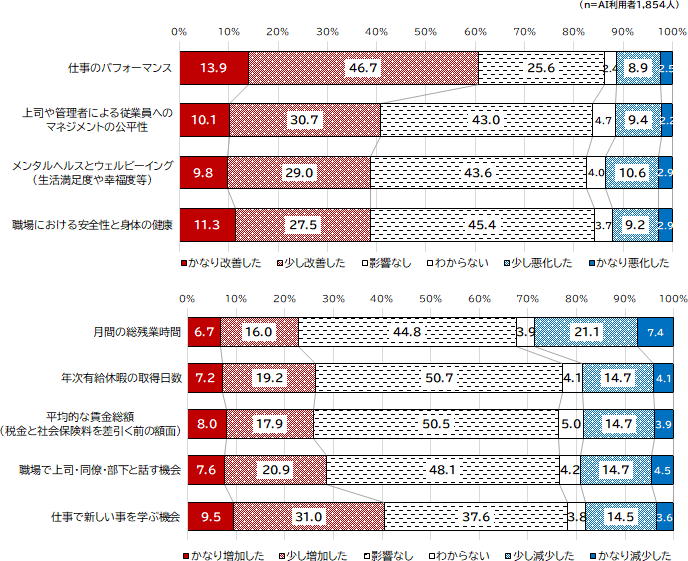

- AI利用者(1,854人)に対し、仕事の質(Job quality)を構成する要素として「仕事のパフォーマンス」「上司や管理者による従業員へのマネジメントの公平性」「メンタルヘルスとウェルビーイング(生活満足度や幸福度等)」「職場における安全性と身体の健康」についてAI利用前後の変化を尋ねると、変化が生じている場合には、「改善した」と回答した割合が「悪化した」を上回った(図表2)。我が国においてもOECD先行研究と同様に、職場のAI利用が仕事の質を改善する可能性が示唆された。

また、AI利用前後での働き方等の変化についても尋ねると、「月間の総残業時間」は「減少した」と回答した割合が「増加した」を上回った一方で、「年次有給休暇の取得日数」「平均的な賃金総額(税金と社会保険料を差引く前の額面)」「職場で上司・同僚・部下と話す機会」「仕事で新しい事を学ぶ機会」などは、「増加した」と回答した割合が「減少した」を上回り、様々な面から仕事の質を改善する可能性がうかがえた。

図表2 AI利用前後における仕事の質(Job quality)の変化

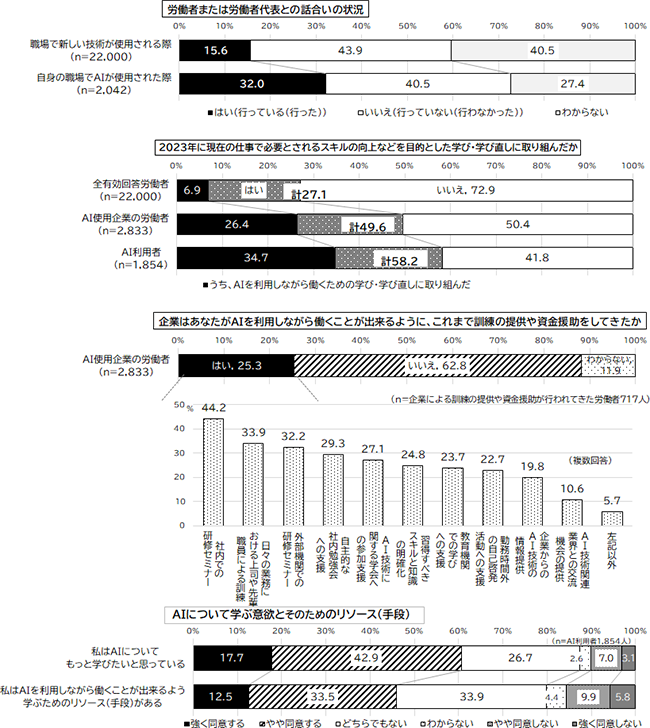

- なお、こうした仕事の質の改善効果は、①新しい技術の職場導入に関する企業と労働者等とのコミュニケーション、②労働者がAIを利用しながら働くための学び・学び直し、③企業の訓練提供や資金援助などが実施された場合に、その効果がより一層高まる可能性が示唆された(図表3)。職場におけるAI利用が仕事の質を改善する効果を最大化するためには、労使双方が協働して上記のような取組を推進していくことが肝要である。

図表3 労働者等との話合い状況やリスキリング・アップスキリング、企業における訓練提供・資金援助の実施状況の組合せ別にみた仕事の質の変化

- 上記①に関連し、職場で新しい技術が使用される際に、雇用主が労働者または労働者代表と話合いを実施しているか尋ねると、全有効回答労働者(2.2万人)のうち「行っている(行った)」割合は15.6%となった。職場でAIが使用された際(2,042人)に限ると、「行っている(行った)」割合は32.0%となったが、AIの職場導入による仕事の質の改善効果の最大化に向けて、こうした話合いがより一層実施されるような企業風土を醸成していくことが重要である(図表4)。

同様に上記②に関連し、2023年における学び・学び直しの実施状況について尋ねると、全有効回答労働者(2.2万人)のうち「取り組んだ」割合は約4人に一人(27.1%)であり、そのうちAIを利用しながら働くための学び・学び直しに「取り組んだ」割合は約14~15人に一人(6.9%)となった。

また、上記③に関連し、AI使用企業の労働者(2,833人)に対して、勤め先企業はAIを利用しながら働くことが出来るように、訓練提供や資金援助を行ってきたかについて尋ねると、「行ってきた」割合は約1/4(25.3%, 全有効回答労働者ベースでは3.3%)となった。なお、AI利用者(1,854人)のうち、「AIについてもっと学びたいと思っているか」について「同意する」割合は計60.6%であり、こうした学び・学び直しへのニーズがあることもうかがえた。総じてみると、AIを利用しながら働くための学び・学び直しや、企業における人的資本投資を推進していく余地は大きく、AIの職場導入がもたらす仕事の質の改善効果を最大化していく視点が重要である。

図表4 労働者等との話合いやAIを利用しながら働くための学び・学び直し、企業による訓練提供等の状況

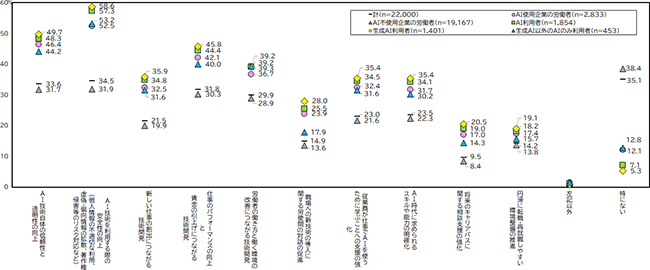

- 全有効回答労働者(2.2万人)に対し、AI・生成AIによるポジティブ(前向き)な効果を享受し、ネガティブ(後ろ向き)な影響を抑制するために、企業や政府に求められる取組について尋ねると(3つ以上複数回答)、「AI技術を利用する際の安全性の向上(個人情報の不適切な利用、虚偽・偏向情報の拡散、著作権侵害などのリスクへの対応など)」(34.5%)や「AI技術自体の信頼性と透明性の向上」(33.6%)、「仕事のパフォーマンスの向上と賃金の引上げにつながる技術開発」(31.8%)を挙げた割合が3割を超え、これに「労働者の働き方と働く環境の改善につながる技術開発」(29.9%)や「AI時代に求められるスキルや能力の明確化」(23.5%)、「従業員が仕事でAIを使うために学ぶことへの支援の強化」(23.0%)等が続いた(図表5)。企業や政府にはこうした環境整備を行いながら、AI利用の恩恵を幅広い労働者が享受出来るようにしていくことが求められる。

図表5 AI・生成AIによるポジティブな効果を享受し、ネガティブな影響を抑制するために企業や政府に求められる取組

政策への貢献

- G7労働雇用大臣会合(2024年9月)「session1:AIと仕事の世界」発言で活用

- OECD『Artificial Intelligence and the Labour Market in Japan』

で活用

で活用

本文

分割版

研究の区分

情報収集

研究期間

令和6年度

執筆担当者

- 天瀬 光二

- 副所長(参与)

- 荻野 登

- リサーチフェロー

- 戸田 卓宏

- OECD事務局ELS/SFR/future of work team/労働市場エコノミスト

- 渡邊 木綿子

- 調査部次長(統計解析担当)

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.220)。

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム