調査シリーズNo.255

「最低賃金の引上げと企業行動に関する調査」結果

―2021~2023年度の連続パネル調査を通じて―

概要

研究の目的

近年、人手不足や物価上昇に伴い、ベースアップを伴う賃上げに取り組む企業が増加し、労使交渉・協議(春闘)での高水準の賃上げや地域別最低賃金の改定等、政労使ともに賃金動向に高い関心を寄せている。

地域別最低賃金の改定に当たっては、中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示し、それを受けて各都道府県の地方最低賃金審議会が審議の上、都道府県労働局長が定めている。改定目安の答申は、1978年度から都道府県をABCDに分けた4ランク毎に示してきたが、地域間格差是正のため、2023年度よりABCの3ランク制に変更された。

また、2023年度の引上げ論議では、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」や「経済財政運営と改革の基本方針2023」に配意した検討が行われ、中央最低賃金審議会は39~41円の引上げ額目安を示したのに対し、地方最低賃金審議では計24県が更に上乗せを行った。特に、新B、Cランクでその傾向がみられ、2023年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,004円と初めて1,000円を超え、昨年度より43円の引上げ額は目安制度が始まって以降の最高額となった。

こうした中、当機構では厚生労働省労働基準局賃金課からの研究要請に基づき、地域別最低賃金の引上げ等が中小企業・小規模事業者に及ぼす影響や対応状況等について把握するため、2021年度、2022年度(調査シリーズNo.246)に続き3年連続で、同様の企業アンケート調査を実施した。

研究の方法

- 調査方法:

- 郵送法

- 調査対象:

- 全国の従業員規模1~299人の企業20,000社(官公営、非営利法人除く)。民間信用調査機関が保有する企業等データベースから、目安ランク(Aランク5,000社、Bランク10,000社、Cランク5,000社)毎に、2021年経済センサス活動調査の業種(15区分)×従業員規模(7区分)の各企業数に比例するよう層化抽出を行った。なお、2023年度調査は、2021、2022年度調査とパネル接続可能な3,654社を中核としつつ、2022年度調査の有効回答企業で継続可能な7,598社を含め、20,000社から差引いた不足分12,402社を、新たに層化抽出・補充した。

- 調査期間:

- 2024年1月12日~29日(3月5日迄の到着分を集計)

- 有効回答数:

- 能登半島地震の発生に伴い急遽、被災地域を除く19,959社(うち、パネル接続可能企業3,645社)に配布することとし、有効回答数は8,206社(有効回答率41.1%)となった。なお、2021年度~2023年度の3時点とも調査に回答し、パネル接続可能な有効回答数は2,549社(有効回答率69.9%)となった。

主な事実発見

※nは有効回答数、%は復元処理(ウエイトバック集計)後の数値に基づく。

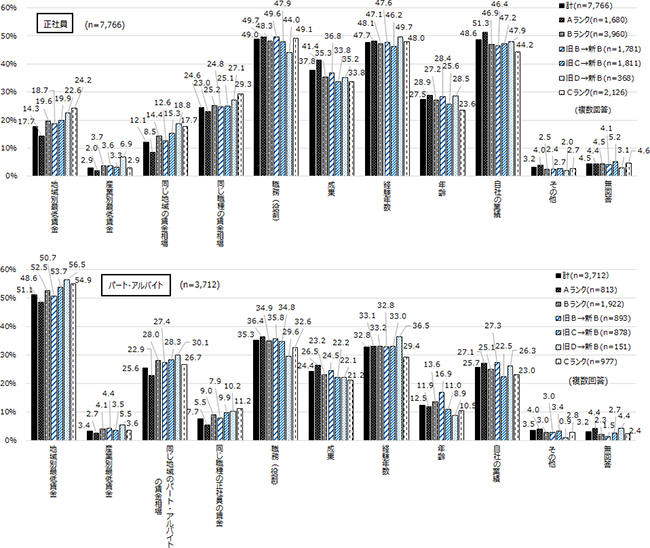

全有効回答企業(n=8,206社)に、最低賃金の引上げに対処するために2023年に経営や雇用・賃金面で取り組んだことがあったか尋ねると、42.7%が「取り組んだことがあった」と回答した。「取り組んだことがあった」企業(n=3,877社)に、具体的な取組内容について尋ねると(複数回答)、「賃金の引上げ(正社員)」(61.4%)が最も高く、次いで「製品・サービスの価格・料金の引上げ」(49.2%)や「人件費以外の諸経費のコスト削減」(42.8%)、「賃金の引上げ(非正社員)」(39.3%)などがあがった(図表1)。

図表1 最低賃金の引上げに対処するための取組内容

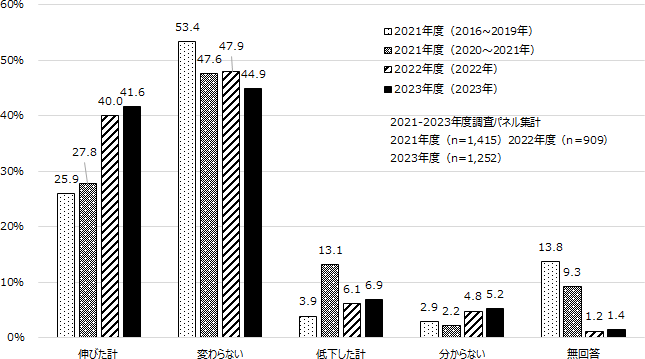

最低賃金の引上げに対処するために「取り組んだことがあった」企業(n=3,877社)に、取組の結果、労働者の1時間当たりの生産や売上がどのように変化したか尋ねると、「変わらない」との回答が44.2%となったが、「はっきりと伸びた」(7.1%)と「はっきりしないが、伸びたと思う」(34.0%)を合わせて「伸びた計」が41.0%に対し、「はっきりしないが、低下したと思う」(3.9%)と「低下した」(3.2%)を合わせて「低下した計」は7.1%と、「伸びた計」の割合が33.9ポイント上回った。

なお、労働者の1時間当たりの生産や売上について、パネル集計可能な企業(n=各年度「取り組んだことがあった」企業で2021年度調査1,415社、2022年度調査909社、2023年度調査1,252社)で比較すると、どの調査も「変わらない」が4割以上となったものの、「伸びた計」の割合は2021年度調査における「2016~2019年」の25.9%、「2020~2021年」の27.8%から、2022年度調査で40.0%、2023年度調査で41.6%と、10ポイント以上上昇している(図表2)。

図表2 最低賃金の引上げに対処するための取組による労働者の1時間当たりの生産や売上の変化(パネル集計)

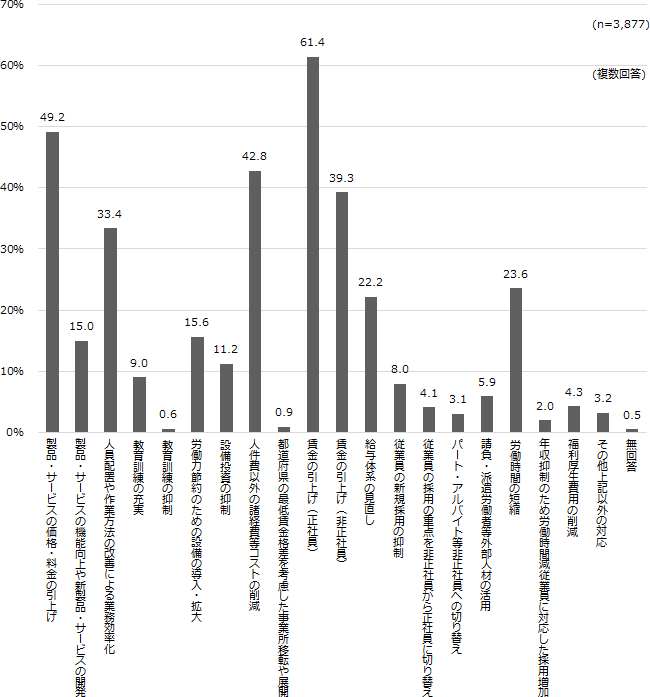

正社員を雇用している企業(n=7,766社)に、正社員の賃金決定時の考慮要素について尋ねると(複数回答)、「職務(役割)」(49.0%)が最も高く、次いで「自社の業績」(48.6%)、「経験年数」(47.7%)などとなった(図表3)。目安ランク別にみると、各ランクとも「職務(役割)」「自社の業績」「経験年数」の割合が高いが、Cランクでは「同じ職種の賃金相場」(29.3%)や「地域別最低賃金」(24.2%)、「同じ地域の賃金相場」(17.7%)など、また、Aランクでは「成果」(41.4%)や「年齢」(28.9%)などが高い。新たにBランクとなった旧区分からの推移で比較すると、「旧D→新B」では「同じ職種の賃金相場」(27.1%)や「地域別最低賃金」(22.6%)、「同じ地域の賃金相場」(18.8%)などが高いのに対し、「旧B→新B」では「職務(役割)」(49.6%)などの割合も高くなっている。

同様に、パート・アルバイトと呼ばれる者がいる企業(n=3,712社)で、パート・アルバイトの賃金決定時の考慮要素(複数回答)についてみると「地域別最低賃金」(51.1%)が半数を超え、正社員の「地域別最低賃金」と比較して30ポイント以上上回った。これに、「職務(役割)」(35.3%)や「経験年数」(32.8%)などが続くが、(「地域別最低賃金」に)15ポイント以上の差をつけている。

目安ランク別にみると、「地域別最低賃金」はどのランクでも最も高いが、特に「旧D→新B」(56.5%)やCランク(54.9%)で高くなった。

図表3 正社員及びパート・アルバイトの賃金決定時の考慮要素

政策への貢献

本文

分割版

研究の区分

研究期間

令和5~6年度

執筆担当者

- 渡邉 学

- 調査部 統計解析 担当部長

- 渡邊 木綿子

- 調査部 次長(統計解析担当)

- 多和田 知実

- 調査部 調査員(統計解析担当)

※所属先・役職は、2025年3月時点のもの。

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.195)。

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム