調査シリーズNo.167

高等学校の進路指導とキャリアガイダンスの方法に関する調査結果

概要

研究の目的

本研究では、高等学校の進路指導の現状と課題について、調査データに基づき、明らかにすることを目的とした。具体的には、進路選択に対する生徒の意思や特性を理解して行う個性尊重の進路指導と、学力や偏差値を中心とする受験指導型の進路指導という2つのタイプの進路指導の方向性に対する教員の考えと実践の程度が検討された。また、90年代初頭に実施された大学入試センターによる調査(以下、センター調査)と同じ項目を用いて比較した場合に、近年の状況が当時の状況に比べて変化しているかという点や、今回の調査結果における学校種による指導方法の違い、担当教員の意識の違い等についても検討された。

研究の方法

全国の全日制の高等学校(一部、専門学校・専修学校を含む)4924校に調査票を送付し、進路指導主事または進路指導を担当している教員に回答を依頼した。回答校は1996校(うち、高等専門学校等は40校)で回収率は40.5%であった。分析は全日制の高等学校1956校を対象として行った。

主な事実発見

1.個性尊重の進路指導と偏差値重視の進路指導の考え方と実践について

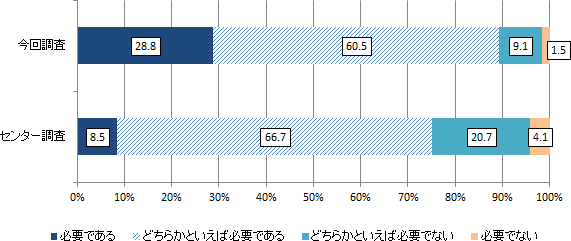

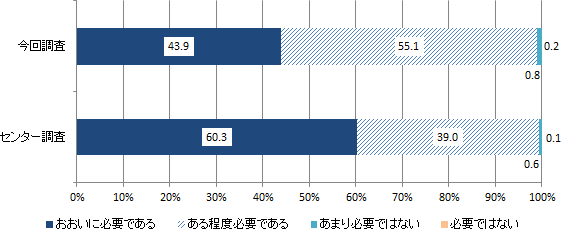

- 進路選択にあたって生徒の適性を考慮するなどの個性尊重の進路指導の重要性は理解されているものの実践はそれほどでもなく、他方、進学指導や就職指導においては学力や偏差値を基準とした指導の必要性の認識は依然として高い。この結果は1991年に公表された入試センターの調査結果と大きく変わらず、90年代前半から今日までの進学率の上昇、入試制度の改革、キャリア教育の推進等の様々な背景の変化を受けても、個性尊重の進路指導へのシフトはみられない(図表1、図表2)。

図表1 偏差値基準の進学・就職指導の必要性

図表2 生徒の進路を考える上での適性重視の必要性

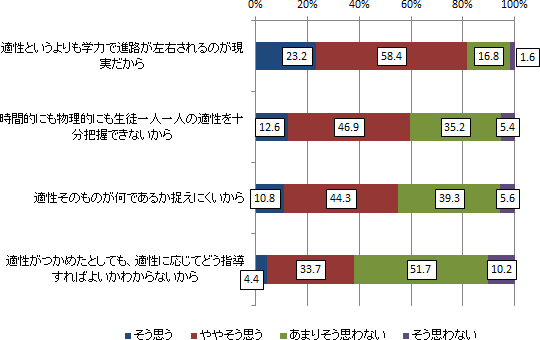

- 生徒の適性を生かす適切な進路指導の実現が困難である理由を尋ねる設問では(図表3)、「適性というよりも学力で進路が左右されるのが現実だから」という理由の選択率が最も高く8割程度の肯定があった。続いて、「時間的にも物理的にも生徒一人一人の適性を十分把握できないから」、「適性そのものが何であるか捉えにくいから」、「適性がつかめたとしても適性に応じてどう指導すればよいかわからないから」の順となった。適性把握の困難さや適性に応じた指導の難しさの認識はセンター調査時点よりも本調査の方が高めの傾向を示した。

図表3 生徒の適性を生かす適切な進路指導の実現が困難である理由

2.学校種による進路指導の違い

- 偏差値重視の進路指導の必要性の認識は普通科での肯定傾向が強く、特に進学率の高い普通科で顕著であった。他方、個性尊重の進路指導の必要性の認識は普通科に比べて総合学科や専門学科で肯定傾向が強く、普通科に比べて総合学科や専門学科では複数の種類の適性検査やガイダンスツールを活用するなど、多面的な適性把握の手法が実施されていた。

- どの学校種でも進路希望調査、三者面談・二者面談、進路資料室の設置等は共通に実施率が高かった。他方、普通科と総合学科では、大学進学向けのサービス(大学関係者による説明会の開催、大学受験対策講座等)の実施率が高く、これらは学年全体を対象として実施されていた。公共職業安定所職員による説明会、個別相談、就職試験対策等の就職者向けのサービスについては主に専門学科で多く行われていた。

3.高等学校の進路指導における課題

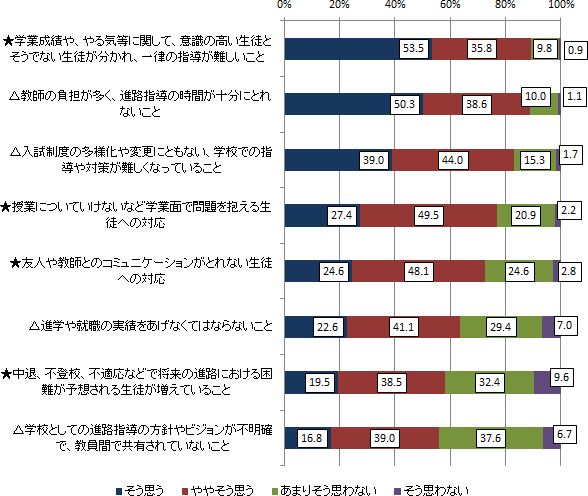

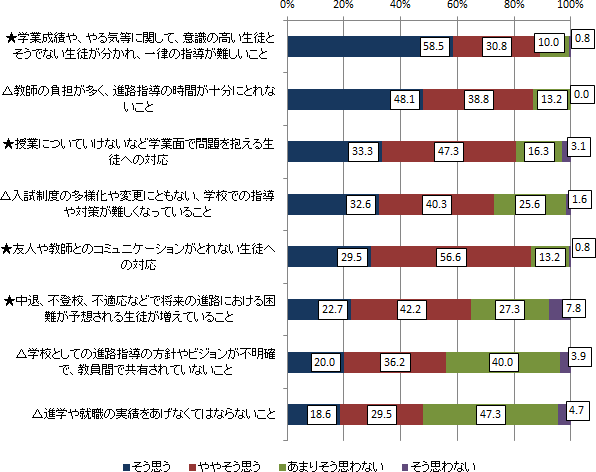

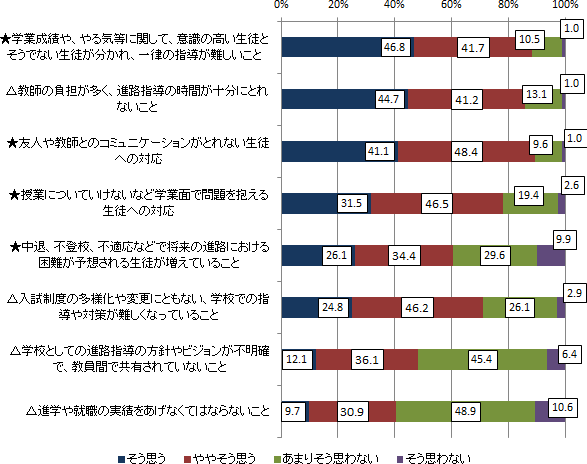

- 「生徒」と「体制」に関わる進路指導の課題のうち肯定(同意)の割合が高かった項目は、「学業成績や、やる気等に関して、意識の高い生徒とそうでない生徒が分かれ、一律の指導が難しいこと(生徒)」と「教師の負担が多く、進路指導の時間が十分にとれないこと(体制)」で選択率は各9割程度であった。続いて肯定が高い順に、「入試制度の多様化や変更にともない、学校での指導や対策が難しくなっていること(体制)」、「授業についていけないなど学業面で問題を抱える生徒への対応(生徒)」、「友人や教師とのコミュニケーションがとれない生徒への対応(生徒)」となった。

- 上記の課題の認識について学校種別で検討したところ(図表4)、「生徒の二極化」と「教師の負担が高く進路指導の時間が不足する」という課題については学校種共通で選択率は高かった。「入試制度の多様化や変更への対応」については、普通科で最も高く選択率が8割を超えた一方で、総合学科、専門学科ではやや低くなり7割程度であった。また、「友人や教師とのコミュニケーションがとれない生徒への対応」については、専門学科と総合学科が9割と高くなっており、普通科は7割程度であった。

図表4 学校種別にみた進路指導の課題

普通科単独校+普通科中心で 学科併設校 ★生徒に関わる課題 △体制に関わる課題

総合学科単独校+総合学科併設校 ★生徒に関わる課題 △体制に関わる課題

専門高校(工業、商業、家政、農業を中心とする高校)

★生徒に関わる課題 △体制に関わる課題

政策的インプリケーション

高等学校の進路指導やキャリアガイダンスにおいて、生徒の個性を尊重した進路指導の重要性は理解されつつも実践はそれほど進んでいない。大学受験を視野にいれた進路指導において偏差値が有効な指標であることは確かであるが、それとは別に、指導する側の課題として、生徒の個性を尊重した進路指導のための十分な時間がとれなかったり、適性把握の具体的な方法がわからなかったりという問題もその背景にあると考えられる。高校卒業後、高等教育課程に入学したとしても最終的には職業選択の場面に行き着くことを考えれば、若者が自らの個性を仕事と関連づけて理解できるようにするための学習、経験の機会を増やすことは重要である。そのためには学校と行政が連携して、若年者向けの就職支援機関や職業相談機関の認知度を高め、もっと利用してもらい、高校生を含む若者に対して具体的な情報提供を含めたキャリアガイダンスの実施やサポート体制の充実をはかることが必要であろう。

政策への貢献

高等学校での進路指導の現状と課題を明らかにすることにより、若年者の進路選択や職業意識形成のために、学校や若年者に対して行政が行うべき具体的な支援を検討するための基礎資料を提供するものである。

本文

全文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

研究の区分

プロジェクト研究「生涯にわたるキャリア形成支援と就職促進に関する調査研究」

サブテーマ「就職困難者等の特性把握と就職支援に関する調査研究」

研究期間

平成27~28年度

執筆担当者

- 室山 晴美

- 労働政策研究・研修機構 理事

- 深町 珠由

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 小菅 清香

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員