調査シリーズNo.166

ものづくり産業における労働生産性向上に向けた人材確保、定着、育成等に関する調査結果

- 記者発表「ものづくり産業における労働生産性向上に向けた人材確保、定着、育成等に関する調査」(PDF:276KB)(平成28年5月19日)

概要

研究の目的

労働力人口が減少する中、我が国が持続的に成長していくためには、人材の質的側面の向上とともに、量的側面の拡大が重要となる。このためには、一人ひとりの労働者が生み出す付加価値を高めるため、労働生産性の向上が不可欠であるとともに、潜在的な労働供給力の大きい女性の活躍をものづくり産業において促進させる取り組みが求められる。こうした観点から、ものづくり産業において労働生産性を上げるための人材育成等の取り組みの実態、また女性の就業促進に向けた取組の実態等を把握するための調査を行い、現状と課題を分析する。

研究の方法

企業アンケート調査(郵送方式)。

調査対象は、全国の日本標準産業分類(平成25(2013)年10月改訂)による項目「E 製造業」のうち、プラスチック製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械機具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業に属する従業員数10人以上の企業20,000社。平成26(2014)年経済センサス基礎調査(速報)での企業分布に従い、民間信用調査機関所有の企業データベースから業種・規模別に層化無作為抽出した。

調査実施期間は、平成27(2015)年11月30日~12月18日。有効回収数は5,785件(有効回答率28.9%)。

主な事実発見

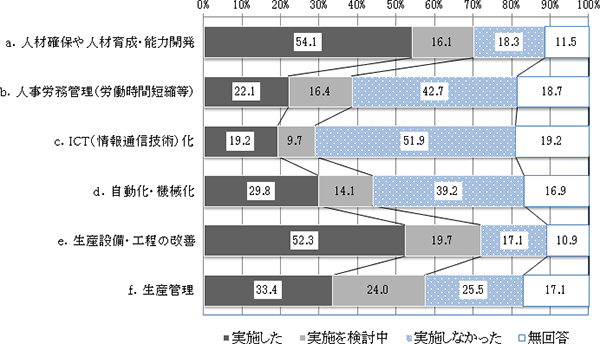

- 労働生産性向上の取り組みを進めるために、5割を超えるものづくり企業が「人材確保、育成・能力開発」にかかわる施策を実施。

図表1 労働生産性を向上させるために行っている取り組みを進めるため、過去3年間でどのような分野の施策を実施したか

- 労働生産性が3年前に比べて向上した企業や、労働生産性が他社よりも高いと認識している企業の方が、新卒採用、中途採用のいずれにおいても、「3年後定着率」(入社して3年経過したあとも退職せずに勤務している社員の割合)が8割台以上の企業割合が高かった。

- ものづくり人材に対する教育訓練の取り組みにおいて、成果があがっている企業の方が、成果があがっていない企業よりも、労働生産性が3年前に比べて向上した、また、他社よりも労働生産性が高いと回答する企業割合が高い。

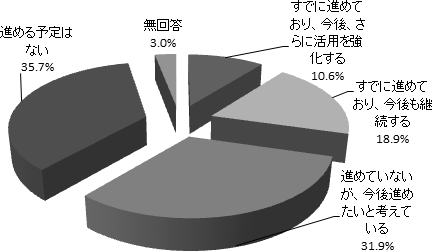

- 約6割の企業が女性のものづくり人材の今後の活用に積極的な姿勢を示している。

図表2 ものづくり人材における女性の活用を今後どのように進めていく考えか

政策的インプリケーション

人材育成・能力開発、労働生産性向上、女性の活用を含む多様な人材活用に向けた取り組みは、互いに好影響を及ぼし合う関係がある様子もうかがえる。中小企業も含めたわが国製造業の労働生産性向上に向け、引き続き従業員に対する積極的な人材育成・能力開発の取り組みが欠かせない。

政策への貢献

「平成27年度ものづくり基盤技術の振興施策」(平成28年版ものづくり白書)に活用。

本文

全文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・調査実施担当者・目次(PDF:429KB)

- 第1章 調査の概要

第2章 回答企業のプロフィール(属性)(PDF:471KB) - 第3章 調査結果の概要(PDF:2.6MB)

- 第4章 設問間クロス集計による考察(PDF:701KB)

- 付属資料(PDF:5.7MB)

研究の区分

緊急調査「経済社会構造が変化する中でのものづくり産業における技能者の人材育成」

研究期間

平成27年度~平成28年度

調査実施担当者

- 郡司 正人

- 労働政策研究・研修機構 調査部次長

- 藤本 真

- 労働政策研究・研修機構 人材育成部門主任研究員

- 荒川 創太

- 労働政策研究・研修機構 調査部主任調査員補佐

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.95)。

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム