調査シリーズNo.137

企業の地方拠点における採用活動に関する調査

概要

研究の目的

- 全国展開をしている大企業における、大卒新人の採用活動の実態を調査すること

- 地元(地方)での就職を希望する大学生等が地元にとどまりながら、全国展開をしている企業へ採用され職業生活を全うできる可能性を探ること

- その際に、労働行政(特に職業安定行政)としてどのような支援が必要かを示すこと

研究の方法

研究会 アンケート調査 ヒアリング調査

主な事実発見

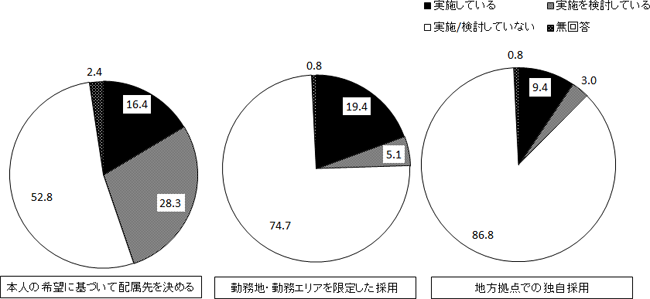

第1に、長期勤続を重視する伝統的な日本企業においては、採用した大卒新人について、必ずしも本人の希望に基づいて配属先を決める仕組みを整えていないことが明らかになった(図表1・左)。

図表1 大卒新人の採用・配属形態の単純集計(N=371,%)

出所:本文11頁、図表2-2-1をグラフ化。

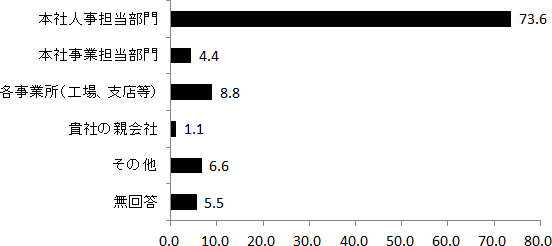

第2に、それゆえに、地元での就職を希望する大学生のためには、勤務地・勤務エリアを限定した採用、すなわち勤務地限定社員制度の普及が求められる。しかし、アンケート調査によれば、勤務地限定社員の採用であっても、7割以上の企業において本社人事担当部門に採用権限があることが分かった(図表2)。ヒアリング調査においても、勤務地限定社員といえども全社共通の基準で選考されるべきという考え方から、採用権限が本社に集中していることが分かった。地元での就職を希望する大学生が、大企業の勤務地限定社員として地元の事業所で働くためには、まず本社の採用窓口を通らなければならない現状が、改めて確認された。

図表2 勤務地限定社員の採用権限の所在(N=91,%)

出所:本文20頁、図表2-4-12より。

他方で、アンケート調査によれば、一部の企業において地方拠点での大卒新人の独自採用も行われていることが明らかになった。しかし、その現状と課題をヒアリング調査で探ったところ、事業所での独自採用の対象職種の多くが、もともと大卒新人を採用・配属していた職種ではないことが示唆された。

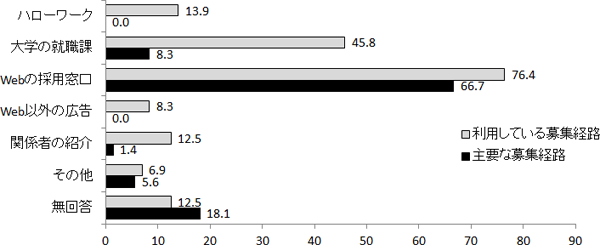

第3に、アンケート調査にて勤務地限定社員の募集・採用経路をたずねたところ、「Webの採用窓口」、「大学の就職課」が主として活用されており、「ハローワーク」を活用している企業は少なかった。地元の人材紹介機関であるハローワークが、勤務地限定社員の採用において、十分に活用されていない現状が確認された。

図表3 勤務地限定社員の募集・採用経路(N=72,%)

出所:本文21頁、図表2-4-13より。

政策的インプリケーション

第1に、まず何よりも、大卒新人を対象とした勤務地限定社員制度の普及が望まれる。この点に関連して、厚生労働省は2014年7月に「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会報告書」を公表し、その人事管理に関するガイドラインを示している。それらに加え、今回の調査研究からは、企業が、勤務地限定社員と勤務地に限定のない社員の役割の違いを明確化するとともに、役割の違いやそれに付随するキャリア、賃金の違いについて募集・採用段階で正確に学生に伝えていくことの重要性も示唆される。

第2に、大学進学率が上昇するとともに、若年の非正規雇用労働者比率が依然として高水準であるなかで、仮にかつて高卒者や非正規雇用労働者が担当していた職種であっても、地元で就職活動をして地元で就職することを希望している大卒者にとっては、魅力的に映ることが十分に考えられる。よって、労働行政としても、それが具体的にどのような職種であるのかを、企業内でのキャリアや労働条件の特徴と合わせて情報収集し、大学生に向けて発信していくことを検討してよいだろう。

第3に、労働行政としては、ハローワークにおいて、採用窓口が本社であるか地元事業所であるかは別として、大企業の地元事業所の勤務地限定社員の採用情報を収集し、地元の大学生に伝えていくとともに、勤務地限定社員として地元で定着して働くことを希望する大学生がどのくらいいるかを、大企業の地元事業所に伝えていく必要がある。さらに踏み込んで、大企業の地元事業所における勤務地限定社員の採用にあたっては、ハローワークの側が地元事業所の細かなニーズに応えながら学生を紹介する取組が重要になってくると考えられる。

政策への貢献

地方創生に向けた各種取り組み、若年者雇用対策等において、資料として活用されることが期待される。

本文

全文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次(PDF:502KB)

- 第1章 はじめに

第2章 アンケート調査結果

第3章 ヒアリング調査結果

第4章 おわりに

資料(PDF:756KB) - ヒアリング調査ケースレコード

アンケート調査 調査票 (PDF:1.4MB)

研究の区分

緊急調査 「企業の地方拠点における人員確保に関する調査」

研究期間

平成25年12月 ~ 平成27 年1月

執筆担当者

- 高橋 康二

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 西村 純

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 荻野 登

- 労働政策研究・研修機構 調査・解析部部長

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.111)。

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム