労働政策研究報告書No.165

スウェーデンの労使関係

―協約分析を中心に―

(「規範設定に係る集団的労使関係のあり方研究プロジェクト」

スウェーデン編)

概要

研究の目的

現代日本においては、労働法制上労働協約が就業規則に優越する法規範として位置づけられているにもかかわらず、企業別組合中心の中でその存在感は希薄であり、使用者が定める就業規則が法規範の中心的存在となっている。これに対し、欧州諸国では全国や産業レベルで締結される労働協約が国家法と企業レベルを媒介する重要な法規範として労働社会を規制している。ただし、近年事業所協定や企業協約への分権化が指摘されている。

そこで、産業レベル労働協約が中心である欧州諸国を中心に、現代先進諸国における規範設定に係る集団的労使関係の在り方(国、産業レベルの団体交渉、労働協約とその拡張適用、企業レベルの協議交渉等)について実証的かつ包括的に研究し、これからの日本の労働社会の在り方に関するマクロ的議論の素材とする。

かかるプロジェクト研究の中で、本調査研究では、特に、下記の事柄に注目し、調査を実施した。

- 労働力の集団的取引が今なお維持されている国における労使関係の実態の解明

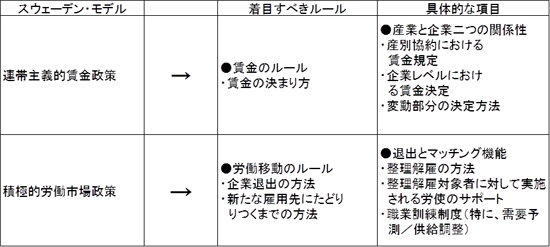

- 中でも特に、スウェーデン・モデルにおけるコアとなる賃金決定・労働移動のルールの解明(図表1参照)

図表1 着目すべきルールと具体的な調査項目

研究の方法

現地調査、文献サーベイ、研究会の開催

主な事実発見

- 労使関係の構造は、組合の単一構造となっている。この点で、組合と事業所委員会からなるドイツのような二重構造にはなっていない。

- また、地域レベルの産別協約というものも存在していない。産別協約はあくまで、中央組織で締結されるセントラルアグリーメント(セクター協約)のみとなっている。

- 組織率は、90年初頭と比べると、低下傾向にあるものの、6割以上をキープしている。また、製造業に関してみると、その低下率は低く8割近い水準を維持している。協約適用率は、依然として高く、ブルーカラーでは91%にのぼる。

- 産別協約が適用される同一事業所内に組合員、および、非組合員がいる場合、非組合員にも、その内容が適用される。もし、そうしなければ差別にあたるということもあり、このような方法がとられている。

- 協約間関係(産別協約と企業レベルで締結されるローカル協約)については、「ノーメランダバーカン(Normerande Verkan;以下NV)」というルールがある。NVと見なされる事項については、産別協約の内容が、ローカル(企業)レベルでもそのまま適用される。NVでない事項については、ローカル協約によって、産別協約の内容を変更することができる。賃上げ率は、NVではないため、企業レベルの労使交渉で、産別協約の内容を変更できる。

- しかしながら、実際には、産別協約の内容を下回るような内容の協約を、企業レベルで締結することはできない。この点は、企業レベルの組合(クラブ)の交渉力による部分が大きい。

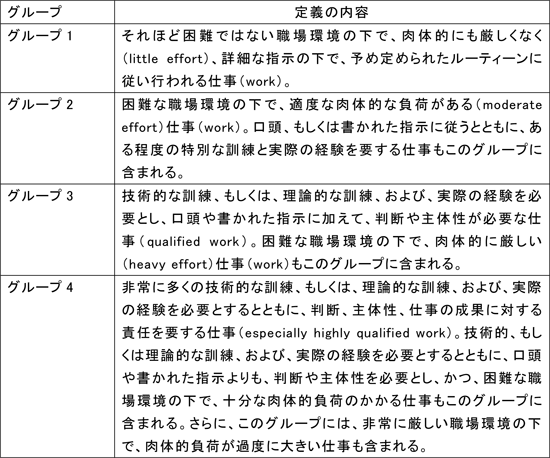

- 一方、産別協約は、賃金に関して非常にラフな規定しか設けていない。職務の価格に関する規定という点から、産別協約の内容を吟味すれば、必ずしも精緻な規定を設けているわけではないと考えられる。例えば、職務の定義については、図表2のような規定が置かれている。V社組合代表の言葉を借りると「企業は独自の賃金システムを持っており、独自の賃金表(tariff)を持っている。それぞれの労働者の賃金は、会社の制度に基づいて決定している」。

図表2 グループ毎の規定

出所)Kollectiv avtal Teknikavtalet IF Metall2007-2010より執筆者作成。

- また、ブルーカラーにも能力査定が導入されている。しかし、組合は、そうした変動給部分を、賃金を安定的、かつ、集団的に上げていくための道具として活用している。能力査定は、組合からの要望で導入される場合もある(A社)。以上のことから、変動給の導入は、組合を弱体化させるというよりは、活性化していると考えられる。一般的に言われるような、能力査定が組合の団結力を低下させることには繋がっていないことが窺われる。

- 整理解雇の人選については、雇用保護法で定められている先任権規定に基づき、対象者が自動的に選定されているわけではない。先任権規定を厳格に適用しては、実際の業務が立ち行かなくなるということを、組合自身も分かっており、無理な適用を経営に主張することはしていない。

- 整理解雇の人数や人選は、現場の労使交渉を経て、決定している。その全てが、経営の自由であるわけでもなければ、その全てが法律の規定である先任権に従って実施されているわけでもない。労使双方の要望が合致するよう、適度な内容で合意形成がなされ、実施されている。

- そして、その際には少なくない回数の交渉が、労使の間で実施されている。経営は、こうした度重なる交渉に応じる負担を引き受けることと引き換えに、解雇者の選定において自らの意図を一定程度反映させることができるようになっている。

- こうした密な労使交渉が行われる理由は、もし、組合と人員削減の人数や人選について合意できなければ、法律にある先任権規定が自動的に適用されることになるからである。

- 失業対策に関して、産別組合の地域支部が果たしている役割が実は大きい可能性が示唆された。

政策的インプリケーション

- 産別協約に基づいた集団的労使関係システムを維持する上で、企業レベル(主に事業所もしくは職場)の労働組合が果たしている役割は少なくない。この点は、産業レベルにおいて集団的労使関係システムを構築したとしても、企業レベルの組合の役割が小さくなるわけではないことを示唆していると思われる。

- 一方で、産業レベルの労使関係に参加することで、経営側は一定の金銭的メリット(保険料の企業負担分の控除、職場で過度の賃上げ要求を行う労働者の発言の抑制など)を享受している。このことから、集団的労使関係システムは、労使双方にメリットがあるような形で構築されなければならないと考えられる。

- 整理解雇時の労使交渉の分析から、先任権という法規定が、それ自体の実施ではなく、事業所内での労使交渉の実施を促していることが明らかとなった。法律の具体的な規定が、その逸脱規定と合わさって、企業内において労使の真摯な交渉を促すことに寄与しているという事実は、企業内に形成された発言機構の実効性の担保を考える上で、興味深い知見だと思われる。

政策への貢献

雇用システムや集団的労使関係システムの在り方といったマクロ的政策課題について、政府、労働組合、使用者団体といったILO三者構成原則に基づく各政策主体が構想を検討する上で不可欠の資料となる。

本文

- 労働政策研究報告書No.165 全文(PDF:3.8MB)

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆者・目次

序章 研究調査の目的と概要 (PDF:1.4MB)

- 第1章 スウェーデン労使関係の特徴

第2章 賃金の決まり方―産別協約の規定と事業所レベルの労使交渉を通じて―(PDF:1.4MB) - 3章 企業退出のルール ―整理解雇時の労使の対応を中心に―

終章 事実発見と含意 (PDF:721KB) - 附属資料 エンジニアリングセクター団体協約 2007−2010 (PDF:721KB)

研究の区分

プロジェクト研究「労使関係を中心とした労働条件決定システムに関する調査研究」

サブテーマ「規範設定に係る集団的労使関係のあり方研究プロジェクト」

研究期間

平成25年度

執筆担当者

- 西村 純

- 労働政策研究・研修機構研究員

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム