労働政策研究報告書 No.145

雇用ポートフォリオ編成の研究

―メーカーにおけるIT事業部門・研究部門と百貨店の事例―

概要

研究の目的と方法

1990年代以降の日本の職場における大きな変化の1つに、非正規化の進展をあげることができる。この変化は、同時に雇用形態の多様化をもたらしている。しかし上記の2つの変化は、企業が雇用ポートフォリオ(複数の雇用形態の組合せ)を編成した結果を事後的に捉えたものである。それゆえ2つの変化に伴って発生する諸問題への対応策を考えるには、雇用ポートフォリオを編成する主体である企業(需要側)を対象に行った調査によって、これらの変化を生み出す背景を明らかにする必要がある。

そこで本研究は、上記の問題意識に立って、電機メーカー2社(ITソリューション部門)、鉄鋼メーカー1社(中央研究所)、百貨店1社を含む4つの企業を対象に、雇用ポートフォリオ編成の実態を明らかにすることを目的としている。調査は下記の2つの仮説に基づいて、非正規雇用を含めた要員管理と総額人件費管理の観点から進めている。

- 総額人件費管理は、組織の雇用ポートフォリオ編成に影響を与える。

- 1.の結果、組織単位で雇用ポートフォリオが編成され、その結果として、非正規雇用に求められる役割や職域、スキルの程度などが決まる。そして非正規雇用が働く実態に応じる形で非正規雇用の処遇が見直されるのではないか。

なお総額人件費管理とは、コスト削減圧力のもとでの正社員数の決定及び事業予算の制約のもとでの非正規雇用の活用の両者を含んだ概念である。

主な事実発見

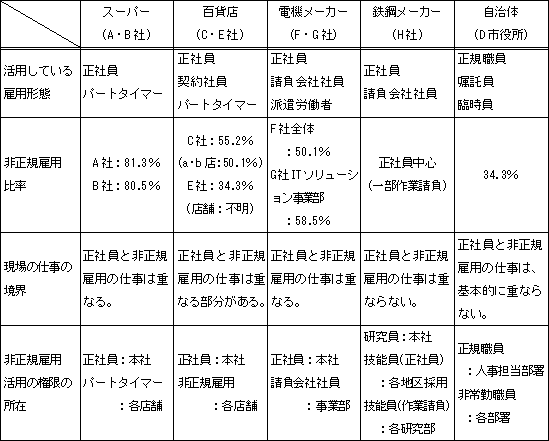

本研究における主な事実発見は以下の3点である。ただし下記の事実発見は、労働政策研究報告書No.138の分析結果を踏まえたものである。その主な調査結果は、図表の通りである。

第1に、総額人件費管理は組織の雇用ポートフォリオ編成に影響を及ぼすことである。組織の正社員数の決定には、程度の差こそあれ、毎年削減圧力がかかる。各職場では正社員不足を補うために、与えられた予算の範囲内で、非正規雇用の活用が選択される。つまり効率的な雇用ポートフォリオ編成を促す主因の1つは、総額人件費管理である。

第2に、人的資源を指標とするモデルでは、雇用ポートフォリオ編成の実態を説明できないことである。非正規雇用に求められる役割や職域、スキルの程度は、組織の雇用ポートフォリオ編成が確定した後、事後的に決まる。したがって、雇用ポートフォリオ編成の実態は、人的資源を指標として、事前に雇用を類型化するモデルの主張と逆のことを示している。

第3に、非正規雇用の処遇である。非正規雇用の処遇は、質的基幹化や職域の拡大を契機として、非正規雇用の働く実態に合わせて改善されている。つまり仕事の配分ルールが賃金の配分ルールを規定する。

上記の3点の事実発見により、本研究の仮説は実証されている。

図表 企業間比較

資料出所:労働政策研究報告書No.138(2011)及び本報告書の分析結果より。

注1.非正規雇用比率は、A社が2009年10月、B社が2010年、C社が2009年、D市役所が2009年4月1日、E社が2012年3月、F社が2009年3月、G社が2009年、H社が2011年時点のものである。

注2.百貨店C社全体の非正規雇用比率は「派遣店員」を含んでいない。またa店とb店の非正規雇用比率は、2つの店舗の平均である。a店の非正規雇用比率は42.3%、b店のそれは75.4%である。なおC社全体の非正規雇用比率との比較をするために、店舗の非正規雇用比率を計算する際には、分母から「派遣店員」を除いている。

政策的含意

本報告書の事実発見を踏まえて、政策的含意を4点あげる。

第1に、既存の雇用ポートフォリオ理論は、その編成原理を説明できないことである。それは主な事実発見の2点目に指摘した通りである。そのため既存の理論に基づいて、政策的対応を講じれば、理論と実態との間に乖離を生み出し、その効果を得ることは極めて難しくなる。そうした事態を避けるためには、理論を実態に当てはめるのではなく、まず素直に実態を見ること、すなわち雇用ポートフォリオを編成する需要側(企業)を緻密に調査し、得られた事実を基に、政策的対応を考えることが重要である。

第2に、雇用ポートフォリオ編成の多様性である。雇用ポートフォリオ編成を規定する要因が、その編成原理であるとすれば、それは業種や事業などによって異なる。つまり雇用ポートフォリオ編成原理は多様であり、雇用形態別の対応だけでなく、業種や事業に考慮した対応が必要となる。

第3に、雇用形態別の仕事の境界が曖昧になりつつあることである。非正規雇用に求められる役割や職域、スキルの程度は、組織の雇用ポートフォリオ編成によって規定される以上、非正規化が進めば、雇用形態別の仕事の境界はますます曖昧になる。この事実は、総額人件費管理によって非正規化が進む一方で、その動きに歯止めをかける仕組みがないことを意味する。

第4に、均衡処遇への対応である。非正規雇用に求められる役割や職域、スキルの程度が事後的に決まり、その実態に合わせて非正規雇用の処遇は見直される。仕事の配分が事後的に決まる実態からすると、企業は常に仕事の配分(働く実態)と処遇の関係を見直さなくてはならなくなる。この処遇の見直しが均衡処遇に向かっているかを注視する必要がある。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:589KB)

- 第1章 概要(PDF:773KB)

- 第2章 ITソリューション事業部における雇用ポートフォリオ編成(PDF:710KB)

- 第3章 電機メーカーにおける雇用ポートフォリオ編成(PDF:639KB)

- 第4章 中央研究所の雇用ポートフォリオ編成(PDF:721KB)

- 第5章 企業統合による雇用区分と職務標準の適合プロセス(PDF:797KB)

- 第6章 結論・参考文献・参考資料(PDF:593KB)

研究期間

平成21~23年度

執筆者担当者

- 前浦穂高

- 労働政策研究・研修機構 研究員

- 野村かすみ

- 労働政策研究・研修機構 主任調査員

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム