労働政策研究報告書 No.136

出産・育児期の就業継続

―2005年以降の動向に着目して―

概要

研究の目的と方法

1992年に育児休業法が施行されてから今日に至るまで、女性の育児休業取得者は増えているが、多くの女性が出産・育児期に退職する状況は変わっていない。だが、近年、次世代法や改正育児・介護休業法によって両立支援がさらに拡充されており、これらの法律が施行された2005年以降に出産した女性では、出産・育児期の就業継続が増えている可能性がある。そこで、全国30-44歳の女性を対象にアンケート調査を実施し、経歴データを用いて第1子出産前後の就業継続状況を分析した。

主な事実発見

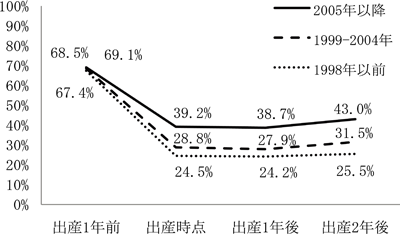

- 若いコーホートでも、第1子出産前1年間に雇用率は大きく低下する。だが、出産年代別の出産時点の雇用率は上昇傾向にあり、2005年以降も上昇している(図表)。

- 非正規労働者は2005年以降、妊娠時の勤務先に育児休業制度がある割合と育児休業取得割合がともに上昇している。だが、その割合は、継続的に雇用される非正規労働者の規模に比して高いとはいえない。一方、正規労働者の労働時間短縮は進んでいないが、妊娠時の労働時間が長い女性の退職率が高いとは必ずしもいえない。

- 正規雇用と非正規雇用の双方において、男性正社員と同じ職務を担う割合が上昇し、妊娠期を迎えるまでの勤続年数も長くなっていることが、就業継続率上昇の背景にある。

- 両立支援制度の運用における制度周知の効果は大きく、2005年以降、制度周知の割合上昇によって、学歴や職種、労働時間の長さにかかわらず、就業継続率は上昇している。

図表 第1子出産前後雇用率 ―出産年代別

政策的含意

- 2005年施行の改正育児・介護休業法で、有期契約労働者に育児休業の対象を拡大した影響は、本報告書の分析結果からもうかがえる。だが、非正規労働者の育児休業取得割合は高いとはいえない。就業継続のさらなる拡大に向けて、非正規労働者の育児休業取得支援の強化は重要な課題である。

- 1つの企業に長く勤めて妊娠期を迎える非正規労働者の増加や、正規労働者に近い働き方の非正規労働者の増加が出産・育児期の就業継続率を高めている。さらなる就業継続拡大に向けて、均衡処遇を推進し、非正規労働者の企業定着を促進することが重要である。

- 300人以上の企業規模では、2005年以降、制度周知割合の上昇によって、育児休業取得割合が上昇し、就業継続率が上昇している。就業継続をさらに拡大するために、中小企業においても制度周知を柱とした運用強化を推進することが重要である。

出産・育児期の就業継続がさらに拡大するために、非正規労働者と中小企業を対象とした支援の強化が重要といえる。

本文

- 労働政策研究報告書No.136 サマリー (PDF:314KB)

- 労働政策研究報告書No.136 本文 (PDF:2.3MB)

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

研究期間

平成22年度

執筆担当者

- 池田心豪

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員

- 高見具広

- 日本学術振興会 特別研究員

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.44)。

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム