ディスカッションペーパー 22-08

企業の賃金決定と労使関係に関する今後の研究課題に関する一考察─自動車製造A社の事例研究を通じて─

概要

研究の目的

企業における賃金決定のルールとその下で展開されている労使関係の実態を明らかにすることを通じて、今後の研究課題を検討する。

研究の方法

文献調査、ヒアリング調査。

主な事実発見

- 事例企業では配属先における仕事内容やその時に従事している職務に要する能力のレベルと格付けされる等級のリンクが強く意識された制度が導入されていた。ただし、仕事内容とのリンクを重視する際の仕事とは「期待職務」であり、当人の有するポテンシャルなども考慮しつつ、仕事の輪郭が形成されている。

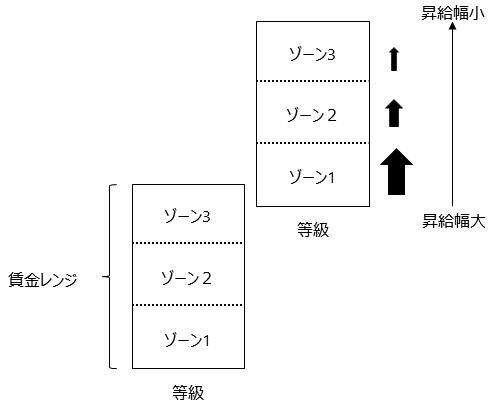

- 賃金表は、各等級において一定以上の水準を境に、その昇給幅が抑制されるようなかたちに変更されている(図表1)。時間の経過とともに変化するパフォーマンスの上昇曲線と実際の昇給額が大きく乖離することのないような賃金表が設計されている。

図表1 A社の賃金表

出所)A社提供資料および聞き取りに基づき筆者作成。

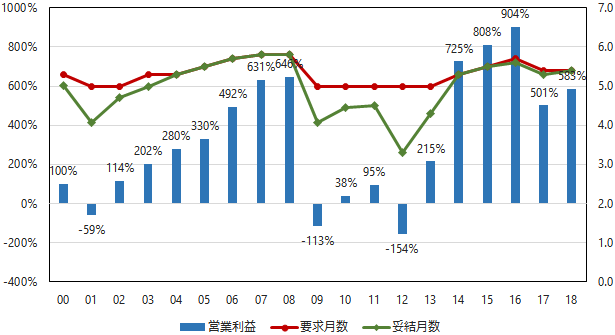

- 賞与の固定部分の比率はこの間も維持されており、変動部分を増やすような動きは見られなかった。それに加えて、賞与の月数についても安定化傾向が見られた(図表2)。

- 「ベースアップ」の配分において、個別化が進んでいた。そして、それに伴い組合の対労働者への対応において、配分方法に関する労働者への事前説明が一層重視されるようになってきている。

図表2 営業利益の推移と要求/妥結月数

注)営業利益は00年の営業利益額を100とした際の増減率。

出所)A社提供資料に基づき筆者作成。

- 事例分析に基づいた事実発見から、今後の検討課題として、①社員格付け制度の変化を考える上で、「仕事」や「人」という従来の視点とは異なる基準に基づいた検討の必要性、②安定性を有した賞与の機能について、生活給以外の要因についての解明、③「ベースアップ」配分の個別化に伴う労労対立への対応方法に関する知見の蓄積の必要性があると考えられる。

政策的インプリケーション

事例より、企業が望むような働き方を従業員から引き出すための適切なモチベーション管理の実現において、労使による賃金交渉の重要性が増していることが示唆される。企業内の労使関係を充実させるために、いかにして労使の一方の当事者たりえる労働者の代表組織をつくり出すことができるような環境を整えていくのか。このことを検討していく必要があると考えられる。

政策への貢献

労働政策の効果的、効率的な推進(ハローワーク等現場活用を含む)に活用予定。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「働き方改革の中の労働者と企業の行動戦略に関する研究」

サブテーマ「労働時間・賃金等の人事管理に関する調査研究」

研究期間

平成29~令和3年度

研究担当者

- 西村 純

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員

関連の研究成果

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム

※本論文は、執筆者個人の責任で発表するものであり、労働政策研究・研修機構としての見解を示すものではありません。

ご意見・ご感想

皆様のご意見・ご感想をお聞かせください。

ご質問や個人情報が含まれるご意見は、当機構へのご意見・ご質問フォームをご利用ください。