ドイツにおける高齢者の雇用延長へのアプローチ

- カテゴリー:高齢者雇用

- フォーカス:2025年3月

ハルトムート・ザイフェルト

ハンスベックラー財団経済社会研究所(WSI)元所長

1 問題提起

人口動態の変化は、ドイツの労働市場に大きな課題を突きつけている。これから2035年までは、職業生活から引退する人の数が、新たに労働市場に参入する人の数を大幅に上回る。外部からの移住と就業率の上昇がなければ、労働供給は約700万人(潜在的労働力の約14%)減少する。このような事態は、特に高齢者と女性の就業参加の増加と、純移動(転入から転出を差し引いた値)の改善によって緩和される可能性がある(Hellwagner et al.2022)。あるいは、長時間労働に興味はあるが実現できないパートタイム従業員や僅少労働者(ミニジョブ労働者)が労働時間の増加を選ぶことで緩和されるかもしれない。

国内の就業可能人口は、特に数の多い25歳から59歳の年齢層はそもそも労働市場参加率が高いので、大幅な増加は期待できない。2023年には、40歳から44歳の男性のほぼ94%、同年齢層の女性の84%がすでに労働市場に参入していた(Destatis 2024a)。60歳から64歳の参加率はやや低く、この年齢層は3人に2人強であった。この点で高齢者層の参加をさらに促すことは、効果を発揮する可能性がある。さらに、差し迫った労働力不足を解消するためには、ドイツへの移住をさらに増やす必要がある。ただし、ドイツへの移住が増加しても、同時にドイツからの流出が増加するため、その効果は限定的であると考えられている(Hellwagner et al. 2023)。

公的な議論では軽視されこれまで活用されてこなかった潜在的な労働力は、隠れ予備軍である。その数は320万人、すなわち非就業者の約17%と推定される(Destatis 2024b)。このグループは、基本的に働くことに関心はあるが、病気や介護義務などのために当面労働市場に参入できない人々からなる。

この人口動態の変化は将来的に予定されるものではなく、現在すでに起こっているものであり、コロナ禍後の数年間にすでに顕著に見られるようになった。多くの職業で熟練労働者が不足している(BA 2024a)。しかしながら、2024年から2025年にかけて景気が低迷し、労働需要が減少したことにより、状況は緩和される。求人数は減少し、失業者の数は徐々に増加する。

今後数年間で拡大する労働力の供給不足を解消するためには、上記のアプローチに加えて、高齢者をより長く仕事にとどめることが重要になる(Hellwagner et al. 2022)。欧州諸国の比較では、ドイツの高齢者の就業率は平均を上回っている(Walwei 2024)。しかし、このグループは平均よりも失業しやすく、再雇用の機会も少ない。この10年間で労働市場の状況は全体的に改善されたにもかかわらず、失業した高齢者の再雇用の機会は若年層に比べて依然として限られている。

以下では、高齢従業員をより長く雇用し続けるための見通しについて述べる。高齢者をより長く雇用するためにどのような障害が立ちはだかり、すでにどのような解決策が検討され、その他どのようなコンセプトが議論されているのか。本稿では、まず職業生活における高齢者の現状を概説し(第2節)、次に高齢者をより長く職業生活にとどめるために最近講じられた最も重要な施策を略述し(第3節)、続いて高齢者の就労能力に関する不足について取り上げ(第4節)、次いで高齢者の雇用状況を改善するために、特に高齢者の就業期間を、年金受給開始年齢を越えて延ばすために、政策論争に導入された提案について詳述する(第5節)。最後に、簡単な結論(第6節)を付す。

高齢者の就業期間の延長に関する政治的及び科学的議論は、将来の年金の財源に関する議論と密接に結びついている。しかし、この社会的グループ間で論争を呼ぶ非常に複雑なテーマは、本稿では考慮しない。これについては別途詳しく検討していく必要がある。

2 高齢就業者-前提状況

2.1 高齢就業者の増加

高齢者の職業生活への参加は近年著しく増加している。60歳から64歳の就業参加は、他のどの年齢層よりも増加しており(Destatis 2024c)、この10年間で50%(2013年)から65%(2023年)に上昇した。65歳から69歳の年齢層も同様に増加しており、同期間に就業参加は13%から20%に上昇した。高齢者の就業参加が増加しているにもかかわらず、55歳から65歳未満の雇用者比率は58.6%(2023年6月)と、依然として労働力人口全体の雇用者比率(63.1%)を下回っている。

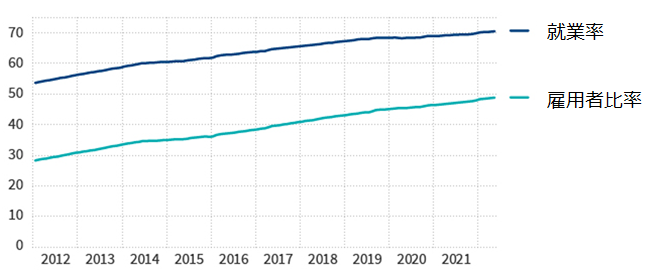

被雇用者と自営業者間、あるいは全就業者間の就業率には明確な違いがある(図1)。自営業者には決まった定年がない。そのため自営業者は高齢就業者の中で不釣り合いに多くなっている。自営業者は全労働人口の9%を占めるが、65歳以上の労働人口では31%を占めている(Destatis 2024c)。

図1:ドイツにおける60~64歳の就業率と雇用者比率(2012年1月から2022年5月)

注1:人口に占めるこの年齢層の就業者(ここでは、社会保険加入義務のある僅少労働者、就業していない失業者、自営業者、公務員をいう)の割合と社会保険加入義務のある雇用者の割合(%)。

注2:X-12-ARIMAを用いて月次データの季節調整を行っている。

国際比較では、2022年の高齢者(55歳から64歳)の就業率は73.3%で、OECD平均(62.9%)を大きく超え、ドイツを上回ったのは欧州のごく少数の国(エストニア、スウェーデン、ノルウェー)だけであるが、日本(78.1%)の水準には遠く及ばなかった(OECD 2024)。しかしながら1995年から2022年までのここ十数年の改善は、特に目を見張るものがあった。就業率は35.9%ポイント上昇し、オランダだけがこれを凌ぐ改善を示したが、OECD加盟国の平均は16.8%ポイントと著しく低かった。65歳以上は、少なくとも理論的には、はるかに大きな可能性を秘めている。2022年に、ドイツのこの年齢層の就業率は19.3%にとどまり、OECD加盟国との比較では平均の24.7%を下回った。欧州のいくつかの国、特にバルト三国のエストニア、ラトビア、リトアニアでは、高齢者の就業率は著しく高い。

2.2 年金受給と雇用

年金受給者の就業率は低いが、労働市場への参加は徐々に増加している(Gordo et al 2022; Destatis 2024b)。連邦統計局(Destatis 2024d)がEU労働力調査2023の補足調査の結果で示したように、有給雇用に従事したの65歳から74歳の年金受給者は13%、それ以上高齢の年金受給者はわずか2%であった。女性(10%)よりも男性(16%)の方が多く、教育レベルは高学歴(18%)が中学歴(12%)及び低学歴(11%)よりも多かった。65歳から69歳の年金受給者のうち、自営業者の就業率は46.4%で、被雇用者の13.7%を大きく上回っている。70~74歳の年齢層では、対応する値はそれぞれ31.1%と7%である(Destatis 2024c)。老齢年金を受給しながら就労している割合は、高資格者ほど高い。

就労している年金受給者の大半は、フルタイム従業員の標準労働時間、すなわち経済界の平均労働時間37.4時間を大幅に下回っている。ほぼ3分の2が週20時間未満、さらに40%は10時間未満しか働いていない。約半数は僅少労働者(ミニジョブ労働者)として働いている。これらの人々は所得税と社会保険料の両方が免除される。総収入が純所得となるため、経済的に魅力的である。8%が週労働時間30~40時間、さらに16%が40時間以上である。

年金受給後も働き続ける理由は、非常に様々である。就労している年金受給者の3分の1は経済的な理由を挙げている(Destatis 2024c)。29%は仕事の喜びが仕事を続ける主な理由であり、11%はパートナーもまだ働いているので就労している。9%は、同僚との社会的接触が決定的な理由である。別のデータベースに基づく調査では、若干異なる結果が出ている(Gordo et al.2022)。それによると、経済的動機は「仕事が楽しい」や「やるべきことと他の人々との接触を持ち続ける」といった社会的側面よりも重視されていない。

年金受給後も働き続けるかどうかの決定は、世帯収入にも影響される(Gordo et al.2022)。世帯の月収が低ければ低いほど、年金受給者が有給労働に従事する確率は高くなる。働き続けなければ老後の貧困に陥るリスクがある。65歳以上の就業者の40%にとって、仕事を続けることが主な収入源となっている(Destatis 2024c)。大多数にとって、仕事を続けることで得られる収入は、年金を一部補う追加報酬を意味する。

しかし、年金受給後に働き続けない理由もある。追加的に就業活動に従事しない年金受給者で、就業活動に関心がある者はごく少数である(Gordo et al.2022)。年金受給者が職業に就かない主な理由は、経済的な必要性がないからである(Gordo et al.2022)。年金額の低い年金受給者は、しばしば働けない理由として健康上の問題を挙げる。

3 実践されたアプローチ

2012年以降、公的年金の支給開始年齢は従来の65歳から月単位で延長する形で少しずつ引き上げられている。このようにして2031年初めまでに標準定年年齢は67歳に引き上げられる。標準定年年齢は2024年にはまだ66歳である。年金の支給開始年齢は、アイスランドとノルウェーの67歳という欧州の最高値に徐々に近づいている。年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることで、就業可能人口は増加する。労働市場には、早期退職をしない(する必要のない)人々がさらに増えることになる(Destatis 2024b)。年金の支給開始年齢が67歳に引き上げられることが決まって以来、労働市場では65歳以上の就業人口が増加している。

これと対照的なのが「63歳年金(Rente mit 63)」(BA2024b)である。2012年1月1日以降、45年保険料を納付した法定年金保険の被保険者は、65歳に達すると「特別長期被保険者」として早期退職年金を減額されずに受給することができる。これに対し2014年7月1日から「法定年金保険の給付改善に関する法律」により、1964年1月1日以前に生まれた被保険者は、63歳満了から特別長期被保険者年金(「63歳年金」)を請求できるようになった。減額されない63歳年金は、主に過酷な肉体労働をしている人が職業から早く引退できるようにすることを目的としている。

しかしながら、立法者が追求する目標は、大幅に減額しなければ達成できないだろう(Buslei et al.2024)。新たな年金受給者のほぼ3分の1が、に早期退職年金を減額されずに受給できる機会を利用しているのは事実である。しかし、1957年生まれで少なくとも45年間保険に加入している西ドイツ人男性の大多数(ほぼ70%)は、肉体的にも精神的にも非常に過酷といえる仕事には就いていなかった。

63歳年金と同様に高齢者の就業参加に悪影響を及ぼすもう一つの規制がある。長期失業者や社会福祉受給者の支援を管轄するジョブセンターは、これまで一定の条件を満たす63歳以上の受給権者に老齢年金を申請するよう要請することができた。該当する人々がその要請に応じない場合には、ジョブセンターが自ら申請することすらできた。それによって労働市場からは潜在的な労働力が奪われていた。ドイツの労働組合はこの強制的な年金受給に反対を表明した。労働組合は、人口動態に起因する労働市場の人手不足を悪化させるとして、この規制を廃止するよう求めている(DGB 2024, 21)。

4 就労能力に関する不足

事業所の労働条件は、長く働くことを決断するための決定的な要因であると見られている。しかしながら、さまざまな実証的研究により、健康措置と継続職業訓練にかなりの不足があることが明らかにされている(Kofa 2022; Blank, Brehmer 2023; Dudel et al. 2023; Keck, Brussig 2024)。高齢従業員がより長く健康を維持し、働き続けることができ、また働き続けようとする意欲を持つようにするためには、年齢相応の労働設計のための的を射た措置が必要であると、連邦政府だけでなく経営者団体や労働組合など、すべての政治的関係者が考えている。

4.1 継続職業訓練

高齢者の継続職業訓練が不十分であることはよく知られている。継続職業訓練は職業生活により長くとどまるための枢要な前提条件である。特に急速な技術革新(脱炭素化、デジタル化)の影響を強く受ける労働界では、継続職業訓練を活発化することが求められている。これは特に高齢者に当てはまる。というのも、これまで高齢従業員は若い従業員に比べて継続職業訓練にあまり参加していない(連邦教育省2024年、39ページ)。事業所が高齢者の継続職業訓練や雇用のために特別の措置を講じることはほとんどない(Bellmann et al.2018)。職員協議会及び事業所委員会を対象とした調査でも同様の結果が出ている(Blank, Brehmer 2023)。彼らは標準定年年齢まで、及びそれ以降の就業活動を促進するための措置の範囲が不十分であると評価している。

とはいえ、50歳から64歳の年齢層でも、1991年以降、継続職業訓練措置への参加が増加している。当然のことながら、65歳から69歳の継続職業訓練への参加はまだかなり低い。

いくつかの労働政策支援プログラム(例えば「企業における低技能・高齢従業員のための継続職業訓練」(WeGebAU)、資格機会法、構造変化における継続職業訓練の促進と教育支援の一層の発展に関する法律(Arbeit-von-morgen-Gesetz、AvmG))が高齢者の支援を目的としていることに鑑みれば、これらの調査結果は一層驚きである。しかし、これらのプログラムは、事業所が対象となる低技能労働者に継続職業訓練の機会を十分提供しなければ成功しない。

4.2 健康障害の予防

より長く職業生活にとどまるための枢要な前提条件のひとつとして、健康障害の予防を強化することを支持する多くの経験的証拠がある。年金受給開始の15%近くは、依然として就労能力の低下によるものである。年金受給開始の平均年齢は2013年から2023年にかけて51歳から54歳に上昇したものの(ドイツ年金保険 2024a)、2023年末の法定の年金受給開始年齢である66歳を大幅に下回っている。 55歳以上の人々のうち、自分の健康状態を「良好」または「非常に良好」と回答しているのはわずか44%であることも(Institut DGB-Index 2023)、健康措置が不十分であり、極度にストレスの多い労働環境であることを物語っている。全従業員の平均で見ても60%と幾分か高いだけである。これらの調査結果を踏まえると、56歳から65歳の従業員の3人に1人が、現在の労働条件や労働要件のもとでは、現在の仕事を将来の法定定年年齢(すなわち67歳)まで無制限に遂行できると考えていなくとも驚きではない(Institut DGB-Index 2023, p.78)。

これらの調査結果は、労働条件の分野での対策が非常に必要であることを示している。予防に重点を置いた事業所の健康増進プログラムはいまだに不足している(DGB 2024)。特に中小企業では、健康管理が不十分である(Ahlers, Villalobos 2023)。これについては確かに近年改善が見られる(Ahlers, Villalobos 2023)。ますます多くの事業所が、従業員の健康増進制度や統合管理システムを設けて、年齢や老化に応じた労働条件も保証しようとしている。しかし、その実践はしばしば不十分である。リスクアセスメントが結果を伴わないままであることも多く、健康を損なうような負荷を軽減するための措置を導入する事業所も稀である。事業所に時間や人的資源が不足していることも多い。

職場における健康障害の予防策や負荷軽減措置を改善することで、就労能力の低下により年金生活に入る人の数を減らすことが期待される。それによって労働市場はより多くの労働力を確保でき、そのほとんどが事業所で十分経験を積んだ有能な人材であろう。

2025年初めまで任期がある連邦政府は、健康分野における予防措置を改善する必要性に取り組む第一歩を踏み出した。連邦政府は2021年の連立合意で、より長く、より健康に働くことを老後保障政策の優先事項とした(連邦政府2021年)。連邦政府はすでにさまざまな措置を導入した。その中にはアクションプラン「健康な労働」(注1)も含まれている。さらにリハビリテーション措置を一層労働市場向けに整備し、健康障害の予防及びリハビリテーション措置にアクセスしやすくする。その目標は、就労能力の低下に早期に対処することである。このために45歳以上の健康診断を法律で定め、全国的に実施することになっている(連邦政府、2021年、p.74)(注2)。

年金受給後も働き続けるかどうかの判断に関わるもう一つの重要な点は、労働時間である。ある調査によると、労働市場からの引退を希望する高齢者の4分の3は、場合によってはより長く働きたいと思っている(Hasselhorn, Ebener 2023)。この決断をするための主な前提条件は、労働時間をより自由に編成できること、身近な同僚とより良い関係を築けること、自分が会社で必要とされていると感じられることである。しかし、実際の労働時間と希望する労働時間にはまだ大きな開きがある(BAuA 2018)。高齢従業員は-他の年齢層と同様に-労働時間を短縮したいと望んでおり、さらに労働時間の配分についてより自律性を持ちたいと思っている。彼らは毎日の労働時間の開始時間と終了時間、及び合計時間に関してより大きな自己決定権を望んでいる。より短く柔軟な労働時間はストレスを軽減し、労働満足度を高め、最終的には就労能力を向上させる。

5 議論されたアプローチ

労働市場関係者、経営者団体、労働組合、そしてまた政党の間には、高齢就業者が法定の年金受給開始年齢を超えても長く働くことを一層促進すべきであるという幅広いコンセンサスがある。しかし、この原則で合意されたとみなされる目標をどのように達成するかについて、提案された方法に違いがある。

5.1 労働組合の立場

労働組合は就労能力の促進を優先している(DGB 2024)。高齢従業員が、(身体的・精神的)健康と資格の両面で、変化していく職業能力要件に対応できるようにするために、的確な対策を講じるべきである。その中心となる措置は、早期の健康管理と継続職業訓練である。いずれのアプローチもこれまでのところ不十分であり、早急に対策が必要である。加えて事業所は、希望する労働時間、希望する労働場所、労働時間の配分に関して、従業員の労働時間に関する希望をより多く考慮すべきである。

労働組合は、定年年齢をさらに引き上げることに断固反対している。彼らは、そのような措置は多くの従業員にとって年金の減額を意味することになると主張する。その論拠は、現在の労働条件がすでに多くの従業員を早期退職に導いているというもので、就労能力の低下による年金受給の割合が高いと指摘している。法定の年金受給開始年齢が引き上げられた場合、それ以外の条件は変わらないにもかかわらず、早期退職した場合に減額される年金額が増加することになる。さらに、労働組合は、年金受給開始年齢の引き上げやいわゆる「63歳年金」の廃止により、企業がより良い労働条件(健康に配慮した労働設計を含む)を提示し、継続職業訓練の機会を大幅に強化するプレッシャーが失われると見ている(DGB 2024, p.26)。

5.2 経営者団体の立場

経営者団体も、近年改善が見られるにもかかわらず、高齢者の就業活動を促進するために更なる施策が必要であると見ている(BDA 2024)。彼らの考えは、若干の主要な点で労働組合の考えと一致しているものの、いくつかの重要な点では対立している。経営者団体は、以下の分野での取組を優先すべきであると考えている。

- 職業生活全体を通じて就労能力を維持すること。これには主に、適切な労働設計、予防的な健康対策、継続職業訓練の増強が含まれる。

- 年齢構成分析によりニーズを特定し、的確な人材育成により高齢従業員を維持する。

- 高齢者のための既存の労働市場政策手段をより有効に活用する。高齢者はこれまで継続職業訓練やその他の積極的な労働市場政策措置にあまり参加してこなかった。

- 早期退職のインセンティブを取り除く、つまり、特別長期被保険者に満額支給しない(「63歳年金」)。

- 年金受給開始年齢を67歳から段階的に引き上げるべきである。この要求の根拠となっているのは、それによって予想される年金保険料の急激な上昇を抑えることができるというものである。

特に労働協約当事者は、就労能力の維持と継続職業訓練のための措置や、高齢就業者に有利な労働市場政策手段の的確な活用に関して合意している。その一方で、63歳年金に対する立場では対立し、労働組合は維持を望み、経営者団体は廃止を望んでいる。また、年金受給開始年齢を67歳以上に引き上げるという要求に関する立場も議論の的となっている。労働組合はこの措置に激しく反対しているが、経営者団体は強く賛成している。

高齢従業員に対する継続職業訓練の強化の必要性について幅広いコンセンサスが得られている一方で、何年もの間、この年齢層の従業員の継続職業訓練措置への参加が少ないことは、矛盾しているようにも思われる。高齢に至るまでの生涯学習に対する要求は、長い間、あらゆる政治的立場から無制限の賛同を得てきた。それによって従業員は、肉体的に過酷ではない別の仕事に転職するための準備を整えることができる(Koneberg, Jansen 2022; Kofa 2022)。とはいえ、多くの事業所にとって、高齢従業員を継続職業訓練に積極的に参加させることは難しい。

5.3 アクティブ年金

ドイツ連邦議会の最大野党CDU(キリスト教民主同盟)は、高齢者をより長く就業活動にとどめるための「アクティブ年金」を提案している。その基本的な考え方は、職業生活が突然終わるのを防ぎ、労働時間を短縮して働き続けるインセンティブを与えることである。この構想では、定年退職後の就労を、月額2,000ユーロ、年間最大24,000ユーロまで非課税とすることを想定している(CDU 2023)。それによって長く働くことがより魅力的なものとなり、事業所は有能で熟練した労働力を維持し、従業員は年金を上積みできるようになる。資産収入(家賃や利子)は免税の対象から除外され、引き続き課税の対象となる。これはまだ法案の段階である。

5.4 年金受給開始年齢と平均余命の連動

法定の年金受給開始年齢を現行の引き上げに続いて2031年まで段階的に上昇させ、将来の平均余命に連動させるという提案は、主に科学界から出されている(要約:ドイツ経済専門家会議2023年)。この措置は、高齢者の就業活動を促進するだけでなく、予想される年金総額の急激な上昇を抑制することにも寄与する。これについてはさまざまな選択肢が検討されている。例えば法定の年金受給開始年齢を標準定年年齢に単純に一致させることで、将来の平均余命の動向に連動させることができる。別の提案は、いくつかの国で実施されているように、年金制度をマクロ経済指標や人口統計指標に自動的に連動させるというものである(OECD, 2021, 第2章)。そうすれば、法定の年金受給開始年齢は平均余命の動向に合わせて定期的に(デンマークやイタリアでは完全に、オランダやポルトガルでは部分的に)調整される。

しかし、年金受給開始年齢を平均余命に連動させるという提案は、拒絶にもあっている。例えば平均余命は社会経済状況によって大きく異なる分布を示しているとして反論される。平均余命は、人々の所得、資格、職業と明らかに相関している(Brussig, Schulz 2019)。そのため標準定年年齢が引き上げられると、特に低所得者は、平均余命が短いために年金受給期間が相対的にかなり限定されて不利になる。この論拠は、肉体的・精神的に特に過酷な仕事に就いている被雇用者にも当てはまる。彼らは現在すでに早期に職業生活を引退しているが、引き上げられた年金受給開始年齢に達することも少なく、そのため年金の大幅な減額を受け入れなければならない(ドイツ経済専門家会議2023、第489号)。

6 結論

近年、高齢者の就労状況が改善していることは間違いない。人口統計学的な理由から、就業可能人口が今後数年間で大幅に減少し続けるという事実を考慮すると、高齢者の就業参加を、法定の年金受給開始年齢を超えて増やすべきだということが、広範な社会的コンセンサスとなっている。しかしながら、この目標を達成する方法については議論がある。原則として労働協約当事者は、高齢者の就労能力を改善すべきであるという点で政党及び科学界の立場と一致している。年齢や老化に応じた労働条件と高齢者の継続職業訓練への参加拡大は、高齢者を職業生活に長くとどまらせるための重要な手段である。加えて、高齢者の希望に合わせた柔軟な労働時間も重要である。

他方、法定の年金受給開始年齢を67歳以上に引き上げるという提案では意見が大きく分かれる。特に現政権党のSPD(社会民主党)と労働組合は現行の規定に固持し、引き上げに関するいかなる修正案も拒否している。2025年に新たに選出される連邦政府が何を実施するかは未知数である。しかし、健康障害の予防と継続職業訓練を促進する政府の措置に支えられながら、高齢就業者の就労能力を向上させるのは、最終的には事業所にかかっている。これに際して、事業所の利益代表機関である事業所委員会が重要な支援を提供できることは間違いない。

プロフィール

ハルトムート・ザイフェルト (Dr. Hartmut Seifert)

ハンスベックラー財団経済社会研究所(WSI)元所長/JILPT海外情報収集協力員

ベルリン自由大学卒業(政治経済学博士)。1974年から連邦職業教育訓練研究機構(BIBB)研究員、1975年からハンスベックラー財団経済社会研究所(WSI)主任研究員、1995年から2009年まで同研究所の所長を務める。2010年に当機構の招聘研究員として1カ月半日本に滞在。専門は経済、雇用・労働問題。特に非正規雇用に関する専門家として多くの研究成果を発表。主な研究業績として「非正規雇用とフレキシキュリティ」(2005)、「フレキシキュリティ-理論と実証的証拠との間に」(2008)など多数。

注

- 例えば、連邦労働・社会問題省(BMAS)は、経済界と労働界の変革の中で労働保護を強化し、安全で健康的かつ人間的な労働条件を設計するための対策を支援している。このプログラムは差し当たりモバイルワーク、気候変動とその労働界への影響、現場作業、メンタルヘルス、労働・健康保護における人工知能のテーマに焦点を当てる(連邦省 2023年)。(本文へ)

- 2023年8月から年金保険加入者はオンライン・アンケートを利用できるようになった。これは「現在の健康状態、日常生活や仕事における負荷の可能性、ドイツ年金保険による支援の可能性」に関する情報を提供するものである(ドイツ年金保険 2024)。(本文へ)

参考文献

- Ahlers, E., Villalobos, V. Q. (2023): Betriebliche Arbeitswelt und Potenziale des Gesundheitsschutzes, WSI Report Nr. 89, Düsseldorf, https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008716/p_wsi_report_89_2023.pdf (PDF:469.51KB)

- BA (Bundesagentur für Arbeit) (2024a): Arbeits- und Fachkräftemangel trotz Arbeitslosigkeit, Nürnberg, https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Fachkraeftebedarf/Generische-Publikationen/Arbeits-und-Fachkraeftemangel-trotz-Arbeitslosigkeit.pdf?__blob=publicationFile (PDF:516.60KB)

- BA (Bundesagentur für Arbeit) (2024b): Situation Älterer am Arbeitsmarkt, Nürnberg, https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Demografie/Generische-Publikationen/Aeltere-amArbeitsmarkt.pdf?__blob=publicationFile (PDF:1.04MB)

- BAuA (2018): BAuA-Arbeitszeitbefragung: Arbeitszeitwünsche von Beschäftigten in Deutschland. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2398-4

- BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände) (2024): Beschäftigung Älterer ausbauen. Positionspapier, https://arbeitgeber.de/wp-content/uploads/2024/01/bda-arbeitgeber-positionspapier-beschaeftigung_aelterer_weiter_ausbauen-2024-01-12.pdf (PDF:293.88KB)

- Bellmann, L., Dummer, S., Leber, U. (2018): Nur eine Minderheit der Betriebe führt spezifische Personalmaßnahmen für Ältere durch, IAB -Forum 8. Oktober 2018

- Brussig, M., Schulz, S.E. (2019), Soziale Unterschiede im Mortalitätsrisiko: Das frühere Arbeitsleben beeinflusst die fernere Lebenserwartung, IAQ-Report 6/2019, Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Gesellschaftswissenschaften, Institut Arbeit und Qualifikation, Duisburg.

- Bundesministerium für Bildung und Forschung (2024): Weiterbildungsverhalten in Deutschland, Ergebnisse des Adult Education Survey — AES-Trendbericht, bil https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/26667_AES-Trendbericht_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (PDF:2.82MB)

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2023): Bekanntmachung der Förderrichtlinie Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit im Wandel der Arbeitswelt, https://www.gsub.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Projekte/ASUG/BAnz_AT_08.08.2023_B2.pdf (PDF:463.47KB)

- Bundesregierung (2021): Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021 – 2025 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800

- Buslei, H., Geyer, J., Haan, P. (2024). Beschäftigungspotenziale Älterer – Umfang und Realisierungschancen bis 2035, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung

- Buslei, H., Felder, L., Geyer, J., Haan, P. (2024): Rente nach 45 Jahren: Auch Personen mit geringer Arbeitsbelastung gehen frühzeitig abschlagsfrei in Ruhestand, DIW-Wochenbericht, 48/2024, https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.927817.de/24-48-1.pdf (PDF:311.05KB)

- CDU (Christlich Demokratische Union) (2023): Linnemann stellt Aktivrente vor

- Destatis (Statistisches Bundesamt) (2024a): Demografischer Wandel, https://www.destatis.de/DE/Im-Fokus/Fachkraefte/Demografie/_inhalt.html

- Destatis (Statistisches Bundesamt) (2024b): Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial 2023: Knapp 3,2 Millionen Menschen in „Stiller Reserve“, Pressemitteilung Nr. 192 vom 16. Mai 2024, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/05/PD24_192_13.html

- Destatis (Statistisches Bundesamt) (2024c): Erwerbstätigkeit älterer Menschen, https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/Aeltere-Menschen/erwerbstaetigkeit.html

- Destatis (Statistisches Bundesamt) (2024d): 13 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren sind erwerbstätig, Pressemitteilung Nr. N050 vom 7. Oktober 2024, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/10/PD24_N050_12_13.html

- DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) (2024): arbeitsmarktaktuell, Situation Älterer am Arbeitsmarkt, https://www.dgb.de/fileadmin/download_center/Studien/Arbeitsmarkt_Aktuell/Situation-AElterer-am-Arbeitsmarkt.pdf (PDF:803.65KB)

- Deutsche Rentenversicherung (2024a): Erwerbsminderungsrenten im Zeitablauf 2024, https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/statistikpublikationen/erwerbsminderungsrenten_zeitablauf.html

- Deutsche Rentenversicherung (2024b): https://rvaktuell.de/01-2024/der-ue45-onlinecheck-der-deutschen-rentenversicherung/

- Dudel, C., Loichinger, E., Klüsener, S., Sulak, H., Myrskylä, M. (2023): The Extension of Late Working Life in Germany: Trends, Inequalities, and the East–West Divide, https://read.dukeupress.edu/demography/article/60/4/1115/379442/The-Extension-of-Late-Working-Life-in-Germany

- Gordo, L. R., Gundert, S., Engstler, H., Vogel, C., Simonson, J. (2022): Erwerbsarbeit im Ruhestand hat vielfältige Gründe – nicht nur finanzielle, IAB-Kurzbericht 8/22, https://doku.iab.de/kurzber/2022/kb2022-08.pdf (PDF:831.32KB)

- Hasselhorn, H. M., Ebener, M. (2023). Frühzeitiger Ausstieg der Babyboomer aus dem Erwerbsleben – Ergebnisse der lidA-Studie. Deutsche Rentenversicherung 78 (2): 152–174.

- Hellwagner, T., Söhnlein, D., Wanger, S., Weber, E. (2022): Wie sich eine demografisch bedingte Schrumpfung des Arbeitsmarkts noch abwenden lässt, IAB-Forum, https://www.iab-forum.de/wie-sich-eine-demografisch-bedingte-schrumpfung-des-arbeitsmarkts-noch-abwenden-laesst/

- Hellwagner, T., Söhnlein, D., Weber, E. (2023): Modeling Migration Dynamics in Stochastic Labor Supply Forecasting, IAB-Discussion paper 5/2023, https://doku.iab.de/discussionpapers/2023/dp0523.pdf (PDF:1.29MB)

- IAB-Forum (2022): IAB-Forum, https://www.iab-forum.de/graphs/page/2/

- Institut DGB-Index Gute Arbeit (2023): Jahresbericht 2023, Berlin, https://index-gute-arbeit.dgb.de/++co++5d56994c-6390-11ee-b880-001a4a160123

- Keck, M., Brussig, M. (2024): Herausforderungen und Chancen für die betriebliche Förderung der Erwerbstätigkeit älterer Beschäftigter bis zur Regelaltersgrenze, https://www.uni-due.de/iaq/auem-report-info.php?nr=2024-04

- Kofa (Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung) (2022): Ältere am Arbeitsmarkt. Herausforderungen und Chancen für die Fachkräftesicherung, https://www.kofa.de/media/Publikationen/Studien/Engpassstudie-Aeltere.pdf (PDF:490.61KB)

- Koneberg, F., Jansen, A. (2022): Ältere am Arbeitsmarkt – Herausforderungen und Chancen für die Fachkräftesicherung, Studie im Rahmen des Projektes Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Köln, https://www.kofa.de/media/Publikationen/Studien/Engpassstudie-Aeltere.pdf (PDF:490.61KB)

- OECD (2021), Pensions at a glance 2021: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris

- OECD (2024): Employment rate by age group, https://www.oecd.org/en/data/indicators/employment-rate-by-age-group.html

- Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2023): Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren, Jahresgutachten 2023/24, https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202324/JG202324_Gesamtausgabe.pdf (PDF:10.64MB)

- Walwei, Ulrich (2024): Older Workers in Germany: Employment Potentials in International Comparison. (IAB-Forschungsbericht 14/2024 (en)), Nürnberg, DOI:10.48720/IAB.FB.2414EN

参考レート

- 1ユーロ(EUR)=161.75円(2025年3月21日現在 みずほ銀行ウェブサイト

)

)

関連情報

- 海外労働情報 > フォーカス:掲載年月からさがす > 2025年の記事一覧 > 3月

- 海外労働情報 > フォーカス:カテゴリー別にさがす > 高齢者雇用

- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧

- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ

- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ

- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ