資料シリーズNo.281

韓国・台湾の外国人労働者受入制度と実態

―非熟練を中心に―

概要

研究の目的

「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が令和5年11月に最終報告書をとりまとめたことを受け、政府の「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」は令和6年2月9日、「日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会の実現を目指し、日本が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点に立って、地方や中小零細企業における人材確保にも留意」しつつ、「現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、人手不足分野における人材確保及び人材育成を目的とする育成就労制度を創設」する方針を決定した。政府は同方針に基づき、技能実習制度及び特定技能制度の見直し、「育成就労」制度の創設に向けた検討を進めている。

こうした中、今後の外国人受入れ政策の在り方等を検討する基礎資料を提供するため、東南アジア等から多くの外国人労働者を受け入れている韓国及び台湾の受入制度とその実態を把握するための現地調査を実施した。具体的には、外国人労働者受入制度(ミドル・ロースキル)に関する「現行制度」「マッチングのプロセス(人材募集、求人募集、マッチング等)」「在留管理上の手続きや問題」「外国人の借金や失踪等の制度に係る諸問題」「人材育成や処遇の実態」「受入制度に関する関係者の意見」を把握することを目的とした。

研究の方法

現地調査

主な事実発見

[韓国]

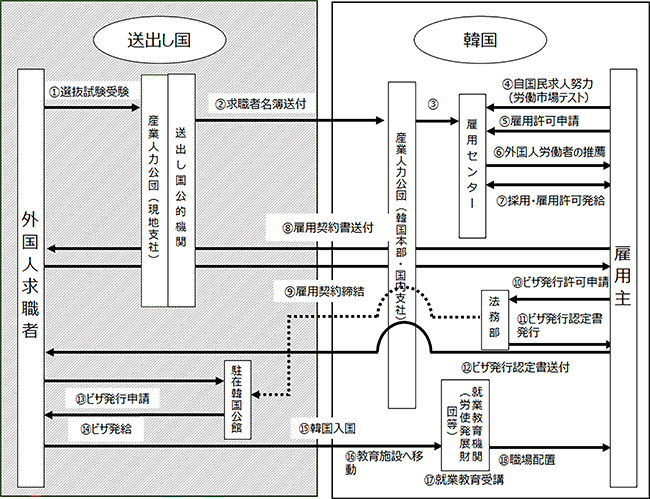

- すべての送出し国に産業人力公団の現地支部が置かれており、外国人求職者の募集、選抜を現地の協力機関と協力して行うなど、外国人労働者の受入れはすべて公的機関が実施している(図表1)。

図表1 外国人求職者の韓国就業までの経路

雇用許可制への参加を希望する者は、送出し国で産業人力公団現地支部が実施する選抜試験に合格しなければならない。韓国語試験及び体力測定、基礎技能試験、面接を受け(①)、合格した者は求職者として登録される(②)。最終合格者は求職者プールに登録され、求職者の名簿は雇用センター(公共職業安定所)まで送られる(③)。

一方、外国人労働者の雇用を希望する雇用主は、その求人が韓国人と競合が生じるものではないことを示すために、一定期間韓国人に向けた求人募集(労働市場テスト)を行わなければならない(④)。管轄の雇用センター(公共職業安定所)または雇用労働部運営の求人サイトで求人する。募集期間は、制度導入時は原則7~14日間である。

労働市場テスト期間終了後も人材を採用できなかった場合には、雇用許可書の発行を申請できる(⑤)。雇用センターは外国人労働者を斡旋し(⑥)、雇用主は候補者(求人3倍)の中から採用する者を決定する。雇用センターは、雇用主が採用した外国人労働者に対して雇用許可を発給する(⑦)。

雇用主は雇用契約書を外国人労働者に送付し(⑧)、労働者が同意すれば雇用契約が締結される(⑨)。雇用契約締結後、雇用主は韓国法務部に対して査証発給認定を申請し(⑩)、発行を受ける(⑪)。雇用主は査証発給認定書を労働者へ送り(⑫)、労働者はそれをもって在外韓国大使館に査証の申請を受け(⑬)、ビザの発給を受ける(⑭)。

外国人労働者は韓国入国後(⑮)教育施設へ移動し(⑯)、2泊3日の就業教育を受講する(⑰)。そして、訓練終了後、職場に配置される(⑱)。

- 透明性の原則に基づき、航空料金や選抜試験受講料は明確であるものの、送出し国での語学学校やブローカー等に支払う金額がほかにある可能性もある。一方雇用主は外国人労働者への住居の提供や、入国後の就業訓練の費用を負担する。

- 労働者側都合での事業場の変更は本来禁止だが、実際には事業場を変更する労働者は多く、理由は友人と一緒に働きたいこと、低賃金、劣悪な労働環境等である。また、選抜試験の合格点が低い農畜産業や漁業で入国してから、より賃金のよい製造業に転職しようとする労働者も存在するが、異なる業種への転職は認められていない。

- 条件を満たす労働者を対象に、外国人熟練技能人材点数制ビザを導入しており、この資格では在留期間の制限なく更新可能なほか、段階を経て永住権まで取得することが可能である。

[台湾]

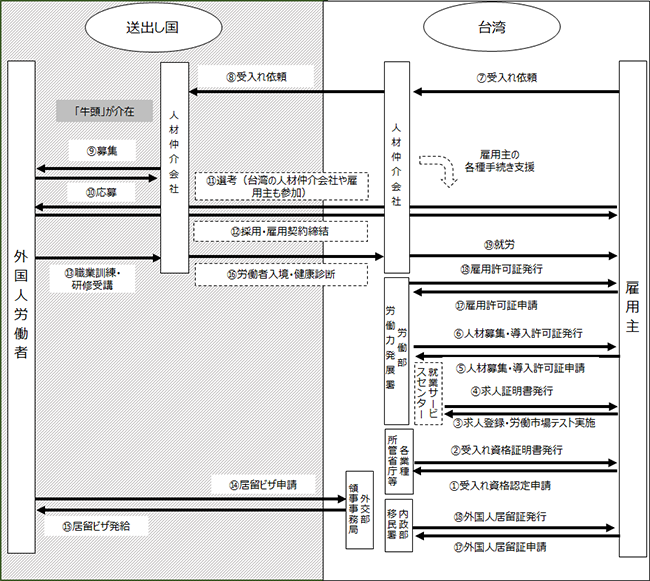

- 台湾における外国人労働者の募集、採用、就労の基本的なプロセスは図表2のとおりである。

図表2 外国人求職者の台湾就業までの経路

台湾での外国人労働者の受入れは、主に台湾と送出し国の人材仲介会社を通して行う。外国人労働者の雇用を希望する雇用主は外国人雇用率等の枠内で、まず当局の所管部署に受入れ対象業種としての資格があることの証明を受けなければならない(①②)。そのうえで、台湾で求人活動(労働市場テスト)を行う必要がある(③)。台湾人からの応募がまったくなかった場合、もしくは応募者数が不足した場合、雇用主は就業サービスセンターに「求人証明書(「求才証明」、60日間有効)」の発行を申請し、取得する(④)。

雇用主は労働部に外国人労働者の人材募集許可証(招募許可函)及び導入許可証(「入國引進許可函」。製造、建設などで必要とする)を申請する(⑤⑥)。雇用主の依頼を受けた台湾の人材仲介会社は、送出し国の人材仲介会社に候補者の募集・選考を依頼する(⑦⑧)。送出し国の人材仲介会社は求人募集、選考を行う(⑨⑩)。その際、台湾の人材仲介会社や募集企業が選考に加わる(⑪⑫)。

送出し国で求人に応募する労働者は採用、就労に必要な訓練や研修を現地で受ける(⑬)。採用が決まった労働者は台湾の外交部領事事務局に「居留ビザ」 を申請し、取得する(⑭⑮)。

外国人労働者を採用した雇用主は、外国人の入境後3日以内に就労地の自治体に入境したことを届け出る。また、同じく3日以内に、外国人労働者に対して衛生福祉部の指定医療機関で健康診断を受けさせる(⑯)。また、雇用主は労働者の入境後15日以内に、労働部(労働力発展署)に「雇用許可証(聘僱許可函)」、労働者居住地の内政部移民署に「外国人居留証(外僑居留證)」の発行をそれぞれ申請し、発行を受ける(⑰⑱)。健康保険や労働保険の加入手続きも行う。こうした手続きを通して外国人労働者は台湾で就労できる(⑲)。

- 人材仲介会社を通した受入制度のもとで、労働者が仲介手数料を負担するために多額の借金を背負って働くことがないよう、台湾や送出し国の政府は仲介手数料の上限を設定したり、ビザ申請にあたって、採用・出国までに要した費用を記載する書類を提出させたり、悪質な仲介会社を排除するための評価制度を設けたりしている。それでも、支援団体等によると、現在の受入制度で想定した範囲外で、違法な金銭の流れが依然として存在し、労働者の負担になっている。

- 仲介会社を通さない仕組みとして台湾側が送出し国の政府(労働力輸出担当部署)と連携して設けた「直接雇用総合サービスセンター」の利用は、雇用主が外国人労働者の雇用手続きや就労後の生活面を含めたケアを人材仲介会社に大きく依存している状況のもとで、きわめて限定的である。

- 2018年の就業サービス法改正で、どの業種でも3年間の雇用期間が満了した後は、前の雇用主の了解を得なくても、自らの意思で自由に転職できるようになった。ただし、当該労働者を受け入れる意思がある新たな雇用主が、見つからないといけない。

- 2022年4月に外国人労働者定着プログラム(移工留才久用方案)を施行し、技能や給与水準等で所定の要件を満たした外国人労働者の「中級熟練人材(中階技術工作人力)」への転換を制度化し、こうした労働者の滞在期間の上限を事実上撤廃した。

政策的インプリケーション

[韓国]

- 現在は雇用契約満了を待たず事業場を変更する外国人労働者が多く問題となっており、対策が求められている。

- 人材確保に向けて、受入れ人数や許容業種・職種の拡大、送出し国の追加等が検討されており、これらの大幅な運用見直しには今後も注視していく必要がある。

[台湾]

- 人材仲介会社を通した受入制度の見直しは難しいと思われるが、台湾と送出し国が連携し、それぞれの法律に基づいた仲介会社への規制を徹底するとともに、「直接雇用総合サービスセンター」の機能拡大に向けた取り組みなど、仲介会社を通さない受入れルートの整備が求められている。

- 台湾では労働市場に影響を与えない範囲で、慎重に受入れの拡大を進めている。統計によると、労働力不足は今後よりいっそう進む可能性が大きい。不足分野で外国人労働者が安心して働ける環境の確保は、重要な課題となる。外国人労働者の人権保護に関しては、自治体が支援団体と協力し、「安置所」の設置など地域の実情に即した取り組みが重要になると思われる。

政策への貢献

今後の外国人労働者受入れ政策の在り方等の検討のための基礎資料としての活用を想定。

本文

研究の 区分

情報収集

研究期間

令和5年度

執筆担当者

- 中村 慎一

- 労働政策研究・研修機構 調査部次長

- 池田 美智子

- 労働政策研究・研修機構 調査部調査員

- 石井 和広

- 労働政策研究・研修機構 調査部主任調査員補佐

(執筆順、令和6年3月31日時点)