資料シリーズ No.220

OECD Databaseによる公共職業訓練政策の国際比較

―公共職業訓練費に注目して―

概要

研究の目的

OECD Database「GDPに占める労働市場政策への公的支出」では、GDPに占める労働市場政策の割合を国際比較しているが、このうち「職業訓練」について、他国に比べ日本の数値が相対的に低いことから、このデータが妥当性を欠くのではないかとの指摘が一部からあった。

この疑問に答えるために、本研究では主に、同データがどのような公的支出を対象としているかを明らかにしたうえで、同データを用いて国際比較を行ううえで、どのような点に留意するべきかを検討する。さらに日本の労働市場政策と公共職業訓練政策について、体系的に整理し、国際比較を行う上で新たなデータ整理の仕方を提案する。以上を踏まえて、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、スウェーデン、アメリカの6カ国との比較から、日本の労働市場政策と公共職業訓練政策の特徴を明らかにする。

研究の方法

- European Commission. (2018) Labour market policy statistics Methodology 2018の文献サーベイ

- OECD Database “Public expenditure and participant stocks on LMP” のデータ分析

- 厚生労働省の雇用政策と能力開発政策の体系的な整理と、公共職業訓練費の試算

主な事実発見

- OECD Databaseが扱う「労働市場政策」とは、卒業資格や技能のない若年者と、失業者、求職者、失業リスクのある在職者に対象者を限定した政策と定義される。「労働市場政策」は、「1.公共職業サービス」、「2.職業訓練」、「4.雇用インセンティブ」、「5.保護及び援助雇用とリハビリテーション」、「6.直接的な雇用創出」、「7.起業支援」、「8.失業者向けの補償」、「9.早期退職」の8つの政策分野で構成される。

- なお、同データベースを用いて国際比較を行う際は、つぎの点に留意する必要がある。第一に「失業リスクのある在職者」の範囲が、国によって異なるため、労働市場政策に含める政策の範囲も国によって異なること。第二に、日本は中央政府の支出額を、フランスは中央政府とともに地方政府やその他の社会基金も含めた支出額を報告しているように、中央政府以外の一般政府の支出の計上の有無にもばらつきがあること。第三に、国によって8つの政策分野に何の個別政策を含めるかの整理の仕方が異なることである。

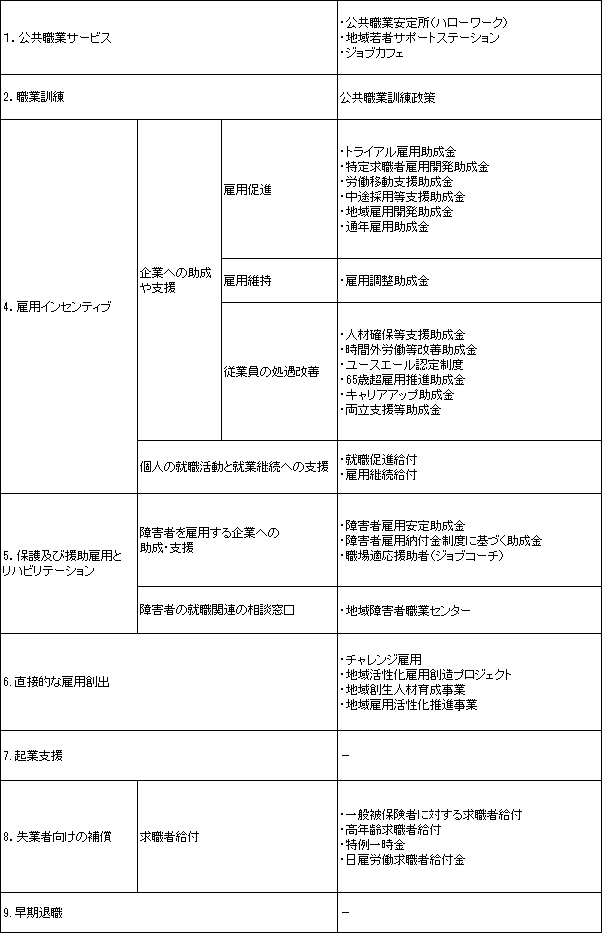

- OECD Databaseの8つの政策分野と、日本の厚生労働省が実施する雇用政策との対応関係は図表1の通りである。各国の労働市場政策の特徴をみると、いずれの国も「1.公共職業サービス」と「8.失業者向けの補償」が、政策参加者数と労働市場政策総額に占める割合の両面で上位を占めている。

図表1 日本の労働市場政策とOECD Databaseとの対応関係(2019年7月時点)

出所:OECD Databaseの定める労働市場政策の各政策分野の定義にしたがって、厚生労働省の雇用政策を筆者が分類した。

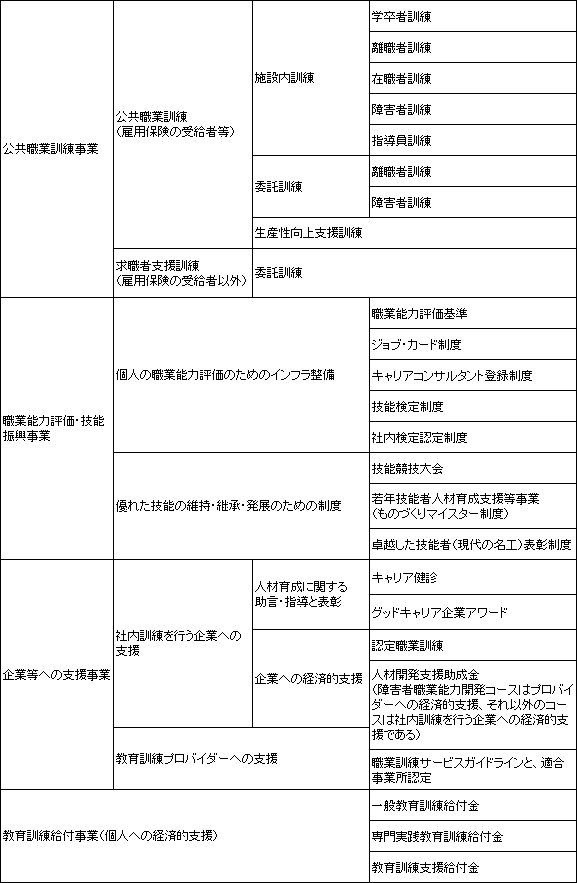

- 2019年7月時点で、厚生労働省が実施する公共職業訓練政策について、図表2の通り体系的に整理し、個別政策の概要をまとめた。さらにOECD Databaseの枠組みに従って日本の公共職業訓練政策を整理し、公共職業訓練費を試算した。

図表2 日本の公共職業訓練政策体系(2019年7月時点)

出所:公共職業訓練の枠組みについては、今野(2007)p.315の図表11-6-2を参考に、厚生労働省の公共職業訓練政策を筆者が分類した。

- 各国の公共職業訓練政策の特徴はつぎの通りである。まず、訓練方法から訓練費の内訳をみると、日本、ドイツ、フランス、イギリスの4カ国は、「施設内訓練」と「その他の訓練費」が支出のほとんどを占める。これに対して、アメリカは「施設内訓練」と「移行訓練」、オランダは「施設内訓練」と「見習い制」が8割~9割を占めており、他国では0%~1割程度と構成比の低い「移行訓練」や「見習い制」の割合が4割~5割と高い点で特徴的である。このほか、スウェーデンは、「施設内訓練」が94.2%と、訓練支出のほとんどを占めている。

- つぎに訓練支出の「支払い先」をみると、日本、イギリス、スウェーデンは「サービスプロバイダーへの支払い」が6割以上を占めており、「雇用主への支払い」が極めて少ない点で共通している。この一方、ドイツとオランダは「個人への支払い」、「雇用主への支払い」、「サービスプロバイダーへの支払い」の3者の割合が同程度である。特徴的なのはフランスであり、「個人への支払い」が訓練費の6割を占める。

政策的インプリケーション

- OECD Databaseが対象とする労働市場政策の特徴と、同データベースを用いて国際比較を行う上での留意点を明らかにした。

- OECD Databaseの労働市場政策の定義にしたがって、厚生労働省の雇用政策とOECD Databaseにおける政策分野との対応関係を整理した。この分類方法は、日本政府が今後OECDへ労働市場政策のデータを提出する際に、一つの方向性を示すものである。

- これまで体系的に整理されることの少なかった、日本の公共職業訓練政策を体系化し、個別政策の概要をまとめた。

- 日本の公共職業訓練政策をOECD Databaseの枠組みに従って整理し、同政策の費用を試算した。これによって公共職業訓練政策費による国際比較が可能になった。

- こうした試算によって、今後日本が他国との比較を行ううえでは、どのようなデータ整理が必要であるかを明らかにした。

政策への貢献

- 第2回「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」(2019年10月31日開催)にて一部報告

本文

お詫びと訂正

本文5,11,13ページの「European Commission」の和訳に誤りがありましたので、以下のとおり訂正してお詫びいたします。本文PDFはすでに訂正済です。(2019年11月19日)

- 誤)

- European Commission(欧州議会)

- 正)

- European Commission(欧州委員会)

本文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:796KB)

- 第1 編 研究の概要

第2 編 OECD Database による労働市場政策の国際比較(PDF:718KB) - 第3 編 OECD Database による公共職業訓練政策の国際比較

第4 編 結論(PDF:1.4MB)

研究の区分

課題研究「職業訓練の国際比較調査」

研究期間

平成30年度~令和元年度

研究担当者

- 関家 ちさと

- 労働政策研究・研修機構 研究員