資料シリーズ No.101

職業分類の改訂記録―厚生労働省編職業分類の2011年改訂―

概要

厚生労働省の職業分類とは

厚生労働省の職業分類は、1953年に当時の労働省が職業安定法第15条の規定にもとづいて公共職業安定所の業務に共通して使用される職業分類として作成したものである。その後、1965年、1986年、1999年にそれぞれ改訂が行われ、2011年の改訂は通算4回目の改訂にあたる。

1953年版職業分類はアメリカ労働省の職業分類に準拠して作成されていた。1960年に当時の行政管理庁が統計調査の結果を職業別に表示する際の職業の基準として日本標準職業分類を設定すると、中央政府・地方自治体の実施する統計調査では職業別集計に日本標準職業分類を使用することが次第に一般化してきた。1953年版職業分類と1960年版日本標準職業分類とは大分類を始めとして分類項目の違いが大きく、公共職業安定所の業務統計と、職業別集計に日本標準職業分類を使用した統計調査の結果とを容易に比較・照合することは困難であった。このため1965年の改訂では、大・中・小・細分類の4段階分類のうち大分類及び中分類の体系を日本標準職業分類の大・中分類項目に準拠して設定し、小分類は日本標準職業分類に準拠することを基本に据えつつも、職業紹介業務における必要性を加味して項目を補正している。また、細分類の項目は職業紹介業務で共通に使用するものとして設定された。

それ以降、上位分類の項目は日本標準職業分類との整合性を確保すること、および細分類の項目は職業の実情に応じた見直しを行うことの2点を基本方針にして改訂が行われている。

改訂の課題と基本方針

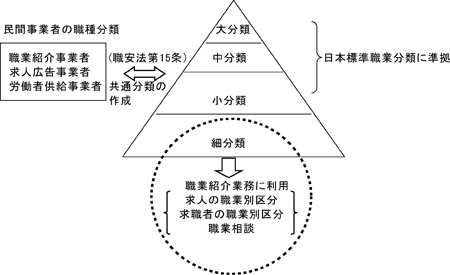

厚生労働省の職業分類は職業紹介業務に使用することを第一義としながらも、その体系の骨組みである大・中分類を日本標準職業分類と共有していることが特徴である。1999年に職業安定法が改正され、職業分類の位置づけが大きく変わった。それ以前は公共職業安定所での使用に限定されていたが、改正後は職業紹介事業、労働者の募集事業、労働者供給事業に共通して使用する職業分類になった。このため、2011年の改訂では、 (1)職業紹介業務での使用、 (2)日本標準職業分類との整合性の確保、 (3)官民共通の職業分類に対する配慮という3点を前提にした見直しが行われた(図表1参照)。

分類項目の改訂に関する基本方針は以下のとおりである。大・中分類の項目は日本標準職業分類に準拠して設定すること、小分類は日本標準職業分類に準じて項目を設定するが、職業紹介業務の必要に応じて項目を補正すること、細分類は職業紹介業務の遂行に必要な職業を中心に項目を設定し、職業定義等の内容説明を付加すること。

図表1 厚生労働省の職業分類を取り巻く環境

改訂の結果

今回の改訂の最大の特徴は細分類の見直しである。旧分類の細分類に表示されていたのは項目名のみであった。今回の改訂では、それを全面的に見直して、業務での利用頻度の高い職業を細分類に設定するとともに、それぞれの項目に職務範囲、類似職務との関係、分類上の留意点、例示職業名などの内容説明が付加された。分類項目数の新旧対照表は図表2のとおりである。

図表2 分類項目数新旧対照表

政策への貢献

労働政策研究・研修機構は、厚生労働省から職業分類の改訂に関する研究要請を受けて、2007年度から職業分類研究会や職業分類改訂委員会を設置して改訂案の作成作業を行ってきた。同委員会のとりまとめた改訂案は、2011年3月、厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会に報告され、同年6月に公表された。公共職業安定所では本年3月から求人・求職の受理等の業務に新職業分類が使われている。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:1.2MB)

- 序章

第1章国際標準職業分類の2008年改訂(PDF:1.0MB) - 第2章日本標準職業分類の2009年改訂(PDF:1.0MB)

- 第3章 厚生労働省編職業分類の2011年改訂(PDF:1.1MB)

- 終章(PDF:668KB)

- 付表及び資料(PDF:1.9MB)

研究期間

平成23年度

執筆担当者

- 西澤 弘

- 労働政策研究・研修機構主任研究員

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム