資料シリーズ No.83

平成17年地域間産業連関表に基づく雇用表の推計

平成23年2月28日

概要

研究の目的と方法

- 地域経済の相互依存関係を考慮したうえで、労働政策による雇用誘発効果を推計する際には、地域の産業連関表が有益なデータおよびツールである。また、地域ブロック間の交易活動が詳細に描写された経済産業省『地域間産業連関表』は、地域間の跳ね返り効果を考慮した波及効果の計測が可能である。

- 本研究では、国勢調査、都道府県産業連関表およびその雇用表等を用いて地域・部門別雇用者数を推計し、平成17年地域間産業連関表に対応した形式で雇用表を作成している

主な推計結果とインプリケーション

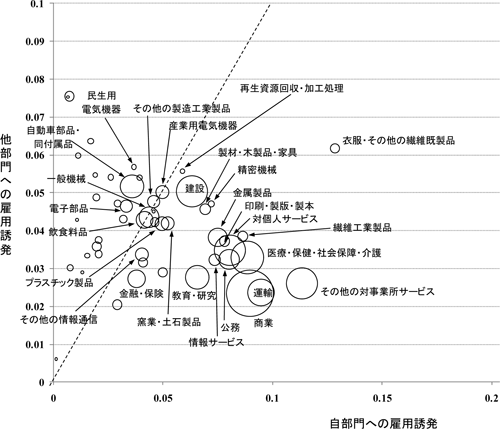

- 雇用表から得られる観察事実の1つとして、雇用誘発係数(当該部門で需要が100万円分発生した際に、誘発される雇用者数と定義)の計測結果を紹介する(図表(中部の例))。ここでは、雇用誘発係数を当該部門に対する雇用誘発量とその他の部門のそれとに分割している。

- 原点を通る45度線よりも自部門の軸寄り(当該部門の需要が発生した際、他部門よりも自部門への雇用誘発分が大きいことを意味する)に、円の面積(2005年における雇用者規模(雇用者数)を表わす)が大きな部門が集中し、その多くは非製造業に属する。

- 非製造業によっても、大半が自部門への雇用誘発である商業およびその他の対事業所サービス等、45度線近傍に分布している建設および金融・保険等、そしてこれらの中間に位置する医療・保健・社会保障・介護および対個人サービス等と一様ではない。

- 雇用誘発係数あるいは雇用者規模が大きい製造業部門を見ると、自動車部品・同付属品および電子部品等が45度線よりも他部門の軸寄り、飲食料品および一般機械等が45度線近傍、そして精密機械は45度線よりも自部門の軸寄りに位置する。非製造業と比較し、相対的に他部門への雇用誘発の割合が高い。

- 費用対効果の観点から、雇用誘発係数が大きな部門の需要を伸ばしていくことは重要である。ただし、それだけに留まらず、相対的に他部門への雇用誘発が大きい部門の需要を伸ばすことで、多様な職業の労働需要が増加すれば、労働市場のミスマッチの問題にも貢献しうる。

図表 部門別雇用誘発量(自部門・他部門)と雇用者規模

(中部、単位:人/百万円)

注) 円は2005年の中部における当該部門の雇用者規模を表している。

政策研究への貢献

- 本研究の雇用表は、マクロ的な政策評価の基礎データになりうるものである。たとえば、ある地域への企業誘致によって地域・産業別にどの程度の雇用誘発が見込まれ、どの産業を誘致すれば雇用創出の費用対効果の観点から効率が良いかといった影響を評価できる。

- その他には、政策目標として地域・産業別の新規需要が与えられた際の雇用誘発の計測にも使用することが可能であり、他の経済変数の影響を考慮した政策評価を行うために多地域・多部門経済モデルを作成する際には、そのデータベースとしても活用可能である。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次 (PDF:283KB)

- 1. はじめに

2. 雇用表の推計方法

3. 雇用表から得られる観察事実

4. おわりに・参考文献(PDF:4.6MB) - 付表 雇用誘発係数と2005 年における雇用者数(PDF:2.2MB)

- 補論 雇用誘発に関する影響力係数(PDF:2.3KB)

研究期間

平成22年度

執筆担当者

- 中野 諭

- 労働政策研究・研修機構 研究員

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム