資料シリーズ No.81

第8回北東アジア労働フォーラム

派遣労働者の現状と政策課題

概要

研究の目的と方法

労働政策研究・研修機構では毎年、中国労働保障科学研究院(CALSS)と韓国労働研究院(KLI)と共催で、日中韓に共通する労働政策課題を取り扱う「北東アジア労働フォーラム」を開催している。平成22年度は、「派遣労働者の現状と政策課題」をテーマとして、10月28日に韓国(ソウル)で開催した。

主な事実発見

- 中国の報告

中国では、労働者派遣は、1979年、外資系企業の駐在員事務所に中国人労働者を派遣する目的で、国有の人材派遣会社が初めて設立された。その後、90年代に入ると、労働者派遣は従来の枠内にとどまらず、販売スタッフ等にも拡充した。現在では、大量の農村の労働者を派遣するため、衣食住や余暇のレジャー、研修等まで丸抱えで管理・提供する「包括的派遣」や、企業が労働者を採用し、必要な研修を受けさせた後、派遣会社にその管理を移転する「転移派遣」など、需要に応じて様々な形態の派遣が誕生している。

- 日本の報告

日本では、これまでほぼ一貫して増加してきた派遣労働者数が、2008年秋の金融危機により急激に減少するなど、派遣労働者を取り巻く環境が大きく変化している。ただし、派遣労働者が置かれている状況は一様ではない。まず、職種によって性別・年齢構成や教育年数が大きく異なるなか、比較的教育年数が短い男性が多い、製造職の派遣労働者が金融危機の影響を最も強く受けた。また、派遣労働者が直面している課題としては、雇用不安、正社員との賃金格差、低調な能力開発などが指摘できるが、派遣元と期間の定めのない雇用契約を結ぶ派遣労働者(常用型・無期)については、相対的に課題は小さいと考えられる。

- 韓国の報告

韓国では、1998年に「派遣労働者の保護等に関する法律」が発効したが、不安定雇用、低賃金など、派遣労働者は依然として多くの問題に直面している。しかし、問題を改善するため、制度改正して派遣労働者の権益を強化しても、他の非正規労働の関連制度も併せて改善されなければ、企業は派遣労働者を他の非正規労働者で代替してしまう。2006年の法改正では、非正規労働者全体に対する差別禁止が明文化されるなど、代替性を緩和できる基礎的な仕組みができたといえるが、さらに非正規労働者全体に対する政策方向を定めていくことが必要としている。

政策的含意

三国における労働者派遣制度の概要や歴史、労働者派遣業者の類型分析とその特徴、派遣労働者の属性や詳細状況が明らかになった。

政策への貢献

日本では1986年に労働者派遣法が施行されてから4半世紀が経過し、新しい雇用形態として認識されてきた。しかし、長引く不況やリーマンショックに端を発した金融危機により、派遣労働を取り巻く状況に変化が見られる。同テーマを取り上げて日中韓の比較研究を行ったことで、厚生労働省における雇用政策の企画立案に貢献したと考える。

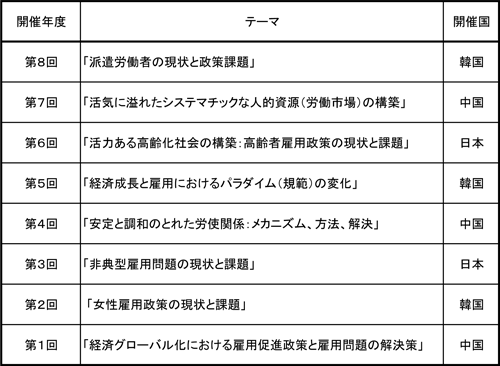

図表 北東アジア労働フォーラム 過去のテーマ一覧

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

研究期間

平成22年度

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム