調査シリーズNo.147

高年齢求職者給付金に関するアンケート調査

概要

研究の目的

急速な高齢化の中で、働く意欲と能力のある高年齢者が、その能力を発揮して、希望すればいくつになっても働くことができるような環境整備が課題となっている。特に、65歳以上の高年齢者については、近年、65歳以上が一概に引退過程と捉える状況にはなくなっており、65歳以上の再就職についても増加している状況である。

このような中で、65歳以上の高年齢者が働くことができる環境整備の在り方の検討が必要となっており、今般、高年齢求職者給付金(以下、「給付金」)の活用実態について調査し、今後の参考とすることを目的としている。

研究の方法

ハローワークから過去の受給者へ調査票を送付する形での郵送調査。

主な事実発見

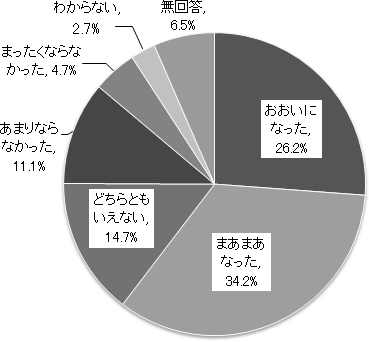

- 給付金が求職期間中の生活の助けになったか尋ねたところ、「おおいになった」が26%、「まあまあなった」が34%で、計6割が生活の助けになったと回答した(図表1)。

図表1 求職期間中、給付金が生活の助けになったか(n=2,560)

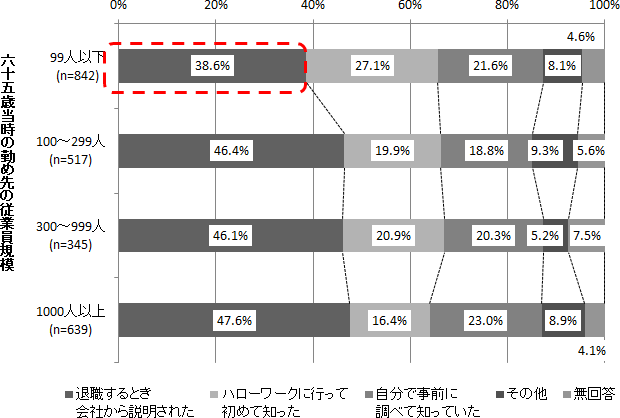

- 給付金制度の認知経路を尋ねたところ、前の勤め先の退職時の会社説明が約4割を占め最も多かった。ただし従業員数100人未満の事業所では大企業と比較して選択率が8%ポイント程度低かった(図表2)。

図表2 65歳当時の勤め先の従業員規模ごとの給付金の認知経路(n=2,560)

- 給付金受給時の就業意識を尋ねたところ、「できるだけ早く」という切迫した就業意識を持っていた人は2割弱と限定的であり、半数以上は「急がないで」、「条件の良いところがあれば」といった就業意識だった。

- 求職活動の時に希望していた雇用形態を尋ねたところ、有効回答の7割超は「パート」「アルバイト」を初めとする非正規職を希望していた。

- 求職活動内容を複数回答で尋ねたところ、26.2%が「ハローワーク」、21.6%が「親戚や知人」であった。一方、再就職した人に入職経路を択一式で尋ねたところ、1位の「親戚や知人」が3割を占めた。

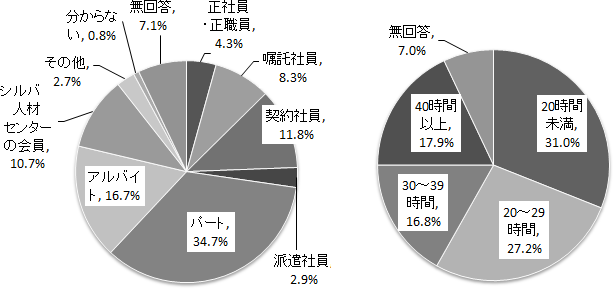

- 全体の再就職率は42.7%だった。また、再就職した人で正社員・正職員になった人は4%に留まり、75%が非正規職、週40時間未満の短時間労働という状況であった(図表3)。

図表3 再就職した人の再就職先での雇用形態と就業時間(自営を除く、n=1,093)

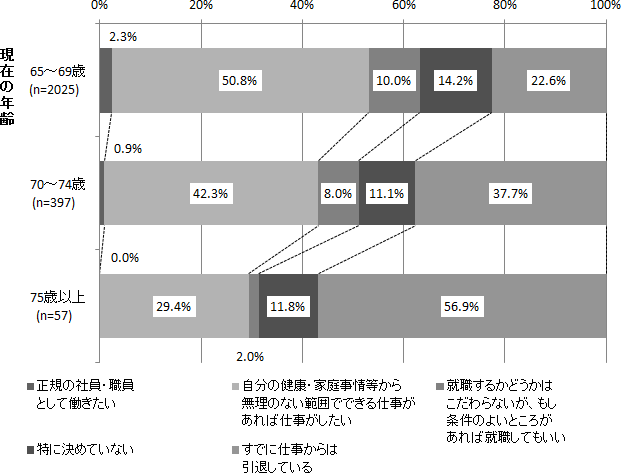

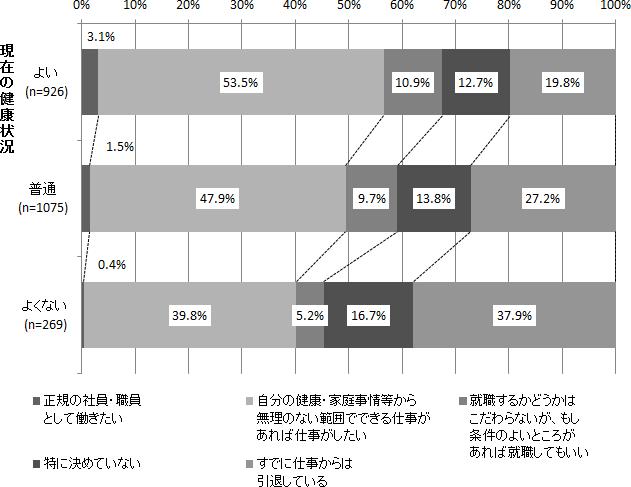

- 今後の就業希望を尋ねたところ、過半数の人は就業の意思を持っていた。ただし現在の年齢が高いほど(図表4)、また現在の健康状況が「よくない」人ほど「すでに仕事からは引退している」の比率が高かった(図表5)。

図表4 現在の年齢ごとの今後の就業希望(無回答は除外、n=2,283)

図表5 現在の体調ごとの今後の就業希望(無回答は除外、n=2,270)

政策的インプリケーション

- 給付金は、求職活動中の生活の助けになっていたケースが多く、制度として一定の役割を果たしていたことが示唆された。

- 給付金の認知経路としては「退職するとき会社から説明された」が最も多いが、従業員100人未満の事業所ではその比率が大企業よりも8%ポイント程度低かった。今後給付金の周知、及び認知率の格差を是正するにあたっては、特に100人未満の中小企業の事業主への要請が有効と考えられる。

- 「すでに仕事からは引退している」という人は70~74歳で37.7%、75歳以上でも56.9%に留まり、程度差はあれ就業意思を失っていない高齢者が少なくないことが分かった。ただし、健康状況が悪くなると同比率が高まることから、健康促進の観点も引き続き重要である。

本文

研究の区分

緊急調査

研究期間

平成27年度

調査担当者

- 田原 孝明

- 労働政策研究・研修機構 統括研究員

- 鎌倉 哲史

- アシスタント・フェロー

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.75)。

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム